砂田 和道さん(プラッツインターン 作成記事)

砂田さんは「音楽による創造性開発プロジェクト」代表者として、「音楽」という観点から創造性を育むための活動をされています。今回は、砂田さん自身の背景も踏まえつつ、活動への深い思いを語って頂きました。

「創造性」という言葉は特に最近、色々なところで注目を浴びていますが、そもそもどのように伸ばしていくものなのでしょうか。

砂田 和道さん (音楽による創造性開発プロジェクト 代表)

「音楽で、創造性の開発を目指す」

砂田さんが考える「創造性」

ー「砂田さんが考える創造性について教えてください。」

「自分が既に持っている沢山の経験や知識を組み合わせて、新たな発想を生み出す」ということだと思います。ですので、ゼロから念じて思えば何かが閃いて出てくるかというと、それは大変稀なことであって、そういうことではないんですよ。

ー「“創造性”というと、ゼロの状態から何かを“生み出す”ことだと勘違いして難しいと感じるところですが、そうではなくて元から自分の中にある経験や知識を組み合わせていく、ということですね。」

その通りです。だからこそ、アウトプットと試行錯誤が大事。自分の中のインプットを、試行錯誤をしながら組み合わせていくことが大事ですね。ただし、それは他者の発想を受け入れない排他的な考え方を持っていると実現できません。多様な考えの人たちを受け入れ合い、認め合える寛容な気持ちを持って初めて、例えば「AとBを組み合わせると何が生まれるか」という発想が可能となり、様々な組み合わせによって新たなものができると思います。

「創造性開発」を目指すに至った背景

ー「創造性に対して、砂田さん自身がこのように考えるようになったきっかけを教えてください。」

1つの背景として、中学・高校時代に受けた教育とアメリカの留学経験があります。

ー「中高時代は、教育方針として対話を重視した学校に通われていたそうですね。」

はい、私が通っていた学校はかなり対話を重視されていて、公立校でしたが制服や校則はなく、何事も常に話し合いで決めていました。むしろ、「話し合いをしないと校則つくるぞ」と言われていましたね。

ー「学生の主体性が相当に重んじられていたんですね。」

自由と責任、というものが、両方ありましたね。責任という意味では大変さもありましたが、生徒の意見をしっかり受け入れてくれました。高校も設立して間もない学校で、例えば後夜祭がなかったので、立ち上げの際にとても議論しました。他にも部活の設立など、学校中で議論が白熱していましたね。廊下で先生と学生が議論している光景は、日常茶飯事でした。このように、対話を重ねることで新しい仕組みが徐々に出来上がっていく様子を間近で見ていた経験は、創造性開発の考え方にかなり影響を与えています。

ー「アメリカでの留学経験では、さらに創造性について考えさせられることが多かったそうですね。」

アメリカの学生は非常によく勉強します。講義の受講には一つ一つに対してお金がかかるのですが、学生はそれを自分で稼いで貯めたお金で買っていきます。ですので、授業に対してかなり真剣に望んでいきます。私は、このような状況の中で効率的に周りについていく方法を考えるため、日本とアメリカの違いを比較しながら留学生活を送っていました。その中で、日本とアメリカではかなり発想力が異なることがわかりました。それは、母国語の文法構造、社会環境、教育体制がかなり異なっており、思考プロセスや人間関係そして情報伝達といったところが日本と根本的に違うからです。私は、アメリカで得たエッセンスを日本にもたらすことでかなりプラスの影響を与えるのではないかと思い、創造性開発のプロジェクトに至りました。

砂田さんが考える「創造性」

―「砂田さんは“音楽”というツールで“創造性”の開発を目指されているわけですが、そもそもこの2つの間にはどのような関係があるのでしょうか。」

この関係性を理解するのに、次の3つの要素を考えるとわかりやすいと思います。「瞬間的理解」「デュアルタスク」そして「音楽要素の組み合わせ」です。

〇瞬間的理解

―「情報を一瞬で理解する、ということでしょうか。」

その通りです。例えば、絵は常に同じところに存在し続けるので、じっくり理解することが可能ですが、音が存在できるのはほんの一瞬だけ。ですので、音楽を楽しむにはこの一瞬の情報を理解しなければなりません。この瞬間的理解を重ねることで情報処理スピードや一瞬の判断力が上がり、創造性が養われます。

〇デュアルタスク

音楽を演奏する時、例えば、ピアノを弾く時、どこに気を付けますか?

―「両手と、あと、ペダルを踏むので、足でしょうか?」

そうですね、ただし、演奏を聴く人がいる場合、聴き手がどう感じているかまで常に気を遣う必要があります。さらに合奏をするときは他の演奏者のリズムや音色に気を付ける必要がありますよね。このように多くの作業を同時に行わなければなりません。音楽を通して一度に複数のタスクを果たす経験が、視野を広くし、判断力を養うことにつながります。特に聴き手に気を付けながら演奏する場合は、相手を受け入れ、認めていく寛容性も養われていくのです。以上の判断力や寛容性の向上が、創造性開発につながっていくのです。

〇音楽要素の組み合わせ

演奏する場合、それから他者の演奏を聴く場合に、自分が既に習得している演奏技法やリズム、音色といった音楽的要素を組み合わせることで新しい発想が生まれます。これだけでも発想力は養われますが、さらに他者と分かち合い、受け入れ合うことで多様性を受け入れる寛容性を養い、発想力を高めることにつながるのです。

―「なるほど。それでは、基本的な音楽的要素を理解していかないといけませんね。」

そうですね。アウトプットは、もともとの知識や経験がないとできません。例えば音楽には三つの要素があります。メロディ、リズム、ハーモニー。これらの組み合わせで音楽は成り立っていますが、そもそもこれらの要素を理解していないと、音楽を生み出すことはできません。

―「ということは、創造性は、ある程度枠組みがあった上で開発されるものなのですね!」

ということは、創造性は、ある程度枠組みがあった上で開発されるものなのですね!

その通りです。先ほどもお話したように、創造性は白紙の状態から念じて得られるものではない。そこには、既存のインプットがあり、また規則があるわけです。枠からはみ出るような発想をするには、まず枠を知らないといけない。その上で試行錯誤を重ね、殻を破る努力が重要になってきます。

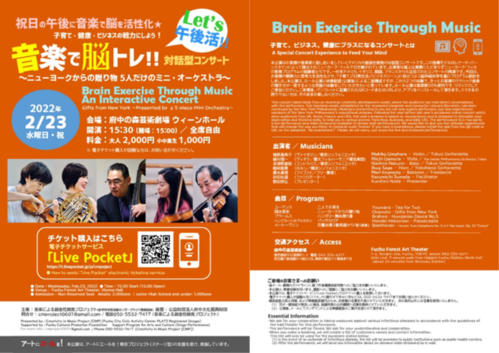

2022年2月23日に開催された対話型コンサート

近年開催されたイベント「対話型コンサート」について

ー「最近開催されたイベント“対話型コンサート”についてお話をお聞かせください。」

対話型コンサートでは、観客の皆さんに「演奏される音楽を、どのように自分が受け取って、どのように感じるか」を頭の中で積極的に考えて頂くことを狙いにしています。その狙いを達成するために、演奏者と観客の皆さんには積極的に対話を行って頂きます。コロナ禍のこともありますので、対話はオンラインのチャットを使います。演奏中の音楽に対して、観客の皆さんがどのように受け取り、感じたかをチャットに書き込めるようにし、演奏者がそれを読み上げていくというプログラム設計をしました。しかし感染症拡大を受け集客過程でご来場者様はICT活用を不得意な方が多いと判明しました。そこで、ICT活用を取りやめ、配布プログラム紙面を工夫することで、観客の皆さんの意思表示を可能にしました。これも創造的思考からの発想とプラッツの機能(スペック)を最大活用して配布物作成するアイディアに導いた思考の組み換え作業の賜物でした。そのような準備過程を経て、実際のコンサートでも観客の皆さんに、今まで自分の中にあった音楽に関するインプットをここで発揮して頂き、このようにして集まっていく多様なアウトプットを寛容な気持ちで受け入れることで多様性や発想力を養っていく、ということをプログラムで狙いました。

ー「お互いの創造性を養っていく音楽プログラム。どんな方に参加頂きたいと考えられましたか。」

コンサートに来て、ただ「ああ、いい曲だな」と気持ち良くなって頂く、というよりはむしろ、お客さんが会場で積極的に頭を使って音楽を能動的につかんでいく、キャッチしていくといような行動・思考を働かせて頂きたいと考えました。これが脳の活性化、さらに創造性の開発につながっていくからです。

「創造性開発」をまちづくりに生かすとしたら?

ー「“創造性開発”を市民活動、さらに、まちづくりに生かすとしたら何を心がけると良いのでしょう?」

「対話することを、大事に」ですね。それは団体の仲間同士もそうですし、イベントの参加者など、活動の結果、何かプラスの影響を受ける人たちに対しても同様です。例えばワークショップ一つにしても、ただ一方的に教える・教わるだけで終わるのではなく、お互い対話し合って多様性を受け入れつつ、発想を高めていくと良いと思います。市民活動やまちづくりにも色々な形がありますが、活動を享受する側の人達と対話を重ねつつ、お互いの発想を受け入れ組み合わせていくと、より充実した活動が出来るのではないかと考えております。

- 音楽による創造性開発プロジェクト 公式サイト(外部リンク)

- (2022年2月23日開催) 対話型コンサート ダイジェスト映像(外部リンク)

- 音楽による創造性開発プロジェクト Youtubeチャンネル(外部リンク)

- プラnet 音楽による創造性開発プロジェクト(外部リンク)

砂田さん、ありがとうございました。

私は、「音楽による創造性開発プロジェクト」のホームページを拝見し、「音楽を取り入れた創造性開発」の方法に興味を抱き、この2面の関係性を深くお聞きしたいと思い、インタビューしました。そこには「瞬間的理解」や「デュアルタスク」といった音楽ならではのアプローチ方法があると知り、非常に興味深く感じました。さらに、砂田さんはインタビューの中で、対話をすること、その中で他者のアウトプットを受け入れ、多様性を楽しむ寛容性の大切さを何度も繰り返し伝えて下さりました。私が大学で専攻している機械工学の世界でも、機械製品のユーザの特徴や課題を深く理解することは、新たな製品開発をする上で非常に重要なミッションとされています。残りインターン生活を含め、今後において創造性を発揮する瞬間は幾度と訪れますが、そのたびに他者と対話し、多様性を受け入れ、組み合わせていくということを大切に心がけていこうと思います。

(2022年3月15日 取材、文:インターン 大谷 恭平)