森 由香さん(プラッツインターン 作成記事)

建物敷地全体が「子どもの健全育成のため」に作られた「児童館」。アソビ―団は府中にそんな児童館をつくるため、啓発活動を行っている団体です。団長である森由香さんに、児童館や活動に対する想いを伺いました。

府中にみんなの居場所の児童館をつくりたい!

森 由香さん(アソビー団 団長)

子どもに必要な場所

現在府中市で行っている児童館事業と、アソビ―団が作りたい児童館の違いを教えて下さい。

「現在ある児童館事業では、利者が市内在住の・中学及び保護者が同伴する幼児と市で決められています。そうではなく、0~18歳未満のすべての子どもたちが使えるのが、アソビ―団が作りたいと考えている、建物としてある「児童館」です」

対象年齢が広がることと、建物全体が児童館であることという二点で大きく違うんですね。児童館ではどんなことができるのでしょうか?

「子どもたちの日常の生活は、家庭と学校が大部分を占めます。そこで大人と築けるのは、親と子、先生や生徒のような縦の関係です。児童館では、縦の関係ではない、だけど親身になってくれる大人との関係、斜めの関係を築くことができます。子どもたちにとって、家でも学校でも出せない姿をさらけ出せる第三の居場所となります」

確かに親や先生から言われたことって正解な気がして、影響を受けやすい気がします。だけど斜めの関係の人からの言葉は、客観的に判断できるものだと思います。特に、高校生になって初めて自分の将来を真面目に考えた時に、選んだ進路が本当に自分の意志なのか、影響を受けたものなのかわからない時期があったので、斜めの関係の大人に相談できていたらと感じました。でも実際高校生のときに児童館があったとしても、知らない人ばかりのところへ行くのは勇気がいりそうですね。

「そうですね。中高生で児童館を利用する子は、親御さんが送り出してくれるなどして小学生の時から使っていた子が多いです。保護者の方も一緒に子どもが小さい時に来たことがあったり、子育ての相談ができる場所であったりすると、子どもを安心して送り出してくれます。私たちが作りたいのは、そんな親御さんにとっての居場所でもあり、利用者が子供だけではない、地域のつながりを生む場所となる児童館です」

地域の中の児童館

児童館は子どもが使うものというイメージが強くて、「地域のつながり」という言葉と結びつかないのですが、どのようにつながるのでしょうか?

「児童館はさまざまな事業を行うのですが、自治体、自治会、学校、企業などさまざまな団体と関わりながら実施していくので、いろんな方が出入りするんです。例えば事業の一つに「グループ活動」という、ゆるめの部活動のような活動があります。私がもともと働いていた、府中市外にある児童館では、ローラ―ホッケーグループの講師として大学のローラ―ホッケー部に所属する学生に、ガーデニンググループでは地域の方に来てもらっていました。また大学からお申し出で、ゼミの授業の実践の場としてワークショップを開催することや、おまつりといった地域活動のお手伝いも行っていました。

そんなふうに、児童館には子どもをきっかけに様々な方が集まり、新たに人と人とが関わっていく場所です。府中でも、児童館が地域のつながりを生む場所であってほしいと思います」

児童館に行けば職員さんだけでなく、いろんな人と出会えるんですね!大人との関わりもそうですが、子供同士でも学校ではできない出会いがありますよね。他学年の子とも友達になったりするのでしょうか?

「学年が違うと、なかなか距離が縮まらないことが多いです。でも子どもにはたくさんの人と関わってほしいので、職員から少し働きかけを行います。例えばみんなで行う思考力がいるゲームを提案すると、自然と会話が生まれていきますし、下級生の子が上級生の子に教えてもらいに行きやすい制度を設けると、自発的な関わりが増えていきます。そして一度交流が生まれると、後は子どもたちだけで遊び始めるので、そういった少しのきっかけを与えてあげることで、子どもは自分で世界を広げていきます」

きっかけを得られる場所

世界を広げるきっかけは他にどんなものがありますか?

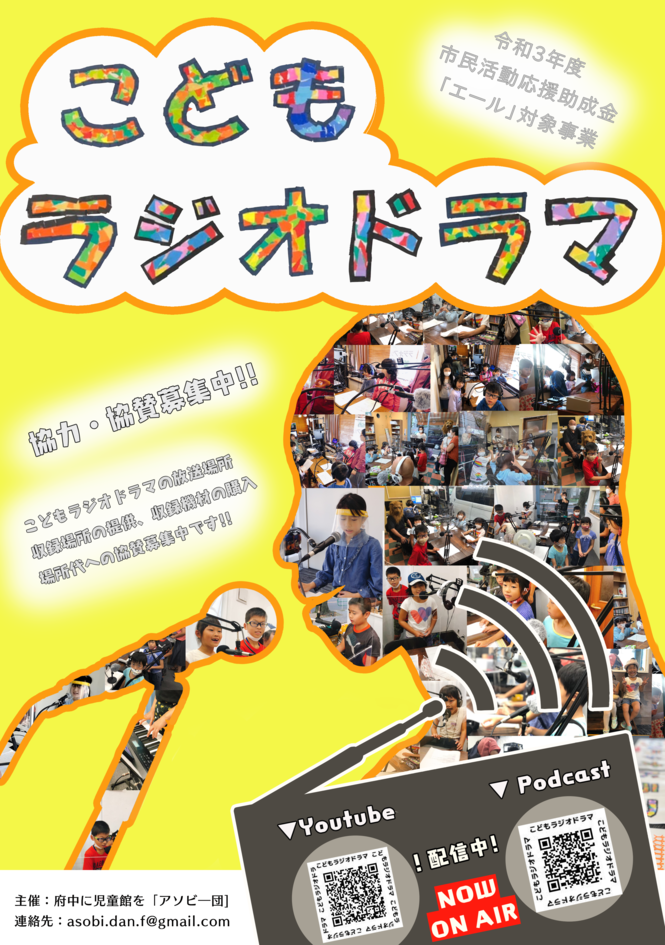

「アソビ―団が行っている、児童館という場所のイメージを持ってもらうための事業の一つにラジオドラマの制作があります。初めは文章を読むのもたどたどしかった小学1年生がセリフを暗記してきたり、物語の内容にアイディアを出したりなど子どもたちの成長が本当にすごくて。真剣に取り組むことや、誰かと息を合わせることの楽しさなど、ラジオドラマを通して子どもはたくさんのことを学んでいきます」

セリフを暗記!子どもが夢中になって取り組んでいるのが分かりますね!

アソビ―団の活動は多岐に及んでいてお忙しいかと思うのですが、原動力は何でしょうか。

「働きかけに対する子どもの反応ですね。ラジオドラマという表現の場を与えると、こちらが予想していた以上の努力をすることなど、ひとつの働きかけで子どもが変化していくのを見るのが本当に楽しいです。児童館は、そういった変化のきっかけを与える場所なので、府中にできたら私もそこで働けたらと思っています」

森さんありがとうございました。

森さんのことをインタビューしたいと思ったのは、どうしてアソビ―団を立ち上げるほどに、児童館への想いを強く持っていらっしゃるのかが気になったからでした。 そしてインタビューを通して、森さんの「子どもが健全に育ってほしい」という想いに触れることができました。ただ子どもが好きだからというだけではなく、児童館の存在が子どもの健やかな成長のために必要であり、健全に育った大人が作っていく世界まで見据えていらっしゃったことに、世界を作り上げるのは今そこに生きている人間なのだと改めて知らされました。私自身、高校生の時にサードプレイスがあったらと強く感じており、府中でCo-Study space ”Posse”という学びの場を運営しています。森さんのお話を聞いたことで、「その頃の自分のため」だけではない原動力を得ることができました。本当にありがとうございました。

(2021年4月25日 取材・文:日比秀乃花)

誰もが知っている昔話にアレンジを加え、子どもたちが生き生きと演じるラジオドラマ(令和3年度市民活動応援助成金「エール」対象事業)。

私も、石を積む

今回、プラッツインターン・日比のインタビューを受けてくださった森さん。ご自身が大学生だった頃のことを思い出しながら、お話してくださったそうです。

現役大学生に伝えたかったことや、活動への想いについて伺いました。

(取材・文:神名川)

「大学では児童福祉を学んでいて、児童館へ1週間、実習に行ったんです。それまで自分は『子どもが好き』だと思っていたのに、崩れましたね、その1週間で。

いろいろな事情を抱えた子どもがいて、甘え方がわからずに粘着してきたり、マウントを取るようなことばかりを言ったり。対応するのが大変で1日目から帰りたかったです。私の中には私が思う『可愛い子ども』の枠があって、それにおさまる子が好きだっただけだったんだなと気付きました」

1日目で帰りたかった実習だけれど1週間頑張って、卒業後は児童館に就職して、今は府中に児童館を作る活動をされているわけですね!

「児童福祉を勉強し、児童館で働き、今は子育てをする中で、やはり児童館は必要だと思ったんです。公設であることにこだわりたいですね、税金を子どもの健全育成に使うという、ひとつのかたちですから。無料でどんな子どもも使える場所であることが大切です。そういった場所を作るために、誰かが声をあげなければと思い、アソビー団を立ち上げました。

もちろん今までにも声をあげてきた人がいて、その人たちがひとつひとつ石を積み上げてきた上に、今私がいるわけです。私は最後の導火線に火をつける役割かもしれないし、まだその時期ではなく、さらに石を積む一人かもしれないですが」

導火線に火をつけた人が目立ちますが、それまでには石を積んできた人がたくさんいるということですね。

「一人で何かを成し遂げられる人はいませんから。

『私』が華々しく活躍する手段として、児童館設立の活動をしているわけではないです。日比さんのインタビューを受けた時も、そのことが伝わるといいなと思ってお話しました。自分が前に出すぎるのではなく、一歩下がって全体を見ることを意識しています。

しっかりとした児童館の施設があり、その中には専門的な知識と経験を持った職員がいる。そういう児童館が府中にも必要だよね、という気運が高まってほしいです」