松野 哲二さん(チマ・チョゴリ友の会代表、府中緊急派遣村共同代表)

浅草で生まれ育ち、三社祭と海辺のキャンプが大好きという松野さんは、長年にわたりさまざまな社会運動を続けてきました。少数派に寄り添い、己の志を貫く熱い想い。その想いを実現するために大勢と連携し、それぞれの立場を思いやる暖かさ。激しさと優しさの源となる心の種火は、どんな逆風にも消されることなく、静かに燃え続けています。

「炎は熱く、そして暖かく」

松野 哲二さん(チマ・チョゴリ友の会代表、府中緊急派遣村共同代表)

(撮影:田口裕太)

浅草で生まれ育ち、三社祭と海辺のキャンプが大好きという松野さんは、長年にわたりさまざまな社会運動を続けてきました。

少数派に寄り添い、己の志を貫く強い想い。その想いを実現するために大勢と連携し、それぞれの立場を思いやる暖かさ。

激しさと優しさの源となる心の種火は、どんな逆風にも消されることなく、静かに燃え続けています。

人助けの連鎖を作る

「2009年2月に、『府中緊急派遣村』を立ち上げました。前年のリーマンショックで仕事や住まいを失った人たちが、日比谷公園に身を寄せて年越しをした『年越し派遣村』を見たのがきっかけです」

仕事を失った人や、住む家を失くした人、家庭で悩みごとを抱えている人……。さまざまな人たちへの支援をされているんですよね。

「電話やメールでいつでも相談を受けているほか、弁護士が同席する『困りごと相談会』を定期的に開催しています。相談会の会場では炊き出しもしていましたが、今年は感染症予防対策で食料の配布に変更しています。

また地域の困窮者支援とあわせ、定期的に福島を訪れて震災復興支援も行っています。2019年11月で49回目の訪問でした。その時、来年の3月にまた来るよ、50回目だねって言って帰ってきたらコロナで行けなくなって……。1年以上、途絶えているんですが。

現地では泥で埋まっている家の泥だしをしますが、その前にまず軒をツルハシで壊さなければなりません。難しくてね、僕なんかもう、うまくいかないわけです。目標にするところを教えてもらって、ここをバシッとやれば開くって言われるんですが、そこをめがけて振り下ろせないんです。

路上や河川敷で生活していて、僕らが声をかけて知り合った人も一緒に行ってくれているのですが、それはもうすごいですよ。一撃でバリッ、バリッと割れていきますからね。肉体労働をして生きてきた人たちも多いですから。みごとなもんです」

津波被害の家屋で泥出し(2011年11月、南相馬市)

特養ホームでのマッサージ支援(2013年、飯館村)

「震災復興支援をしている団体は他にもありますが、私たちの特徴は全盲のマッサージ師(全員国家資格者)と一緒に福島南相馬市と飯館村特養ホームへの支援を続けていることです。府中に住むマッサージ師の方が、そのきっかけを作ってくださいました」

緊急派遣村へ相談に来る人たちも、もちろんまずは助けてほしい、自分が生きるために相談にのってほしいと思われているでしょうが、でもずっと助けられているだけでは辛いですよね。誰かのために何かできる、しかもそれが、今までの人生の中で培ってきた技術や能力を活かせることであればなおさら、とても嬉しいことです。

「助けられる、そしてまた誰かを助ける。そんな『人助けの連鎖』を、作っていければいいなと思っています」

「理由があるから、いじめられるんだ」

「地域での活動は、職場の仲間たちと1997年に“三多摩学校職場のいじめホットライン”を設立したことが始まりでしょうか。市民相談員を募り、いじめに関する電話相談を受け、必要があれば専門家や行政などにつなぐ活動が中心です。

電話相談会の前に、市民相談員の方々を対象に学習会をするのですが、その時にお子さんを自死で失った親御さんに講演していただいたことがあります。自死の原因は学校でのいじめなのですが、そのお父さんが『息子を自死に追いやった責任は自分にもある、教師にもある』というお話しをしてくださいました。教師も、父親である自分も、息子に向かって『いじめられて辛いだろうが、お前にもいじめられる原因があるんじゃないか』と言ってしまった。いじめられる側にも責任があると、そんな周りの言葉が自死にまで追い詰めたのだと話されていました。

それを聞いた時、この“被害者責任論”は、ほかのさまざまないじめにもつながることではないかと思いました」

「チマ・チョゴリ友の会」発足

「僕の長女が通っていた保育園に在日朝鮮人の子どもがいて、その母親が朝鮮学校の関係者でした。僕はそれまで特に朝鮮問題には関わっていなかったのですが、その人と親しくなっていろいろと話を聞く中で、これは他人事ではなく日本人と日本社会の課題なのだという思いが強くなりました。

その頃、朝鮮学校女子生徒の制服であるチマチョゴリが、登下校中に切り裂かれるという事件が日本各地でありました。子どもたちとは関係のないことがらで、子どもたちが被害にあう。これこそホットラインで学んだ理不尽ないじめだと気づいたのです。

朝鮮学校の子どもたちも安心して学び暮らせる地域社会の実現を目指して、1999年に『チマ・チョゴリ友の会』を立ち上げました。ハングル講座や、府中公園で開催する『朝鮮文化とふれあうつどい』など、さまざまな活動を20年以上続けています」

府中公園で開催している「朝鮮文化とふれあうつどい」。2020年11月開催で第22回目となった。(写真左・2015年、写真右・2019年開催時に撮影)

責任を取る人生を

浅草で生まれ育ったということですが、幼い頃の環境が、今の松野さんの考え方や活動に大きく影響しているのでしょうか?

「うーん、どうでしょう。今にして思えばそうかもしれないなあ……というぐらいですかね。

父は、靴の底や中敷きを型で抜く仕事をしていました。革やビニールの上に鉄の型を乗せ、大きな木のハンマーでえいやっと打ちつけて型抜きをするんです。父が抜いて、母がそれに判を押すんですよ、22半とか、23半とか。それを両足分、2回やって何十銭という賃金です。それで子ども4人を養い、学費を捻出するのは大変だったと思います。

高校は世田谷の学校に進学し、浅草から1時間半かけて通いました。

浅草は当時、灰色、茶色、黒のまちだったんです。建物も、全体の雰囲気も。ところが小田急線に乗るとみんな華やかな服装で、窓から見える街並みも二階建てや三階建ての家があるし、塀もあったりしてね。塀がある家なんて浅草にはなかったですから、そりゃまあびっくりしました。学年で家に電話がないのは僕だけでしたし。

社会問題について勉強しようと思ったのも高校生の頃からですね。3年生の時、ベトナム戦争に反対するビラを初めて作ったんですが、学校で配布したら職員室に呼ばれたんです。これはもう退学かと覚悟していたら、先生から『恥ずかしかぎりだ、誤字脱字ばかりじゃないか。もっと勉強しろ』と激励されました。遊んでばかりでしたから、このままじゃいけないと考えるようになりました。

大学は法政の夜間部でしたが、毎日ベトナム反戦のビラを作り、デモをしていました。

卒業する時に考えたのは、自分のやってきた学生運動に責任を取る人生を送りたいということです。労働者になろうと思い、府中市内の工場の機械工として就職し、定年まで36年間働きました。そこで様々な活動をしました。府中には16年間住んでいましたが、その時も、引越した今も、府中市民と一緒にふたつの活動に参加しています」

生家の裏庭にて、3歳頃。にわとりを飼い、卵を食用にしていた。

助け合うということ、つながるということ

「僕は特定の党派に属したことはないので、デモを組む時も少人数なんです。だから『我こそは!』と強くならないと踏みつぶされてしまう。強気で傲慢にならざるを得なかったんですが、でもだんだんやっぱりと、それではいけないと感じてきましたね。少しずつでも傲慢さを削るようにしてきました。

政治運動をして世の中を変えるには、権力を取らなければならない。しかしその過程において、強くなるほど、あるいは大きくなるほど腐敗していくのが、これまでの不幸な歴史でした。僕は自分の非力を認めて無理をせず、しかしあまり人が好んで集まらないことに集中して取り組もうと思いました。その結果が府中緊急派遣村と、チマチョゴリ友の会、このふたつの活動です」

コロナ禍による影響として、特に強く感じていらっしゃることはどんなことですか?

「コロナ禍では、日頃から構造的に弱い立場にある人たちや、差別を受けている人たちが、さらにあぶりだされてしまったと感じます。

例えば10万円の特別定額給付金が『すべての国民』に支給されましたが、ここでいうすべての国民とは『住民基本台帳に記載された人』のことです。しかし、借金やDVで住民票を作れない人、長期の野宿で住民票が見つからない人などはもらえない、そこに差別が生じてしまうわけです。人を救うための制度が差別を作り、より深く人を傷つけてしまうのは本末転倒ではないでしょうか。

『共生社会』というけれど、最初からその中に入らない、カテゴリーから外されてしまっている人たちもいるんです。

コロナという大きな災害の中で、助け合うということはどういうことなのか、人とのつながりとは何なのか、あらためて考えさせられます。自粛が委縮になり、そして閉塞感の中で孤立していく。女性の自殺が特に増えているという調査結果も発表されています。誰ともつながらずに自分ひとりで解決しようとした結果、自殺という道を選ぶ人も増えている、そんな危険性を感じます」

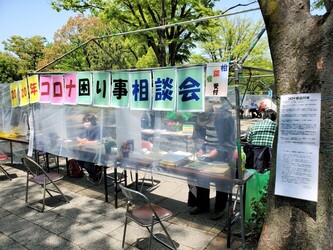

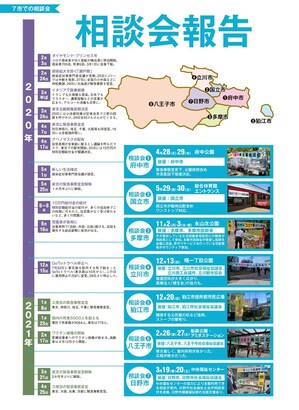

「コロナ困りごと相談会」は2020年4月に府中市で始まり、2021年3月までの1年間に多摩地区7市で連続開催。(写真左は府中公園で開催時に撮影)

府中緊急派遣村ではその報告集の刊行準備を進めている。(写真右・サンプル画像)

※「多摩7市コロナ困りごと相談会報告集(仮)」2021年7月完成予定。頒価500円、送料300円(手数料込)。問合せはメールで松野宛(tm09030857557@docomo.ne.jp)へ。

松野さんは長い間、活動を続けていらっしゃいますが、辛くてやめたいと思うことはないですか?

「自分で選んでしていることなので、辛くはないです。ただ課題が解決していかないことに対してのむなしさ、申し訳なさは感じますね。特に朝鮮学校支援に関してはどんどん状況が悪くなってきているので。

まあでも、かみさんや娘たちも協力的だし、孫たちにも癒されるし、時々は親友たちと酒を飲んでね、海辺のキャンプや浅草に出かける。そういう時間があることもやめないでいる大きな理由です。

理解してくれる人たちがまわりにいるのは、とてもありがたいことです」

海釣りや三社祭に、孫たちと。

(2020年10月20日 インタビュー、文/神名川)