<番外編>関谷 昴(府中市市民活動センター プラッツ職員)

プラッツ職員以外にも、まちづくり府中職員や東京外語会理事など、さまざまな顔を持つ関谷。世界一周の旅、海外教育支援活動、シェアハウス主宰、たくさんの学生団体プロジェクトetc. 各種メディアでも取り上げられる活動の数々。その根底にある想いとは、何でしょう?

彼の心の一番奥に咲いているのは、どんな花なのでしょうか?

自分を、生きる。 ともに、生きる。

関谷 昴(府中市市民活動センター プラッツ職員)

(撮影:田口裕太)

プラッツ職員以外にも、まちづくり府中職員や東京外語会理事など、さまざまな顔を持つ関谷。

接する誰もが、その礼儀正しさ、優しさ、頭の良さに魅了されます。

……関谷にとって、それは「まわりから求められて演じている役割」なのでしょうか?

……それとも「それもまた、本来の自分」なのでしょうか?

世界一周の旅、海外教育支援活動、シェアハウス主宰、たくさんの学生団体プロジェクトetc. 各種メディアでも取り上げられる活動の数々。その根底にある想いとは、何でしょう?

彼の心の一番奥に咲いているのは、どんな花なのでしょうか?

ナビゲーターは、魂だ

「小さい頃から兄たちと親の接し方を見ていて、フーンこういうふうにしたら怒られるし、こういうふうにしたらほめられるんだ……と、いろいろ学んで行動していました。末っ子あるあるですね。学校に上がってからも、先生や先輩にけっこう気に入られていたような気がします。相手の気持ちを読んで、その通りにしていたので。そういう意味で『優等生』でしたね。でも心の中では、自分らしく生きている人にとても憧れていたんですけれど」

関谷さんは、まわりが自分に何を求めているのかを察知するのが上手なんでしょうね。敏感に人の気持ちを感じ取れるし、その通りにふるまえる能力も持っている。そして優しいから、相手がこうして欲しいならその通りにしよう、そうしたら喜んでもらえるし……と思うんでしょう。それは本当に素晴らしいことですね。

「そうですね、それは確かに自分の得意・特性であるとは思います。でも相手の気持ちを察知して動くということは、うまくいかなかった時に言い訳ができちゃうんです。口に出しては言わなくても、自分の心の中で。「積極的に行動できる」なんて内申書に書かれたところで、実は受け身なんです。

けれど、それってものすごく無責任だし、何より面白くないんですよね。自分の人生を歩んでいる感がないというか。そんな葛藤をずっと抱いていました。

大学3年生の時に1年間休学をして、世界を回る旅に出ることに決めました。

旅のテーマは『自由』。自由という言葉はもともと仏教用語で、『自ずからに、由る(おのずからに、よる)』という意味です。旅をしていると、なにもかも自分で決めて、その結果も自分で引き受けなくてはならない。一瞬ごとの細かい決断すべて。歩いて行くのか、自転車を借りるのか。右の道を行くのか左にするのか。目の前のおじさんに話しかけるのか、しないのか。旅の中では、悪い結果になっても、ものすごく感動する出来事に出会えても、どんな選択をしてもすべての責任を自分が負う。それこそが自由だなと思います。

一方で、旅人は孤独でもあります。だから人や土地との「関係性」に、とても敏感になるんです。

ある時、路地でストリートフードを売っているおばさんに近づいて行った時に、その屋台のそばにいた人たちが自然に席をあけて輪に入れてくれたことがありました。おばさんは僕を見てニコッと笑ってくれて、少しオマケしてくれたりもして。その輪の中に座ってノムクル(米粉をたこ焼きのように丸く焼いたもの)をほおばった時にふっと、ああ、今この瞬間、この人たちやこのまちは僕を受け入れてくれているんだなって思ったんです。僕は今、ここにいてもいいんだって、心から。そんな深い喜びを感じる瞬間を、世界のあちこちで体験してきました」

大学時代に訪れた国は42か国。

プノンペンの路上にて、ノムクル屋台の女性。

ガンジス河のほとりにて。

ブッダガヤの宿、屋上の椅子でぼんやりと。

パナイ島にて。夜になると近所の人たちが集まり、酒を飲む。

ありのままでいいじゃないか

「普段の生活においても、自分はここにいていいと思える場所を持つことはとても大切だと思います。

家などの第1の場を『ファーストプレイス』、学校や職場など第2の場所を『セカンドプレイス』、そして第3の場所として、居心地がよく安心できる場のことを『サードプレイス』と呼びます。

このサードプレイスは、誰にとっても必要なものだと考えています。家族や会社の中で担っている役割から離れて、生身の自分と向かい合える場所。固定化された人間関係ではなく、もっといろいろな人と、心地よい距離感の出会いがある場所。それがあると、本来その人が持っている潜在能力や人間性そのものを表現できると思うんです。

この社会、かっちりしすぎじゃないですか?もっと人間らしくあっていいはずなのに、何かしらの義務とか、こうじゃないといけないっていうのが強すぎませんか?

旅から帰って、誰もが自由にすごせる場所を作りたい気持ちが強くなりました。でも学生だし、初期投資できるお金はないし。だから一軒家を借りてシェアハウスにし、自分も住みながら、そこをみんなの『たまりば』にすることにしました」

東京外国語大学の近くでシェアハウスを運営。誰もが気楽に集まる場所になることを願い、「たまりば!」と命名。

「平塚で生まれ育ったんですが、そこでは近所の人がふらーっと寄って野菜を置いていってくれる、それが普通だったんです。そういうのが身にしみついているんですよね。大学進学で東京に来たらそんな関係性がなくて、寂しかった。だったら自分で作ろうと思いました。

今では近所にもたくさんの知り合いができました。結婚して『たまりば!』を出た元住人も近くに住み続けてくれたり、シェアハウス自体には住まなくても近くにいたい…という人が引っ越して来てくれたり。ちょっとした村のようになっています」

少年の声は風に消されても

関谷さんにずっと聞きたかったことがあるんです。まちづくりの分野でよく使われる「居場所」とか「カフェ」とかという言葉、私にはよく意味がわからなくてね。だって「誰でも気軽に来てね、みんなの居場所だからね」って言われても、知らない人ばかりの中になかなか入っていけないですよ。すでに関係性ができている雰囲気があればなおさら。

そうすると結局、固定された人間関係になって、流動的な出会いが失われていくのではないかとも思うんです。それに対して工夫していることはありますか?

「そうですね、『誰にでも開かれている』っていうのは、場を作る側の前提として『誰でも、入ってくることを拒まない』という意味なんです。だから参加したいなって気軽に入っていけるかどうかは、また別の話だと思います。よっぽどの動機やきっかけがないと入りづらいですよね。だから場を作る人……例えば僕が、その場所の外で多くの人と接点を持って、そこへ呼ぶことを繰り返す必要があります。

『ここ居場所ですよ!サードプレイスだから!』と言っても、人は集まりません。むしろ日常の延長線上にあるきっかけを作っていくことを意識しています」

「2020年2月、京王線多磨霊園駅の近くに、中高生の居場所『Co-study space “Posse"(ポッセ)』をオープンしました。

Posseは単なる自習室ではなく、地域の大学生や大人たちとの交流する中でさまざまな価値観に触れ、中高生が自分自身と向きあって学ぶ面白さに気づいていく場です。……とまあ、そうなんですけど、もちろん単に自習しに来ることから始まってもいいんです。それが日常の延長ならば、その方が来やすいでしょう。そしてさらにその延長線上に、大学生や地域とのつながりが広がっています。そこから何をつかみとるかは、その子次第ですよね。何かを押し付ける場にはしたくない。

僕、自分の価値感を押し付けてくる「大人」が好きじゃないんです。こっちの気持ちを全然理解してないのに、こうなんでしょって言ってくるあの感じ、嫌じゃないですか。正論突き付けてきたり。ちげーよと思いつつ、言葉にできない。僕は言葉が上手ではないので、言い返せずに悔しい思いをずっとしてきましたし、今も同じもどかしさを感じることがあります。

僕自身は、相手を一方的に理解した気でいるような、そんな大人にはなりたくないです。

ひとりひとりと言葉を交わして親しくなり、自然な距離感で関係性を築いていく。そして子どもたちは『こういうことをやりたい!』と自由に表現し、僕らはそれに驚かされる。何かの役割を演じるのではなく、数字とか社会課題として人を見るのではなく、ただただ、ともに生きる。そういったことが積み重なり、結果として『居場所』になるのだと思います」

このまま僕は、汗をかいて生きよう

Posseを開設するにあたり、リノベーションなどの費用をクラウドファンディングであつめたんですよね。

「2,060,800円の支援がありました。いろいろな世代の方に支援していただいたんですけれど、一番多かったのは僕らの年代、20代です。そういう場が欲しかった、自分たちが中高生の時になかったから……という声が多かったです。この裏側には、社会的な変化があるような気がしています。

今の中高生が普段関わるのは、同級生や親や、塾の先生がほとんどです。でも本当は多世代が交じり合っている方がいい。そして悩んだ時には、いろいろな人に相談できる方がいいと思います」

そうですね、でもそれは普段から関係性ができていないと。困った時になっていきなり急に、知らない人に相談はできないです。

「そうそうそう。だから『有機的な関係性』を築いていくことが大切です。僕は実家が農家なので、農業の勉強もしているんですけど、『有機農業』というのがありますよね。いろいろな生物が共生することで豊かな土ができ、それによって作物を育てるという方法です。

落葉を虫が食べてフンをする。それを微生物が分解して土にかえす。その土を菌が摂取して炭素や水素、窒素などへさらに分解する。それを植物が取り入れて成長する。そういう多様な関係性がいっぱいあるのが『よい土』です。

『まち』も、それと同じだなって。多様で多くの関係性があるからこそ、何か起こった時に、必要なところに必要なものが届きます」

今、このへんの土に栄養が足りないから肥料を入れよう……ということではなく、もっと根本的なことなんですね。

「そうです、まちに問題が起きた時、そこにお金をドーンって入れたらすべてが解決するかっていうと、しないわけですよね。だから普段から人と人がつながっていることが大事だと思います。

あくまで、まちを作っているのは人なんです、まちが人を作るのではない。人が心地よく活動するその先に、まちの未来がある。僕はその未来のために『場』を作っています。その場の上で、いろんな関係性が生まれていくので。

いま、この社会の中に居場所がないっていう人、多いですよね。それってすごくツラいことだと思うんです。だって、自分がこの世界に居てもいいんだって、生きてていいんだって思えないってことじゃないですか。

少しでもいいから、ああ自分は生きているんだなっていう喜びを、誰もが感じられたらいいな、そういう社会がいいなって思っています」

関谷さんの一番の居場所って、どこですか?

「『居場所』というのは、自分がふわふわした存在ではなく、誰か、または何かとつながっていると感じることができる場所のことだと思います。

僕は旅に出て地球のあちこちで、さまざまな人や素晴らしい景色に出会い、つながりを作ってきました。だから僕の一番の居場所は、地球そのものですね」

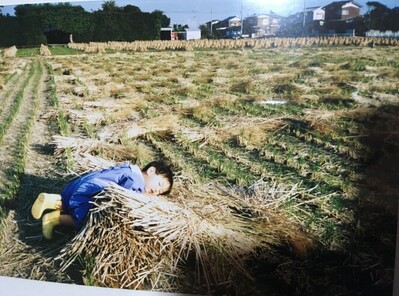

3歳ごろ、実家の田んぼにて。

星は すばる

「昔から、自分と違う価値観を知りたいという思いが強いんですよね。人がそれぞれの人生を生きる中で培ってきた価値観や人生観を知ることで、僕もまた新しい視点で世界を見ることができます。

自分を引き上げてくれる、話のあう人とだけ効率的に会いたいとは思いません。話があわない人の方がむしろ面白いですね、違う何かを持っているってことなので」

将来はどんなことをしたいですか?

「ひとりひとりが豊かに幸せに過ごせるまちって、どんなところなんでしょうね。必要なものって何なんでしょう。そんな謎を、自分なりにひとつひとつ解いていければいいなと思っています。ゆっくり歩んでいく。その先に自分の将来の姿があるような気がします」

多方面で活躍されていますが、……疲れませんか? 悩んだりすることはないですか?

「自分がちゃんと社会をよくできているのか、残したいものを残せているのかと不安になることはあります。結局何やってるのかわからないってよく言われますしね。まあ悩んでも、寝ると忘れますけど(笑)。寝るに限りますね。

あとは……星を見ます。高校生の時、いつも帰りながら星に話しかけてました。今日はこんな感じだったよ、明日もよろしくねって。

……平塚の星空。いい場所があるんですよ。家から歩いて10分くらいのところ。

畑しかなくて、地平線が見えそうな感じで。星が浮かんでいて。

すごく悩んだら、そこに行きますね。で、星と対話します。

……それってたぶん、自分と対話しているってことなんでしょうけどね」

(2020年8月20日 インタビュー、文/神名川)