那須 史子さん(プラッツインターン 作成記事)

こどもの健やかな育ちを通して地域のコミュニティ作りを支援している「あおばこどもの居場所」。

府中市の東部地域を中心に月に1度のこども食堂(現在は新型コロナウイルスの影響で代わりにフードパントリーを実施)、週に1度の学習支援(放課後のこどもの見守り)を行っています。今回は、代表の那須史子さんに活動を始めたきっかけややりがい、活動に対する想いについて伺いました。

地域で見守る、こどもの成長

那須 史子さん (あおばこどもの居場所 代表)

きっかけは夏休みのこどもの見守り

ー「あおばこどもの居場所の活動を始めたきっかけは何ですか。」

給食がない夏休みに体重が減ってしまうこどもがいるというお話を、私が府中市の民生委員をしている中で学校の先生から伺いました。

その頃、地域の子どもたちのために何かしたいという府中市の町内会やこどもの支援、ボランティア活動をしている人達と出会い、一緒に、夏休みにこどもたちに食事の支援をしたいという話になって。2016年に福祉施設に場所を提供していただき、カレーパーティーを行いました。当時は活動資金もない中で、近所の方からカレールー、知り合いの農家の方から野菜を頂いて、作ったのは良い思い出です。

これが好評だったので毎月実施し始め、こどもに無料で栄養のある食事や温かな団欒を届けるこども食堂のきっかけになりました。

現在は実施できていませんが、こども食堂にはこども以外でも来ることはでき、一人暮らしの高齢の方のリピーター率も高く、多世代交流のできるような場になっています。

食事前に夏休みの宿題のサポートも行ったところ、毎週してほしいという要望があったことから、学習支援の今に至るという感じです。生活困窮家庭や養育困難家庭のこども、不登校や発達障害のこどもをはじめ、誰でも参加できる学習の場になっています。

ー「コロナ禍で現在は、こども食堂の代わりにフードパントリーを行っていると伺いました。」

コロナ禍でこども食堂は難しいということで、2020年から個別宅配でフードパントリー(食品を無料で提供する支援活動)を行っています。昨年(2020年)よりも今年(2021年)は多くの家庭に配ることができました。

学習支援に関しては、毎週火曜日に人数・時間を減らし、場所を変えて行っています。

「地域で行う学習支援だからこそ」の強み

ー「活動をしていてのやりがいはどのようなものでしょうか。」

こどもの成長を身近で感じることができることですね。小学校の頃から来ていた子が、中学校、高校と進学するにつれて、英語が好きになり、将来、英語に関わる仕事に就きたいと言ってくれた時は嬉しかったです。その子は現在、大学進学も決まり、今度は小学生の勉強を見に来てくれています。

また、設立当初からサポートに来てくれていた大学生が現在、小学校、中学校の教師になって現場で活躍しているのも嬉しいことです。

ー「地域で行う学習支援の強みは何だと考えますか。」

家庭と学校での様子がわかっているということですね。

民生委員なので、学校の先生とも情報交換をする機会があり、学校でのこどもの様子や課題がわかります。また、近所に住んでいるのでこどもの家庭状況についても知っており、保護者の方とも心配ごとの相談など連絡を取り合っています。

学校とは異なり、来ることは義務ではなく、アットホームな雰囲気の“ゆるさ”があることも特徴だと思います。

スタッフは昔教師をしていた人、こどもの教育に関するボランティア活動をしていた人、学生など様々で、いろいろな経験を生かしてみなさん働いています。

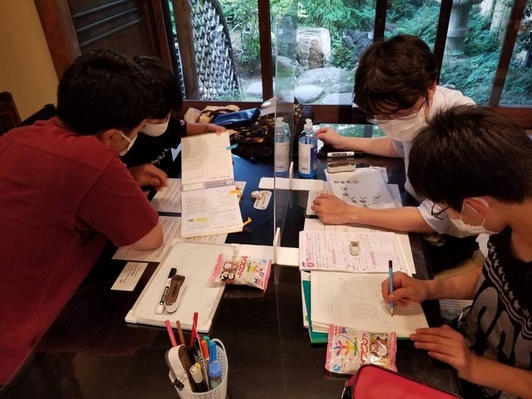

週に一度行っている学習支援(放課後のこどもの見守り)の様子

〇地域での学習支援のこれから

―「現在私は大学生ですが、地域での学習支援により多くの若者が参加できたらと思います。

大学生が「学習支援」に関わることについて那須さんはどうお考えですか?」

大学生にしかできない関わり方があると思います。何より大学生がいるだけで、小中学生には将来像を考えるきっかけになるなど良い刺激になります。身近なお兄さん、お姉さんという存在なので、高校受験の話や中学校での部活の話、学校や日常生活の愚痴などを気安く話すことができます。

若いお兄さんお姉さんとして、両親や先生とは異なる切り口で関わってみてほしいです。

―「今後の活動の目標について教えてください。」

細々と毎週活動を継続していくことですね。活動規模を拡大していくのではなく、地域に根付いた居場所を作っていきたいです。こども一人一人に寄り添い、丁寧に対応していくことが大切だと思います。通ってくるこどもたち自身が居心地の良い場所と感じ、周囲からも「課題のある家庭の子が集まるところ」という目で見られることのない、学校でも家でもないもう一つのみんなの居場所にしていきたいです。

活動については先のことを心配するよりも、何でもポジティブに考えることにしています。もし困ったことがあったらスタッフと相談してその都度解決するようにしています。思うようにいかないこともありますが、こどもの支援を継続していく上で、何よりもこどもを信用することが大切だと思います。

あと、フードパントリーのための食料寄付、募集しています!(笑)

インタビューは実際に学習支援をしている時間に伺ったのですが、温かい雰囲気で、こどもたちが楽しそうに会話をしながら勉強をし、頑張ったご褒美としてお菓子をもらって、明るい笑顔で帰宅していく姿が印象的でした。また、那須さんに大変だったことについて伺うと、「ないです。毎週健康に来ることくらい」と笑顔で答えてくださった姿が素敵でした。

私はこどもの教育に関わるアルバイトをしていますが、楽しいことばかりではないので、「大変なことはない」と笑顔で言い切れる那須さんがとても眩しく見えました。スタッフの皆さんと何でも相談し、ポジティブ思考に転換できる那須さんのお人柄のなせる業でしょうか。

今回インタビューをしてみて、こどもの家庭環境を理解した上でこどもと接することの大切さ、地域での学習支援の強み、大学生ということを活かしたこどもとの関わり方について深く考えることができました。

那須さん、インタビューを引き受けてくださりありがとうございました。

(2022年1月18日 取材、文:インターン 関上 真帆)