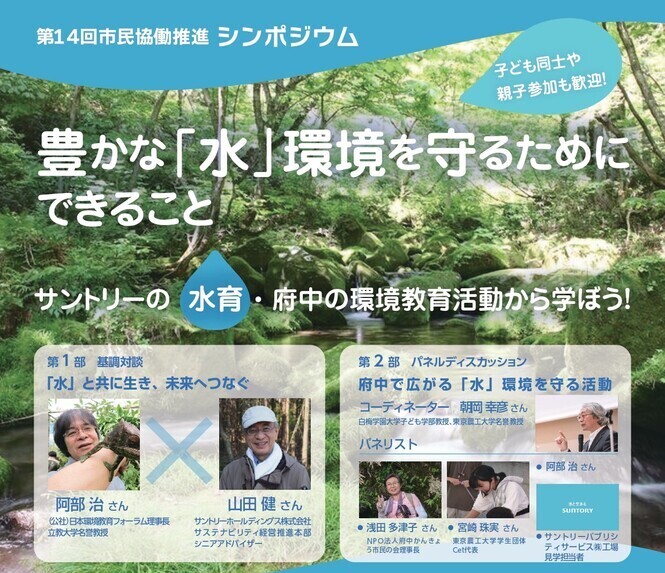

第14回市民協働推進シンポジウム「豊かな「水」環境を守るためにできること」 ~サントリーの「水育」・府中の環境教育活動から学ぼう~開催しました!

6月は世界と府中の環境月間です。

そこで環境教育がご専門の阿部治さん、府中をはじめ全国の子どもたちへサントリーの次世代環境教育「水育」や「天然水の森」づくりを展開する山田健さん、さらに府中で活躍する「環境教育」団体・大学生の皆さんと、水がもたらす恵みや課題について語り合いました。

令和7年6月1日(日)、プラッツ5階のバルトホールにて「第14回 市民協働推進シンポジウム」が開催されました。

本シンポジウムは、世界と府中の環境月間である6月に合わせて開催され 、豊かな「水」環境を守るために、市民、団体、企業、そして専門家が一堂に会して水環境の保全と教育について考える貴重な機会となりました。

今回はプラッツと府中市環境政策課・協働共創推進課の共催、日本環境教育研究所の協力のもと、多摩川と共に生きる府中市における「水」と暮らしのつながりを再認識し、市民協働で未来へとつなぐ具体的な行動を促すことを目指しました。

当日は約150名の方々にご参加いただき、大盛況のうちに2部構成で実施されました。

第1部:基調対談「『水』とともに生き、未来へつなぐ環境教育」

環境教育の第一線で活躍されるお二人による基調対談です。

阿部 治 さん

公益社団法人日本環境教育フォーラム理事長/立教大学名誉教授

日本環境教育研究所(府中市)代表

山田 健 さん

サントリーホールディングス株式会社 サステナビリティ経営推進本部 シニアアドバイザー

サントリー「天然水の森」を企画・推進

阿部さんの講演

まず「環境教育」に関する国内外の動向や課題点、心身ともに健全な次世代を育むために「子どもの自然体験活動」が大切であることについて。

さらに、日本における「『子どもの水辺再発見』プロジェクト」など、具体的な水環境教育の取組み、「SDGs(持続可能な開発目標)」の全ての目標に重要な役割を担う、日本が国連へ提唱した「ESD(持続可能な社会の担い手を育む教育・学習)」の土台には「環境教育」が位置付けられていることなど、分かりやすくお話し頂きました。

山田さんの講演

なんと事前に府中市内の西府湧水へ足を運び、崖線(ハケ)上に位置する周辺住宅の状況も踏まえて、「庭の雑草を抜かずに繰り返し刈り伏せることにより、フカフカになった土壌が雨水を蓄え、湧水の湧出量を取り戻せるのでは」と言った、大変参考になるご提案があり、皆さんも大きく頷かれてました。

そして山田さんが先頭に立って推進し、サントリーの社員も一体となって取り組んできた「天然水の森」づくりの活動と「水育」の取組みについて。水資源を守り続ける「豊かな森」を育てるためには、土壌中の微生物や土壌動物達が果たしている土を柔らかく耕す役割など、普段は学ぶ機会が少ない「目に見えない世界」の重要性について貴重な学びとなりました。

基調対談のまとめ

お二人のトークセッションは途切れることなく、「水」だけに留まらずに深堀しながら、市民協働のもとで「環境教育」を地域の中で広げていくヒントをたくさん頂きました。

参加者からは、具体的事例を交えたお話に多くの関心が集まり、水環境の保全と環境教育に関する理解を深める貴重な機会となりました 。

第2部:パネルディスカッション「府中で広がる『水』環境を守る活動」

地域で環境教育に取り組む団体や大学生、企業が登壇し、実践的な報告が行われました。

コーディネーター:朝岡 幸彦 さん(白梅学園大学子ども学部 教授/東京農工大学名誉教授)

パネリスト:

- 阿部 治 さん(第1部講師)

- 浅田 多津子 さん(NPO法人府中かんきょう市民の会 理事長)

- 宮崎 珠実 さん(東京農工大学学生団体 Cet 代表)

- 山口 愛加 さん(サントリーパブリシティサービス株式会社 工場見学担当)

浅田多津子さんのご報告

NPO法人府中かんきょう市民の会は、26年にわたり府中市の環境保全に取り組んできました。活動の柱は「自然体験学習」と「水循環保全活動」。

子ども向け「自然体験学習」では、サツマイモ植え付けや生き物観察、昆虫・植物観察、クリスマスリース作りなど、年間を通じて子どもたちの自然への興味関心を育んでいます。

「水循環保全活動」では、2004年から多摩川の水質調査に参加。府中市の委託で「東京の名湧水57選・西府町湧水」の調査を開始し、近年問題となっているPFASによる地下水汚染にも積極的に取り組み、市民への情報提供や行政への働きかけを通じて、安全な水環境の維持に尽力しています。

今後も、水・緑・大気という環境の三大要素を守り、豊かな自然を次世代へ繋ぐため、行政や市民との協働を大切に活動を続けていくとのことです。

宮崎珠実さんのご報告

東京農工大学農学部に拠点を置く学生団体「Cet(セット)」は、2022年に設立され、2024年12月に大学公認団体となった団体です。

主な活動は、学校や保育園、最近では府中の森公園への出張授業やワークショップを通じて、府中市内外で環境教育に関する活動を行っています。

これまで「府中のまんなかフェス」や、マイクロプラスチックをテーマとして実際に海辺の砂浜からマイクロプラスチックを採取し、南大沢小学校でワークショップ形式の授業も実施しました。

これらの活動を通して、子どもたちに地球環境問題への関心を高め、未来を守る意識を育むことを目指している、アクティブな大学生達が魅力的な団体です。

山口愛加さんのご報告

サントリー天然水のビール工場<東京・武蔵野>は、1963年開設のサントリー第一のビール工場で、山口さんをはじめとしたスタッフが「水」を主なテーマとした工場見学を実施しています。通常の「ザ・プレミアム・モルツ おいしさ発見ツアー」に加え、土日祝には子どもも対象とした「親子ツアー」を開催しているとのこと。

親子ツアー開催のきっかけは「お子様=未来のお客様」という視点から、次世代に何を伝えられるかを考えたことです。サントリーは「水と生きる」を企業メッセージとし、ビールの約9割が良質な地下天然水でできているため、水を育む森の重要性を100年先を見据えて伝えています 。

参加者からは「天然水」に関する質問や感想が多く、「環境に関することも教えてもらって勉強になった」といった声や、子供が自由研究のテーマにするなど、環境について考えるきっかけ作りにつながっているとのことです。

パネリストからは、子ども向けの環境教育活動や、地域資源を活かした独自の取り組みなど、府中市ならではの多様な活動が報告されました。

参加者からから寄せられた42件もの質問・感想の中から一部を朝岡さんが紹介し、パネリストや第1部に登壇した山田さんも交えてディスカッションです。

質問・感想の一部

- 環境教育を受けていない大人世代に、意識を高める有効な方法とは?

- 草取りの取り方についてびっくり!!もう一度お聞きしたい

- サントリーの水源やビールの味の違いなど、「水」の価値への感謝や探究心が感じられる

- 自然とのふれあいで人の意識が変わることに驚き、水の質や測定方法への興味が高まった

- 多摩川の生態系や地下水の安全性について、府中市の現状をもっと知りたい

- PFASや水自給率に対する不安とともに、よりよい未来のために自ら行動したい

一つ一つの質問・感想は踏み込んだご意見ばかりで、内容が濃く、皆さんが「水」に関連する環境教育・保全活動に強い関心を持っていることが伝わります。

時間も足りないほどパネリスト同士の活発な意見交換と交流が行われ、今後の協働の可能性を広げる場として大いに盛り上がりました!

そしてパネルディスカッション後には、6月29日(日)から第1回がスタートする「府中かんきょう塾2025」の受講者募集について環境政策課から紹介がありました。

シンポジウムに参加した皆さんが、具体的な環境保全アクションに一歩踏み出せる連続講座の内容とあって関心が高まり、例年以上の応募が集まっています。今後の活躍に期待です!

環境教育・保全活動に関する展示・配布イベント

シンポジウムと並行して、バルトホールのホワイエでは府中市内で環境保全に取り組む団体・企業・大学・行政による展示・交流イベントも開催。

以下の10団体が出展し、来場者との対話を通して、環境保全への関心を高める場となり、実際に会員に登録する方も出るなど、大きな成果が得られました。

- NPO法人府中かんきょう市民の会

- 東京農工大学学生団体 Cet

- 東京外国語大学 たふえね

- お山で遊ぼう実行委員会

- 武蔵台緑地保全ボランティア

- トランジションタウン府中

- 府中市環境保全活動センター

- 府中市生活環境部資源循環推進課

- 府中市協働共創推進課

アンケート結果

ご参加いただいた93名の皆さまにご回答いただき、ありがとうございました!

貴重なご意見がたくさんあり、今後の府中市の環境教育・保全活動にも反映していきます。一部のアンケート結果もご覧ください。

(1)環境保全・環境教育活動への参加経験

- ある: 51%

- ない: 49%

(2)今後の環境保全・環境教育を対象とした活動への参加意向

- 思う: 95%

- 思わない: 5%

(3)参加者の主なコメントの要約

- 「サントリーさんの『水育』や『天然水の森』の活動に興味があった」 、「環境保全、水に関心があった」 、「PFAS問題に興味があった」 など、参加動機は多岐にわたりました

- 「とても勉強になった」 、「興味深く有意義な話がたくさん聞けてよかった」 といった肯定的な感想が多く寄せられました。

- 特に「日本の水の自給率が23%と知って驚いた」 という声が複数あり、新たな発見があった参加者が多かったことが伺えます

- 一方で、「時間が短く足りなかった」 、「もう少しテーマを絞って掘り下げた話が聞きたかった」といったご要望も挙がりました

- 今後の活動については、「知らない事を知り、少しでも良い環境にできたら嬉しい」 、「身近なことでやれることがあることを理解した」 、「今やらなければならない事のために努力したい」 といった積極的な意見が多数見られました。

おわりに

本シンポジウムは、府中市が直面する水環境の課題に対し、市民一人ひとりができることを考える大きなきっかけとなりました。今後の行動への意欲がアンケートからも伺えます。

今後も、市民・団体・企業・行政が手を取り合い、持続可能な環境保全活動の推進に向けて、協働の輪が広がることを期待しています。

ご参加いただいた皆様、本シンポジウムにご協力いただいた関係者の皆様に心より御礼申し上げます。