第8期つなぎすと府中養成講座 開催報告

私たちの住むまちをより良くしていくために、できることは何でしょう?

「協働」のノウハウを学び、新しいネットワークを作って、つながりを紡いでいく。そんなコーディネーター(つなぎすと)を養成する「つなぎすと府中養成講座」。今年度も開催しました!

第1回 オリエンテーション:「つなぎすと」基礎知識(2025.5.11)

地域をつなぐコーディネーター養成講座、今年も始まりました!

「暮らしの中で感じている課題、どうしたら解決できるだろう…」

「こういうまちになったら、みんなが楽しく暮らせるのに…」

普段の生活の中で感じているさまざまな想い。ひとりで対応することは難しくても、つながりをつくり、みんなで協力することでまちを少しずつ変えていくことができるかもしれません。

「協働」という手段を使いながら地域をつくっていくコーディネーター“つなぎすと府中”養成講座、今年も始まりました!

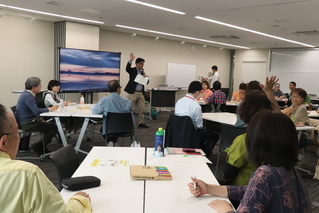

第1回目の講座では、過去の講座修了生2名が登壇。今期の受講生に向けて「”とにかく最後まで!” 講座に出席し続けることが大事」「”協働”という言葉の意味を100%理解することはできなかったが、いろいろな人たちと連携して活動することの大切さはよくわかった。みなさん楽しんで講座を受けて!」というエールがありました。

次に「自分の強み」を「自分の人生の棚卸し」ワークで振り返ったあと、2人組になって相手に質問をし、それを整理してみんなに紹介する「他己紹介」を行いました。今期もさまざまなバックボーンを持つ皆さんが勢ぞろい。講座終了後のティータイムでも話がはずみます。

今期はどんな“つなぎすと”が生まれるのでしょうか? とても楽しみです。

これからよろしくお願いします!!

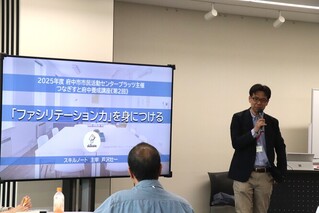

第2回 「ファシリテーション力」を身につける!(2025.5.25)

「みんなが安心して話ができる場」を作るには…?

価値観が違う人たちとも協働していくためには、互いの想いを共有する対話の力が必要です。

その場にいる誰もが居心地よく、自分の意見を気軽に話せるように、進行役はどんなことに気を配ればよいのでしょうか?

講師の芦沢壮一さん(「スキルノート」主宰)による実践に基づいた理論はとてもわかりやすく、グループワークを交えながら学びを深めていきます。

大切なこととして「進行役が顔なじみの人にばかり話しかけていると、初めてその場に来た人は居心地が悪く疎外感があります。初対面の人にこそ会議が始まる前からしっかりと挨拶をし、言葉を交わしましょう」というレクチャーがあり、受講生のみなさんは深く頷いていました。

ティータイムは、紅茶情報が満載のインスタグラムが大好評の冷水かおりさんが登場。いつものティーバッグを美味しく淹れるコツを教えていただきました。

第3回 協働とコーディネートを考える(2025.6.15)

さまざまな協働事例から学ぶこととは…?

さまざまな組織の人たちが協力してひとつのことに取り組む「協働」。具体的にはどんな事例があるのでしょうか?

まずは府中市協働共創推進課から、「府中市における市民協働」について話がありました。

令和7年に施行された「協働しよう そうしよう条例」。その中で協働とは「違う立場の人達が、地域の課題解決のために、それぞれの得意なことを生かしながら、対等の立場で協力すること」とされています。最近の協働事例として、小学生が考えて府中市と協働で実現した「暗くて怖い道に蓄光板を設置して、日が暮れてからも明るい道にしよう!」というプロジェクトが紹介されました。

次はプラッツの林館長から、長年にわたり関わっている「NPO法人グラウンドワーク三島」が市民協働で取り組んだ「源兵衛川 環境改善活動」についての紹介です。

湧水が豊富だった源兵衛川は、高度経済成長期には水量が減りゴミが不法投棄される汚れた川になってしまいました。もとの美しい川を取り戻すために住民・NPO・企業・行政が対話を重ね、「右手にスコップ 左手に缶ビール」を合言葉に環境改善に取り組みました。今では清流が流れ夏にはホタルが飛ぶ川となり、市民の手で維持されています。

そのあとはグループワーク。社会課題だと感じていることをグループでひとつ決め、それに対してどんな組織がどんな役割を果たして課題解決に向かえるかを検討しました。空き家活用、不登校の子どもたちへの支援、高齢者のひきこもり防止など、身近にある様々な問題。協働で解決するために誰にどういう声掛けをしていくか、コーディネーターの手腕が問われます。

最後のティータイムでは、プラッツ登録団体「微Life’s キッチン」の皆さんから中国茶と中国菓子の提供がありました。珍しいお茶とお菓子をいただきながら、おしゃべりがはずみます!

第4回 自分が目指すコーディネーター像を描く(2025.7.6)

私たちのまちでは、さまざまなコーディネーターが活躍しています!

今回は市民活動団体「ふちゅうのグリーフサポート」代表の神藤有子さんに、どんな組織と連携して活動を広げているのか、またその際に注意していることは何かを伺いました。

大切な人を亡くした喪失感を感じている人に寄り添うグリーフサポート。神藤さんは看護師としての経験と、家族を突然死で亡くした遺族としての想いをもとに、訪問看護ステーション・葬儀社・寺院等と連携して活動を広げています。自分の想いを言葉にして伝え、少しずつアクションを起こすことで共感してくれる仲間が増えていったそうです。プラッツの団体登録をしたことで主催している「わかちあいの会」の広報がしやすくなり、悩んでいる人からの相談も多くなってきました。

2023年11月に開催したシンポジウムにも神藤さんは登壇していただいています。イベントレポートはこちらからご覧ください↓

第12回協働推進シンポジウム「大切な人を亡くして、生きていくということ~グリーフケアでつながるまちへ~」開催レポート

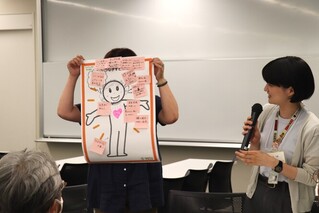

講座の後半は、コーディネーターとして大切なことは何かをみんなで考えるワーク。理想のコーディネーター「創造人間つなぎすとくん」を完成させました!

お楽しみのティータイムには、「日好珈琲」青木さんが丁寧に手綱焙煎をしたデカフェコーヒーの提供がありました。現在、オンラインショップや谷保駅近くのコーヒースタンド(毎週土曜日)などで販売しているそうです。カフェインを控えている人も楽しめる、今注目のデカフェ。地域に根差したビジネスを続ける秘訣を話していただきました。

第5回 発表:一歩踏み出す!アクション宣言(2025.7.27)

つなぎすと府中養成講座もいよいよ最終回。受講生ひとりひとりが「自分はどんな“つなぎすと”を目指すのか」を発表します。

「みんなが気軽に集えるカフェを開きたい」「長年仕事で培った知識や経験を、これからは地域のために役立てたい」など、目指すまちの姿のために今できるアクションは何なのか、それぞれの言葉で話してもらいました。

しかし、描いたまちのビジョンはなかなかひとりでは実現できません。価値観が違う人たちが協力してまちの課題を解決することが大切。そのためには互いの心をつなぐコーディネーターが重要な役割を果たします。自分の特性を活かしたコーディネートで「ひと・モノ・夢をつなぐ」つなぎすとを目指す皆さん。これからの活躍が楽しみです!

最後のティータイムでは、「多文化共生センターDIVE」職員の宮武さんが登場。「やさしい日本語」講師として外国人と日本人をつないでいる宮武さんは、出身の静岡で飲まれている「ウス茶糖」を紹介してくれました。抹茶にグラニュー糖を入れた、優しい甘さのお茶をいただきながら交流を深めます。

講座で出会ったご縁を大切に、みんなの力を合わせて、府中をもっと住みやすいまちにしていきましょう。受講生のみなさん、今後もどうぞよろしくお願いいたします!!

今期受講生と、昨年までの修了生のみなさん。これからもよろしくお願いします!