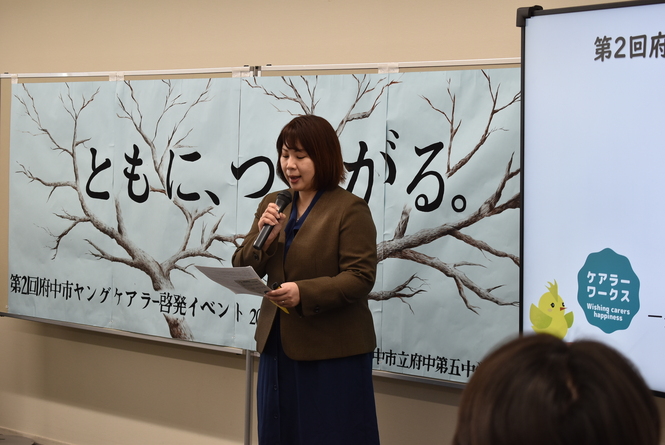

第2回府中市ヤングケアラー啓発イベント「ともに、つながる。」開催レポート

府中市ヤングケアラー啓発イベントの第二弾として「つながる」をテーマに、ヤングケアラー支援を府中市内でより広く展開していくため、理解促進や相談先の普及啓発を図るとともに当事者や支援者同士がつながることを目ざし開催しました。

「ともに、つながる。」

第2回府中市ヤングケアラー啓発イベント、今年度の大テーマは「ともに、つながる。」。ヤングケアラー支援を府中市でより広く展開していくために、行政や関係機関、地域住民、ヤングケアラー当事者、元ケアラーなどがつながる機会となること、そして、ヤングケアラーへの理解を深め、さまざまな事例を共有しつながるための工夫やきっかけ、支援へつなげていくことを目ざし、開催しました。

ヤングケアラーを深く理解し、参加者が新たな気づきや知見を得られる機会となるよう寸劇、パネル展示、けあバナトークセッション、そして「ヤングケアラーの気持ちが動くとき」と題し成蹊大学教授の澁谷智子先生の基調講演とヤングケアラーに関わる支援者の皆さまとのシンポジウムを行いました。

パネル展示・カフェ利用を含めたイベント全体では、延べ123人のご参加がありました。申込制の企画については、延べ104人にご参加いただきました。

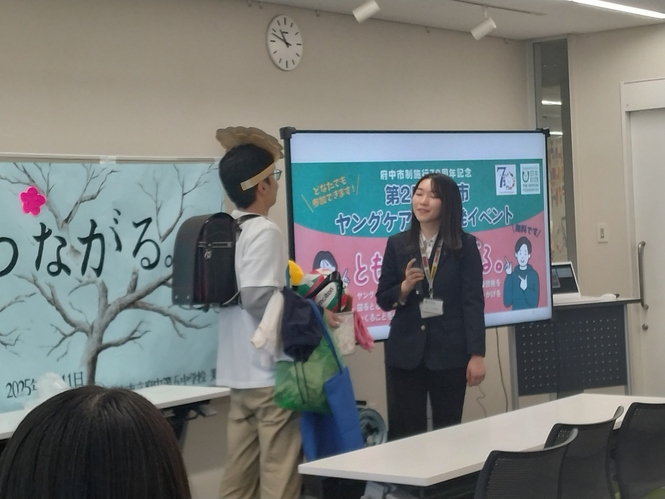

寸劇ワークショップ

12歳のケンタさんは、お母さんと弟のケヤキさんの3人家族です。ケンタさんのお母さんは病気で、手足に麻痺やしびれがあり動くことに難しさを抱えています。弟のケヤキさんは、特別支援学級に通っています。ケンタさんの一日は、こんな感じです・・・

ケンタさんは、朝ご飯作りに洗濯と朝から大忙しです。弟を特別支援学級に送り、ケンタさんは学校に遅刻してしまいました。しなければいけないことが増えるたび、ケンタさんが持つ荷物は増えていきます。学校が終わると家に帰り、夕食の買い物に出かけます。介護や家事のため、学校の宿題が出来なかったりします。先生がそんな様子のケンタさんを気遣い、声をかけます。事情を理解した先生から学校を通じて市の機関につながり、さらにさまざまなサポートとケンタさん家族がつながってゆきます。生活支援のヘルパーさんも来てくれるようになり、負担が減ることでケンタさんは遊びや勉強、悩みの相談もできるようになりました。

この寸劇を見た後、参加者がグループに分かれ、自分だったらどのような声かけや対応ができるのか、その子どもの願いや希望は何かなどについて、意見交換を行いました。

参加者アンケートでは、寸劇ワークショップについて「とてもよかった」87.5%、「よかった」12.5%でした。「ヤングケアラーの状況が可視化できるのは良いと思った」「荷物が増えていく姿と、軽くなっていく姿を目のあたりにしてとても現実味を帯びていました」等の感想が寄せられました。

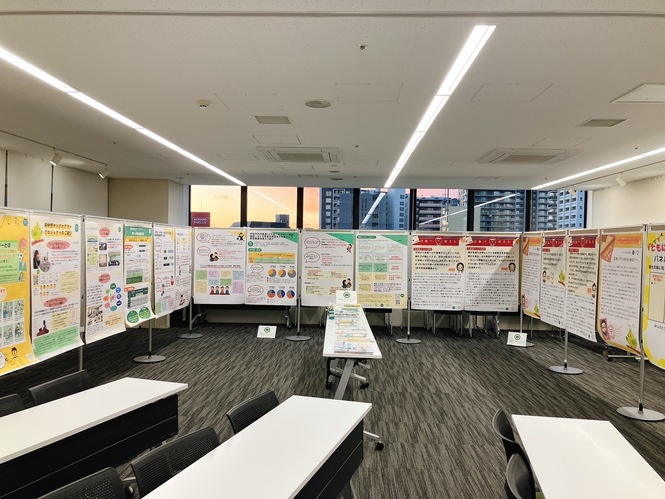

パネル展示

府中市ヤングケアラープロジェクトの紹介、府中市ヤングケアラー実態調査の結果、元ヤングケアラー・若者ケアラーからのメッセージなどを展示。ヤングケアラーを知っていただくため、支援に必要なことを考えていただくきっかけの一つとなるよう情報掲載等を行いました。

会場では「ヤングケアラーという言葉を知らなかった」「府中市にこんなにも、ヤングケアラーがいるんだ」等の言葉が聞かれました。

けあバナトークセッション

ヤングケアラーや若者ケアラーのための公式LINEアカウント「けあバナ」。普段はオンライン上でケアの話をしていますが、そのメンバーが、リアルでトークを行いました。

参加者からは「ヤングケアラーであった方達の生の声を聴かせてもらい、心が動きました。それぞれ抱えるものが違うことも含め、ケースバイケースのヤングケアラーへの支援の必要性を実感しました」等のアンケート回答が寄せられました。

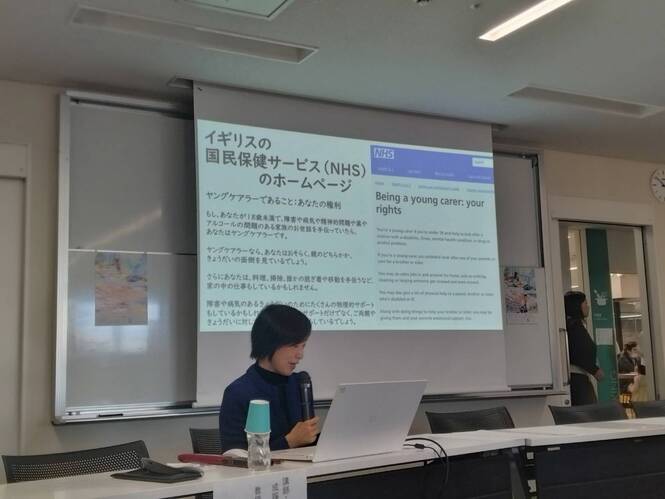

ヤングケアラーの心が動くとき

「ヤングケアラーの気持ちが動くとき」と題した成蹊大学の澁谷先生による基調講演と、「ヤングケアラーと共に考えるつながり」をテーマにシンポジウムを行いました。

澁谷先生からは『ヤングケアラーが自分のことを「話してみよう」という気持ちになるために大切なこと』をテーマにご講演いただきました。ヤングケアラーを取り巻く社会の実情とイギリス等の事例を取り上げつつ、若い世代にとっては「成長できそう」という予感が重要なのかもしれない。また安心感を得た上での「共感」「共鳴」があってはじめてその先の期待につながるのではないか。そのため「話をきちんと受けとめてもらえた」実感と「自分自身の経験が誰かにとって役立っている」と感じられる循環をどう作っていくかが重要だというお話でした。

シンポジウムのパネラーは子育て世代包括支援センター「みらい」の保健師さん、子ども家庭支援センターの保健師さん、府中第五中学校の校長先生、訪問看護ステーションの所長さん、またコメンテーターとして日本ヤングケアラー協会とケアラーワークスから元ヤングケアラーが参加しました。ヤングケアラーとのつながり作りについては、例えば学校の役割は「みつけてつなぐ」ことであり、そのために「日頃から子どもの相談しやすい環境づくりを学校や地域と一緒に考える」ことや「生徒が気軽にいろんなことが話せる場所づくり」が大事であること。訪問看護では家族支援もプラスしており、「24時間電話で話を聴きますよ!」と伝えていること等が話されていました。

コメンテーターからは「支える側がつながりあうことが子どもが声をあげやすい環境づくりになるのではないか」「頑張りを認めてくれる大人がいることが大切」、また「社会の認識が変わることでヤングケアラーも変わっていける」との意見がありました。またパネラーから「機関どうしのつながりや顔の見える関係づくりが必要」、参加者からは「研修などを通し管理職がヤングケアラーについて理解すること、感度をあげていくこと」。「子どもがどのように考え感じているのか、子どもの気持ちをときほぐしながら関係機関につないでいくことが大切」等の意見が出されました。

とても中身の濃い意見交換と気づきの時間となりました。

交流カフェ

イベント参加者や当事者同士が交流できる場としてカフェを設置しました。ゆっくりトーク、アロマハンドマッサージ、肩もみマッサージ等も行いました。

参加者アンケート

イベント全体への感想として「とてもよく練られた工夫されたイベントでした。関係者の熱量が伝わってきました」「『こころが動く』というキーワードはとても印象に残りました。それはきっと周囲の支援者が無理やり動かすものではなく、そのような環境を作っていくことが大事なのかなと感じました」「会の最後が交流会のようになりましたが、すごく良かったです。様々な立場の方とつながる機会になりますし、支援の輪も拡がると思います」「今後も継続して開催を望みます」といった回答が寄せられました。