【市民活動専門講座5】「これだけは知っておきたい!NPOのコンプライアンスとハラスメント」報告

コンプライアンスやハラスメントへの知識と理解を深め、活動で発生するコミュニケーションのやりづらさを解消し、信頼されるNPO活動をめざすための講座を開催しました。

これだけは知っておきたい!NPOのコンプライアンスとハラスメント

今回の専門講座は、信頼されるNPO活動をめざすため、コンプライアンスとハラスメントについて学びました。

そもそも、コンプライアンスって何?

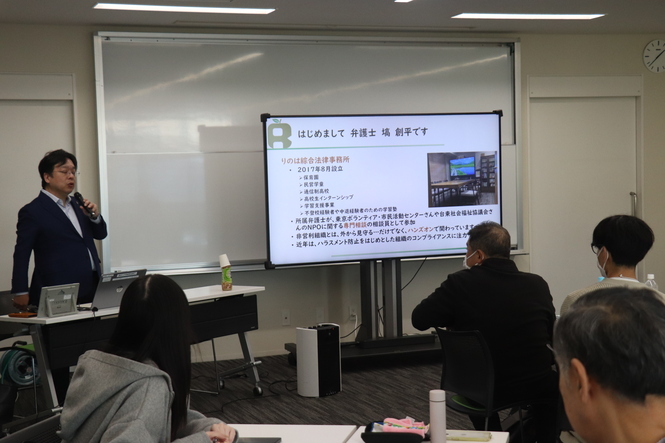

講師は、りのは綜合法律事務所の弁護士、塙創平さん。所属弁護士が東京ボランティア・市民活動センターや台東社会福祉協議会等のNPOに関する専門相談の相談員として参加したり、非営利組織の外からの見守りだけではなく中に入り、一緒にやっていくことを行っていくことを大切にされている方です。

まず、「そもそもコンプライアンスとは何?」という問いから講義がはじまりました。「コンプライアンスとは法令等遵守すること。」「法令とは、常識の最大公約数を明文化したもの。」で法令を守ることが、最低限の出発点とのこと。「法令」のみではなく「法令等」とは、対象となるものは法令のみに限らず、法令、定款、定款下位規定、その他の社会規範も含むということをはじめに学びました。

なぜ、法令等を遵守するのか

「赤信号みんなで渡れば怖くない」というフレーズが流行ったことがありました。コンプライアンスでは通用しません。活動継続のリスクになるため、法令遵守をすることが何よりも優先されるとの認識を持つことが必要です。団体のミッション・ビジョンは短期間で実現できるものではなく、コンプライアンスにつまずいて、ビジョン・ミッションが実現できなくなるのは大きな損失となります。コンプライアンスをしばりと捉えるのではなく、「コミュニケーションとしての手段と考えて対応しましょう」との講師の言葉が、印象的でした。

ハラスメントは絶対だめ

ハラスメントとは何でしょう。いやがらせのことです。他人の権利を侵害するいやがらせは、不法行為となります。「労働者の就業環境が害される」場合、ハラスメントに該当します。組織のコンプライアンスの見地から、ハラスメントをしない、させないことが重要です。

具体的ケースで学ぶ

具体的なケースを例に、グループで話し合い全体で共有しました。その際、「大事なのは想像力(妄想力)」。「だろう」運転は×、「かもしれない」運転は〇。

それぞれのケースについて、下記の点について話し合い、気付きを共有しました。

・このケースの場合、何が最も気になったか?

・このケースの場合、最悪の状態は何か?

・最悪の状態を回避するために、いつまでに、何をする?

・このケースの報告を受け、担当者の対応の良かったところ、悪かったところはどこと考えるか?

ハラスメントは、活動継続のリスクとなる

ハラスメントの相談があった時、一番注意すべきポイントは、

(1)最悪の状態を考えてスピーディーに対応すること。

(2)聴き取り調査は、被害者の話を前提に動くこと。

その他の注意ポイントは、「立場がかわると見えるファクト(事実)が変わる」「自分の感覚と他人の感覚の違い」「過去の経験に拠って話すことの危険性」「ファクトベースで話すということ 事実(fact)に基づいて(base)話すこと意味する考え方。」

ハラスメントは、活動継続のリスクとなり、活動の受益者たちの力になれなくなるため、絶対ダメということ。

受講者感想

「コンプライアンスがしばりではなく、コミュニケーションとしての手段という軸がとてもよかった。」「ワークでのグループメンバーとのやり取りなど、自身にない考えも得ることができ、非常に良かった。もう少し時間があって、他のケースについても検討できたら良かったが、満足。」「もう少し長い時間の講座だったらと思いました。グループ内でもっと言葉にして深め合う時間があったらと思ったからです。」「実例を交えてお話いただいたことで、想像しやすく、吸収もしやすかったため。」等、理論だけではなく、具体的事例を参加者同士で、それぞれの意見を共有することで、ハラスメントについての考え方を深め合い、学びとできたことが感想として挙げられました。

コンプライアンスは、コミュニケーションとしてどこまで考えられるかが問題であり、ハラスメントは、個人と個人の問題ではないということ。ハラスメントをしない・させないことを雇用契約等でしっかりと謳うことも必要。あらゆる場面で、コンプライアンスとハラスメントについて、考えていくことが大切であると認識をあたらにした講座でした。