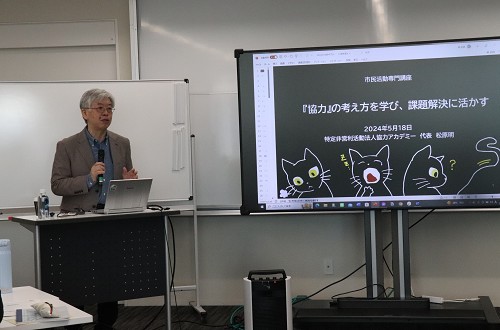

【市民活動専門講座1】『協力』の考え方を学び、 課題解決に活かす 開催レポート

2024年5月18日に開催された市民活動専門講座「『協力』の考え方を学び、課題解決に活かす」は、多様な価値観や利害を持つ人々が協力するための具体的な技術を学ぶ機会となりました。

地域問題解決のための多者連携の重要性と、その実現方法とは

本講座は、特定非営利活動法人協力アカデミーの代表理事、松原明氏を講師にとしてお招きし、地域問題解決のための多者連携の重要性と、その実現方法を中心に講義が進められました。

なぜ多者連携が必要か。その社会的背景

現代の地域社会は、少子高齢化、人口減少、働き手の不足、災害への備え、商店街の衰退など数多くの課題に直面しています。これらの課題は一つの団体や行政だけでは解決できず、多様な主体が連携して取り組む必要があります。

松原氏は、これまでの社会課題解決の手法を三つの時代区分に分け、現在は「多者連携」が必要とされる時代に入っていると説明しました。

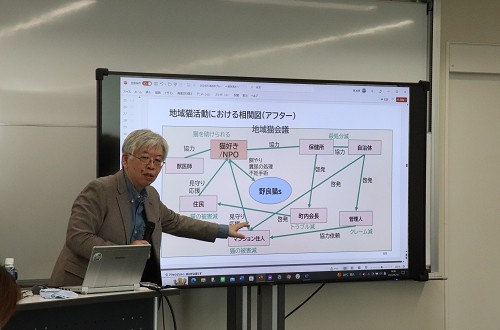

具体的事例:地域猫活動

講座の中で紹介された具体的事例として「地域猫活動」があります。野良猫による地域トラブルを解決するために、住民、NPOネコ好き、町内会長、自治体、保健所などが協力して行う活動です。この活動では、それぞれの関係者が異なる利益(相利)を得ることで、持続可能な協力関係を築いています。例えば、猫好きな人々は猫の保護に満足し、住民は野良猫による被害が減少し、自治体は殺処分が減ることで動物愛護の観点からも評価が高まるなど、各々が異なる目的を持ちながらも協力している事例です。

実現方法のためのテクノロジー:相利評価表

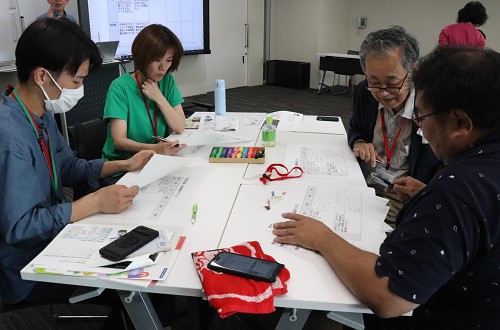

松原氏が提唱する「協力のテクノロジー」は、協力関係を構築するための具体的な技法です。その中心となるのが「相利評価表」です。これは、関係者の問題、目的、目標・活動、役割、相利を整理し、相互に利益を得られるように計画を立てるためのフレームワークです。

このフレームワークを用いることで、多様な価値観や利害を持つ人々が協力しやすくなります。参加者は実際に「相利評価法」ワークシートを活用した、グループワークを通して相利評価作成の難しさや、活用の可能性を体験しました。

今回の講座は、地域社会の多様な課題を解決するためには、多者連携が不可欠であり、そのための具体的な技術を学ぶ貴重な機会となりました。特に、「相利評価表」を用いた協力関係の構築方法は、多くの参加者にとって新たな視点を提供するものでした。

講座を終えて参加者からは、「個別の対話も含む丁寧なセミナーでした!」いった感想や、「相利の開発という言葉に出会えて、とても良いセミナーでした。フレームワークになっているので、訓練することで、自分にも身につけばと思います。」といった感想を頂きました。

松原氏の著書「協力のテクノロジー」は、さらに深く学びたい方にとって必読の一冊です。ぜひ、地域問題解決の一助として手に取ってみてください。5階情報・雑誌コーナーにも設置しています。

「協力のテクノロジー」松原明・大社充共著

興味のある方は、協力アカデミーのオンラインスクールでも、さらに詳しい内容を学ぶことができます!