5/21 市民活動専門講座Vol.1「これからの市民活動に必要な考え方と連携のポイント~協働のテクノロジーの使い方~」

コロナ禍で少なからず影響を受けている市民活動。これからの時代に地域社会で活動するための考え方と他団体と連携し活動マネジメントについて学びました。

これからの市民活動は、協働して「相互利益」を得ること

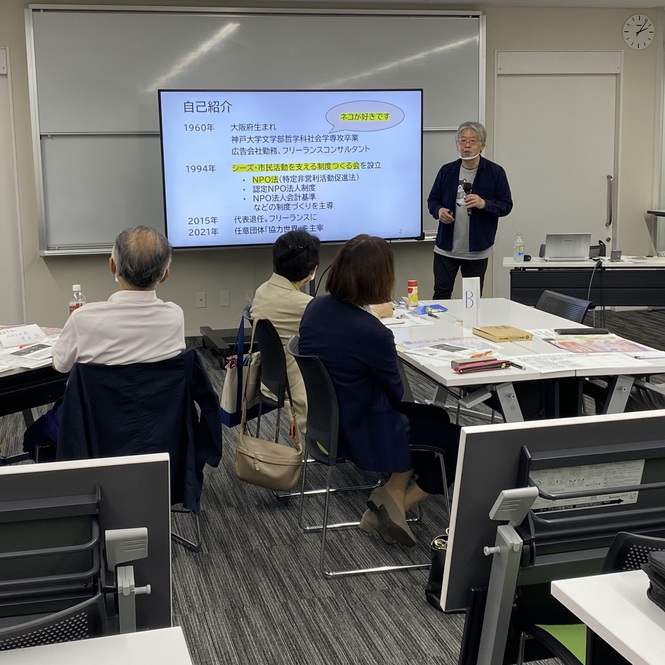

講師:松原明 氏(協力世界 代表)

Profile

広告制作会社、事業開発コンサルタント等を経て、1994 年、NPO 法立法を推進するシーズ・市民活動を支える制度をつくる会を創設。NPO法、認定NPO法人制度、NPO 法人会計基準、寄付税制拡充などの制度創設・改正を推進。また、多くの自治体の NPOとの協働制度創設にも携わる。日本ファンドレイジング協会、東日本大震災支援全国ネットワークなどの創設にも携わった。協力のテクノロジーの開発普及を行う「協力世界」を主宰。

NPO(市民活動団体)は、世界をよりよく変えられる!

NPO(市民活動団体)には社会を変える力があります。NPOによる社会の変え方は、国(統治)や企業(交換原理)と違い、共有する目的実現のために力を出し合う「協力を生み、育て、拡大していくための仕組み」です。

人々の価値観や利害が多様化する現代において変化を実現するためには、各々の異なりを大切にしながら協力を生み、育てるためのスキルが大切で、これを「協力のテクノロジー」と松原さんは名付け、参加者はその考え方を学びました。

その後、「地域猫」の事例を用いて、それぞれの立場の違いとそれぞれの問題点、活動により得られるものを可視化して「相互利益」を生み出す手法を共有しました。

ワークショップで疑似体験

参加者の市民活動団体にはそれぞれのミッション、課題があるので、今行っている活動を共有して、全ての団体にとって相利を生む活動を考えるワークショップを行いました。

活動は多岐にわたり、当初は同時に一緒の活動はできないように思えたけれど、話し合いをするうちに、お互いに刺激され、視点が増えて、どんどんイメージが広がっていく様子でした。

最後に3グループからの発表があり、参加者の皆さんがなるほどという表情であったことが印象的でした。

参加者からは「新しい視点を学べました」「ワークが充実していて楽しかったです。“協力”とは・・・なるほどと思いました」「『相利』の考え方を理解した」「内容ならびに目標が明確でした。また、ワークショップ(参加型)によって交流を楽しめました」などの感想をいただいています。

ぜひ、自団体に帰ってから、協働したいと思う団体さんと、同様にワークショップを行って、得たものを現場で生かしていただけたらと思います。

終了【5/21開催】これからの市民活動に必要な考え方と連携のポイント ~協力のテクノロジーの使い方~

アフターコロナの時代を見据えて、市民活動団体として地域社会のニーズに応え、他団体と連携し生き生きと活動していくための考え方とそのポイントを座学とワークで学びました。