プラッツ情報紙kokoiko第28号2024.4.1

「今の子どもたち」が大人になったとき。

このまちは、この社会は、どんなふうになっているのでしょうか。

未来をつくる子どもたち。

その子どもたちを育むのは、「今の大人たち」すべてです。

誰もがその人なりのやり方で、次の世代の育成に関わっていくことが大切。

さまざまな事情で、親元で暮らせない子どもたち。

その支援も、社会で取り組まなくてはならないことのひとつです。

まちで出会う子どもたちや、いろいろなかたちの親子に向ける眼差しも、

社会での子育てにおけるだいじな要素なのです。

どんな状況であっても、大人も子どももひとりぼっちじゃない。

そんなメッセージが、みんなに届きますように。

あなたの眼差しも、 ひとつの子育て

「知る」から生まれる 未来への支援ー里親支援の現場からー

知っているようで知らない、「里親」のこと。フォスタリング機関として里親制度の普及啓発に携わる青木さんにお話をうかがいました。

青木 貴志さん

多摩児童相談所フォスタリング機関二葉学園(通称「たまふぉす」)

区市町村連携コーディネーター

児童養護施設にて長年にわたり社会的養護に関わったのち、現職では主に里親制度の普及啓発や里親のリクルートなどに携わる。

ー児童養護施設で子どもたちと関わってきた青木さんは、どうしてフォスタリング機関で里親支援に深く関わろうと思ったのでしょうか。

前職の児童養護施設でも一時期、里親支援に関わる仕事をしていたことがありました。そこで実際に里親さんやお子さんと接して感じたのが、「里親しかいない」という課題。里親制度には家庭的な生活の中で個別の対応ができるという強みがあります。でもその一方で施設のように身近に複数の職員や専門家がいるわけではないため、養育の不安や困りごとを相談できる場が少なく、里親家庭だけで抱えなくてはならない事が多いように感じられました。子ども側も同じように、例えば里親さんに直接話しづらいことがあってもそれを伝える相手が近くにいない、ということがあるだろうなと。そういったことに里親制度の課題があると感じ、里親家庭への支援をもっと手厚くしたいという思いをずっと持っていました。そこへ図らずも東京都が初めて民間のフォスタリング機関事業を導入することになり、「これまでの経験を活かして里親家庭により身近な支援やサービスを提供できるのでは」と考え、転職をして今に至ります。

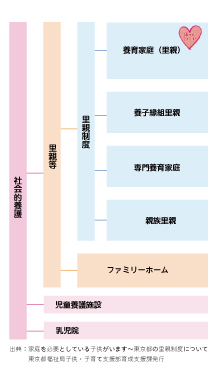

「里親」というと養子縁組をイメージされる方が多いと思いますが、実際には東京都では5つの種類があります(図 参照)。フォスタリング機関は、色々な機関や方々と協力して、制度の普及啓発と里親家庭への支援を担う機関です。里親登録した家庭への研修から、登録家庭とお子さんのマッチング、受託後の研修や日々の養育相談、自立支援や里親家庭を巣立った後のケアまで、包括的な支援に取り組んでいます。

ー多くの人にとって「里親になる」というのはハードルが高いことではないかと思ってしまうのですが、 何か別のかたちで貢献できることはありますか?

「直接何ができる」ということも大事ですが、まず正しく知ってもらうことがとても大事だと思っています。特に日本は“家”であるとか「子育ては親がするもの」という考え方が強い傾向にあるようで、「実の親に育てられていない子ども」ということに偏見を持たれたり、「親なら知っていて当たり前」という状況に里親の方が肩身の狭い思いをすることもあるそうです。里親の皆さんが言うのは、「里親家庭も多様化の中の家庭の種類、生活スタイルのひとつと捉えてほしい」ということ。「里親なんです」と引け目なく伝えられる世の中になるといいなと思いますし、そのためにも社会の中で里親制度が正しく知られることは大切ですね。

あとは、里親制度について知った人が「こういうことがあるんだよ」と誰かに話をしてもらうだけでも、普及啓発として大きな意味をもつと思います。今すぐ登録につながらなくても、ひとりでも多くの人に情報が届くことで、いつか里親になってくれる方がいるかもしれない。実際、里親制度に関心をもってから30年越しで登録をしてくれた方もいたんですよ。

フォスタリング機関では制度説明会(「たまふぉすCAFE」)や里親の体験発表会、また大学の講義などでお話をしています。今日ここに参加してくれた人の中から将来の里親さんが生まれてきてもらえたら。そんな思いで日々、普及啓発に携わっています。「今、里親制度を知ってもらう」というのがすごく大事だと感じますね。

社会的養護が必要な子どもたちが地域の中で育っていくためには、 どのようなことが大切だと考えますか?

社会的養護の子は、その子が自ら選んでそこにいるわけではありません。親元を離れ、大人が決めていくままにある子は施設へ、ある子は里親の元へ、ということになってしまう。不安を持ちやすいとは思うし、本人のせいではなく生まれ育つ中で本来身につけるべきものを身につけてられていないために出てしまう行動というのもあります。事情を知った上で「この子はそうなんだな」と理解してもらいたいなと思います。「かわいそう」ということではなく、適切な配慮は必要だと思いますね。

僕らだけでは到底、里親家庭への支援を全て完結させることは難しいです。もちろん行政だけでも難しい。そう考えると、地域住民のみなさんが里親制度を理解して、見守ったり必要があれば声をかけるといったことがとても大事ではないかと思います。

身近な人たちが自分たちを知った上で受け入れてくれている。

適切に関わってくれる。そのことが里親家庭や社会的養護の子どもにとって、「安心」という支援になるのではないでしょうか。

取材・文:伊藤薫(市民ライター)

東京都里親制度普及啓発キャラクター

「さとぺん・ファミリー」

ー社会的養護ー

保護者のない児童や保護者に監護させることが適当でない児童を、公的責任で社会的に養育・保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うこと。

「こどもの最善の利益のために」と「社会全体でこどもを育む」を理念とする。

対象事業は約4万2千人(令和5年4月時点)。

出典:こども家庭庁ホームページ

上下関係のないつながりを ー児童養護施設での経験を活かしてー

阿部 華奈絵さん

社会的養護退所後ガイドブック作成委員会「ゆでたまご」代表。

まちの不便屋。

情報提供から場づくりへ

自身の経験から、施設を退所すると相談先が限られてしまうと感じていました。退所後の相談先や支援先に関する情報が不足しているなと。

そうした現状を変えていこうと、児童養護施設での暮らしの経験を活かし、施設や里親出身の子どもたちに向けて、それらの情報をまとめたガイドブックを作成しました。しかし、そこである種の限界を感じてしまって。実際にガイドブックを読んだとしても、相談に行くことができるかどうかは全く別の話だ、ということがわかったんです。

まずは気軽に相談できる関係性があることが大切。今は地域がつながる場作りとして、焚き火を通してコミュ二ケーションをするイベントを各地で開催してます。

つながりが人生を動かす

私自身、経済的な理由から進学先をあきらめたり、18歳で就職した会社がいわゆる「ブラック企業」だったりと、苦しい時期を経験しました。

そのときは「とにかく今いる環境を変えよう」と、起業家の勉強会やセミナーに参加して積極的に外の世界とつながろうとしました。その中で、後のガイドブック作成に協力してくださる方との出会いがあるなど、人とのつながりによって私の人生が動き始めたんです。

もっと相談のハードルを下げて

私たちはよく、支援を「する人」、支援を「受ける人」という言い方をしますよね。でもこのように立場がはっきり分かれてしまうと、上下関係が生まれてしまうんです。

支援を受ける人にとって、相談することはとっても勇気がいることなんです。相談し続けると「何かお返しをしなくては」と考えてしまい、苦しんだりする場合もあります。

一方、支援をする人にとっても、「相談」や「支援」と聞くとハードルが高いと感じてしまうのも事実です。そこで、私の友人が「お腹空いたら連絡してね」という言い方をしていて、とても良い伝え方だなと感じました。「何かあったら相談して」とよく言われますが、「何かあってからの相談」はしづらいですよね。それよりも食事中のただの雑談でいいんです。雑談がやがて相談へとつながっていきます。そんな関係性が作れる「場」が、地域全体に根付いたらいいなと思っています。

取材・文:和田 陸人(府中市市民活動センタープラッツインターン生)

焚き火イベントの様子

団体の最新活動情報はこちらをご覧ください。

〜ゆでたまご〜社会的養護退所後ガイドブック作成委員会Facebook

「当たり前」の体験を、みんなに ー児童養護施設の子どもたちとお出かけ体験ー

大島 雅章さん

NPO法人はぐくみ理事長

児童養護施設で暮らす子どもたちの学び・遊びをサポートするさまざまな活動を行っている。

自分のことだけ、見てくれる大人

定年後、児童養護施設で学習支援や野菜づくりのボランティアを始めました。ある時子どもから「一緒に苗を買いに行きたい」と言われたのですが、施設からは個人のボランティアが子どもを外に連れ出すことはできないことになっていると言われました。それではと、それから半年くらいでNPO法人を立ち上げ、施設で暮らしている子どもたちも家庭と同じくいろいろな体験ができるようにお手伝いを始めました。

今は実親との交流が途絶えて外出体験が少なくなった小学生を対象に、子ども一人に大人二人という体制でお出かけする活動に力を入れています。動物園・科学館など興味のあるところを子ども自身が選んで一日過ごし、レストランで昼食をとり、頑張って貯めたおこづかいでおみやげを選ぶ。いつもグループで過ごしている子にとって、二人の大人が自分だけを見てくれるという体験はとても貴重です。家庭では当たり前のことでも、施設では人手不足のため、職員が一人ひとりの子に長時間しっかりと向き合うことは難しいのです。楽しい外出体験が少しでも心のケアになればという想いもあります。

60歳からは社会のために

50代の後半に、福祉・厚生労働分野の調査事業に携わりました。児童相談所を訪ねて児童福祉司にインタビューをした時、急増する相談件数に追われて彼らがとても疲弊していることに驚きました。またその時に初めて、生まれた家庭から離れて児童養護施設や里親家庭で生活する子どもたちのことを知り、ボランティアを始めるきっかけとなりました。

人生を90年とすると、30歳までは自分のため、それから60歳までは家族のため。そして最後の30年は社会のために生きていきたいです。特に60代は体力的にもまだ余裕がありますし、活動を始めるのに最適だと個人的には考えています。「思いっきり自転車に乗りたい」というリクエストで、子どもは自転車、私は走って小金井公園のサイクリングコースを3周したときはヘトヘトになりましたけどね。でもその子の生き生きした表情を見ると、心から嬉しくなります。

取材・文:神名川 佳枝(府中市市民活動センタープラッツ)

児童養護施設の子どもと遊園地へ

美術館のもう一つの入り口、府中乃森珈琲店でアートと出会う

緑に囲まれたテラスで、

クリームソーダ「ラストクォーター(下弦の月)」は

いかがですか?

2020年にオープンした府中乃森珈琲店は、府中市美術館に併設された明るく開放的なガラス張りの喫茶店です。訪れる人々に憩いの場を提供し、テラス席ではペットと共にのんびりとした時間を楽しむことができます。

このカフェの魅力は立地だけに留まらず、アートの世界へと誘うさまざまな仕掛けが満載です。府中市在住の絵本作家・もとやすけいじがデザインしたロゴや、不定期で開催される作家の作品展、地域の市民活動団体によるパフォーマンスなど、アートとの新しい出会いがここにはあります。

また、料理メニューも美術館の企画展示にインスパイアされた季節のオリジナルメニューや自家製のクリームソーダを提供しており、訪れるたびに新しい味わいに出会えます。この季節は春先のテラスにぴったりの、バタフライピーシロップと手作りのレモン糖蜜漬けを楽しめるクリームソーダ「ラストクォーター(下弦の月)」がおすすめです。

都立府中の森公園の桜並木を眺めながら、アートに包まれた特別な時間を過ごせる府中乃森珈琲店。アートが好きな人もそうでない人も、ふらりと立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

府中乃森珈琲店

東京都府中市浅間町1丁目3−3番地

最新情報、営業日はこちら

HP https://fuchunomoricoffee.com/

instagram @ FUCHUNOMORICOFFEE

kokoiko28号アンケート&プレゼント

kokoiko28号のご感想、今後取り上げてほしいテーマについてアンケートにお答えください。ご回答いただいた方の中から抽選で、「カルガモゆうらんせん(佼成出版社)もとやすけいじ作」を1名様、「リスタクシー(佼成出版社)もとやすけいじ作」を1名様、

「ポストカード(漆原さくら作)&府中乃森ブレンド」を2名様にプレゼントいたします。

応募方法

二次元コード、アンケートフォーム(https://bit.ly/35CQkr7)からのご応募、または官製ハガキに感想をお書き添えのうえ、下記宛先までお送りください。

〒183-0023

東京都府中市宮町1-100ル・シーニュ5階

府中市市民活動センター プラッツ kokoiko係

応募締切:2024年4月30日

※当選の発表は商品の発送をもって代えさせていただきます。

kokoiko27号(今までの自分がつくる新しいこれから)にお寄せいただいた「読者の声」を抜粋してご紹介します。

活動について知らなかったので勉強になった。父も定年後の居場所について考えているので、市民活動を進めてみたいと思った。

まだ学生ですが、第二の人生について考えるきっかけをいただきました。

仲田さんのように、今自分にできること・やりたいことを考えて行動選択をする人になりたいです。

昨年長年勤めてきた職場を退職し、セカンドステージではまた新たなことにチャレンジしたいと思っていたところ、この記事に出会い、興味を持ちました。

仲田さんの記事の見出しが素敵ですね!「今まで」の 自分がつくる 新しい「これから」「延長線上」ではない自分へ

刺さります(#^.^#)

吉永さんの「紙には人と人をつなげる力がある」にとても共感します。電子ツールにはない温もりの質感や気持ちのあたたかさが伝わるものだと思います。その「紙」の魅力を沢山の人に伝える場所に行ってみたいと思います。

【編集部より】

読者の声に感想をお寄せいただきありがとうございました。府中にはさまざまな分野で市民活動をされている団体がたくさんあります。是非プラッツに来て、どんな活動があるか聞いてみてください。これからできること、チャレンジしたい活動がみつかるかもしれませんよ。

団体登録しませんか?

団体登録情報はこちらから

※詳細は市民活動ポータルサイト「プラnet」をご覧ください。

プラッツに市民活動団体登録をすると、団体活動スペースの予約利用や印刷室、各種貸出機材の活用、さらにWebやSNS等での情報発信、各種イベントへの出展など、活動を広げるチャンスがたくさんあります。

府中を拠点に、誰もが住みやすい地域や社会のために団体活動を展開している皆さまのご登録、お待ちしています。

プラnet | 府中市市民活動ポータル (fuchu-planet.jp)

添付ファイル

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明に従ってインストールしてください。