応用研修:「『協働=パートナーシップ』の意義と課題」を受講して

こんにちは!インターン7期生の辻 隼人(つじ はやと)です。

今回は、私が初めて受けた応用研修についての感想を皆さんに共有したいと思います。

応用研修とは

そもそも、応用研修とは何だろうという方が大多数だと思うので、軽く説明をします。

プラッツのインターンでは以下の二つが職務内容になっています。

- 窓口対応、企画運営、このインターンレポートの作成等、いわば中学校で実施される職業体験に近いもの。

- プラッツ職員の方が持つ知識やスキルを得る機会である「応用研修」。学校の授業を想像してもらえるとわかりやすいかもしれません。

今回は後者の応用研修について話していきたいと思います。

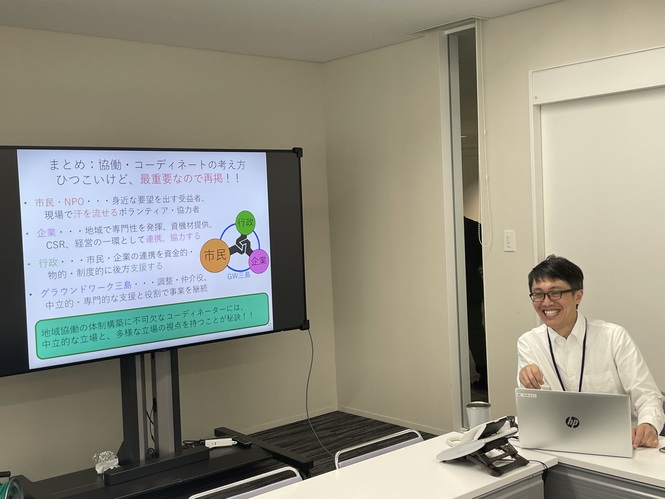

今回受講したのは、「『協働=パートナーシップ』の意義と課題」で、講師はプラッツの館長である林さんです。

林さんは、プラッツの館長としての活動以外に、大学の講師やNPO法人の活動にも携わっていたりと、多くの顔を持った方です。

「協働」とは何だろう

本講義では、林さんが実際に関わっている「NPO法人グラウンドワーク三島」を実例として、「協働」の意義について教えていただきました。

そもそも「協働」とは、それぞれ異なったバックグラウンドや職歴を持つ方々が協力し、地域の問題などの目的を解決することを指します。ここで重要なのは, “それぞれ異なったバックグラウンドや職歴” の部分で、それぞれが得意としている分野をうまく組み合わせることが重要視されています。なぜそこが重要かというと、「協働」は、団体それぞれの得意分野を交差させることで、一団体の活動だけでは見つからなかった、新たな可能性を見つけることを期待しているからです。

地味だけど凄い!? 中間支援組織とは?

そんな「協働」を行うには、乗り越えないといけない壁が存在します。それは、各団体間の連携です。

「協働」は、異なったバックグラウンドを持った多様な団体が密接にかかわることになります。文字だけで見ると安易なものに見えますが、実際は、立場の違いがある中でうまく連携を行うという大きな壁が存在します。つまり、彼らがその壁を越えることが「協働」の成功において重要な要素になります。そこで、「グラウンドワーク三島」が行っている、中間支援組織の役割が大切になってきます。

ネットで中間支援組織を調べると、行政と地域の間に立って、彼らの活動を支援する団体であることがわかります。その通りで、林さんが関わっている「グラウンドワーク三島」では、静岡県の三島市に流れている源兵衛川の環境改善のために、静岡県の三島市で活動をされている地域の企業と、三島市役所を代表する行政、地域の力になりたい市民の三つの立場の足取りを合わせる活動を行っています。

言い換えると、「源兵衛川の環境改善」というゴールの為に、三者と上手く連絡を取りながら「協働」が円滑に行われるように活動することが「グラウンドワーク三島」の役割だということです。

川の水質改善から、まちづくりへ

こうして始まった「グラウンドワーク三島」の活動は、「源兵衛川の環境改善」という当初の目標を達成し、現在は、「三島市のまちづくり」というさらに大きな目標を掲げ活動しています。三島は現在、大学生の旅行先としても人気になっていますが、そういった人気の裏には、「グラウンドワーク三島」による「協働」の働きが、少なからず影響を与えています。

参照:NPO法人グラウンドワーク三島HP掲載写真

世界では、浸透しつつある中間支援組織ですが、日本ではあまり浸透していないイメージがあります。ですが、「協働」が今後盛んになるであろう未来の日本では、中間支援組織の存在が重要になると思います。

なぜなら、皆さんが、初対面の人とお話しすることになった際に、自分と相手の両者を知っている方が仲介してくれたら、うまくコミュニケーションが取れそうだと思いませんか?それは、団体間でもいえることであり、だからこそ、両者の間を取り持って、物事を円滑に進める中間支援組織の存在が大切になっていくといえます。

「協働」を行う団体それぞれの視点・立場を常に持ちつつ、団体間の「協働」の永続化を図るという、世の中の一般的な仕事に当てはまらない、珍しい活動をしている中間支援組織の働きを本研修で学んで、世界には自分が想像したことがないような仕事が、数多く存在しているのだと実感しました。

実際に三島に行ってきました!

追記(5/13)

ゴールデンウィークの長期休暇を使い、実際に三島に行ってきました。

皆さんは三島といえば、何を思い浮かべるでしょうか?

もし、この文章を見ている方が大学生だったら、一択ではないでしょうか?

そうです!三島スカイウォークです!

ゴールデンウィークで交通網が麻痺している中だったので、源兵衛川まで探索することはできませんでしたが、三島の有名観光地である三島スカイウォークに行くことができました。

ここは、静岡県を中心に活動している株式会社フジコーが、観光収益と地域の活性化を目標として建設されたものです。

そのため、ここでも協働が活かされています。

例えば、チケットを買う広場の手前には出店が出ているのですが、名物の三島コロッケを始めとした地元の特産品が数多く並んでいたり、橋を渡った先には、三島の自然を生かしたアスレチック施設があったりします。また、少し離れたところにある駐車場からは、駐車場と三島スカイウォークを結ぶ無料のシャトルバスが出ており、来場者の方が快適に訪れる事が出来るよう工夫されています。

これらは、職歴や異なったバックグラウンドを持つ人たちが協力した結果、成し得たものだと思います。

三島スカイウォークは、大学生がよく行く観光地として有名ですが、三島の人たちが協力し合ったからこそ、ここまでの一大観光地となったのかもしれません。

皆さんも長期休暇の際に、観光地や住んでいる場所で協働が行われているか否か、観察してみると今までと違った発見があるかもしれません。