プラッツ情報紙kokoiko第34号2025.10.1

「ルリユール」という言葉をご存じですか?フランス語で「製本」のことを指します。特に手作業で丁寧におこなわれる、工芸的な製本の技術・工程・職人を意味する言葉です。

17世紀末のフランスでは、印刷業者によって紙に文字が刷られ、書籍商がそれを簡易的に糸で綴じて販売し、購入した人が製本職人のところに持ち込んで製本してもらい、一冊の本が完成していました。

「ルリユール」によって仕上げられるのは、職人の技で生み出される世界でただひとつのオリジナル本なのです。

府中で 20 年近く活動を続ける「創作工芸 ルリユール」の皆さん。月に一度の定例会では製本に関するそれぞれのアイデアや技術を持ち寄り、情報交換をしています。

情熱をもって打ち込めるものがあること、そしてその情熱を分かちあえる仲間がいること。数百年前の異国から伝わる技で、本とともに新しいつながりも綴られてゆきます。

手のひらで織りなす、あたたかなつながり

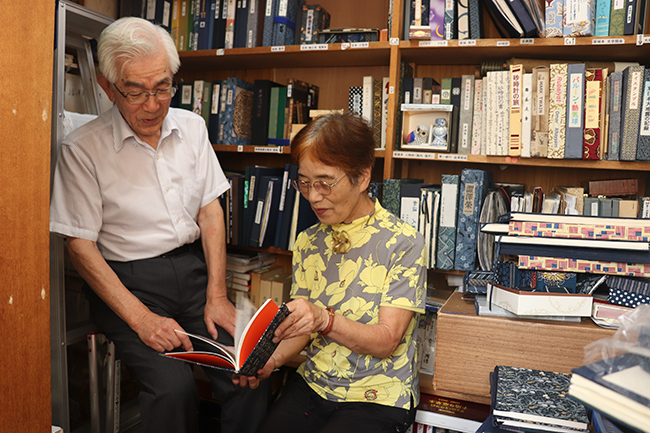

「創作工芸 ルリユール」メンバーの中津井さん(左)と工藤さん(右)。中津井さんのご自宅で、自作の装丁本に囲まれながら。

製本が紡ぐ出会いと喜び

「創作工芸 ルリユール」で活動する工藤民子さんと中津井智彦さん。製本というライフワークを心から楽しむお二人にお話をうかがいました。

この世にただひとつの本

「手づくり本をつくりませんか」定年を迎え時間に余裕ができた頃、ふと目に留まった市報の講座案内に「どういうものかわからないけど、やってみようかな」と心が動いた工藤さん。「最初に『直したい本があったら持ってきてください』と言われて。よくわからないまま家から古い文庫本を持っていって、表紙をつけ替えたんです」。処分しようかと迷うほど傷んでいた本が、美しく整えられた“特別な一冊”に生まれ変わる体験。そのときの嬉しさが工藤さんにとって製本の世界への入り口になりました。「やってみたらもう、すごく面白くて!それから講座で学びながら自分でも色々な作品をつくるようになりました。好みの色や柄を取り入れたり、『この本にはどんな表紙が合うかな』と考えたり。出来あがったものはなんとなく立派に見えて、嬉しくて。『ああ、よかった』という気持ちになりますね」。

製本の材料は主に布や和紙など。「いつか使おうと思ってとっておいたものや、身近にあるものも材料になります。中津井さんは生地から自分で織ったこともありましたよね」そう工藤さんが話すと、「興味のあることは自分でやってみたくなるでしょう?うまくできるかどうかわからないけど、できたときの達成感がある。その到達点がこの本づくり」と笑顔で続ける中津井さん。70代半ばで製本を学び始めた中津井さんがこれまで15年にわたりつくり出してきた作品は、どれもとても独創的です。「自分の好きなように、途中で思いついたアイデアを加えたりして、ときには思いもよらないかたちになるのも面白い。この世にただ一冊の自分だけの本が完成したときの満足感は、心の健康にもとてもプラスになっていると感じますよ」。

手元からひろがる世界

工藤さんと中津井さんが参加している「創作工芸 ルリユール」は月に一度の定例会で集まり、創作活動をしています。「製本はその人によっても、やり方によっても、いくらでも工夫できるし、いくらでも広がっていける。みんなそれぞれですごく面白いんですよね」。そう話す工藤さんは、製本をきっかけに新たな楽しみにも出会えたそうです。「『折帖』という手法を習ったときに、仲間と『このやり方で御朱印帳ができるんじゃない?』という話になって。それから自分たちでつくったご朱印帳を持って、秩父の札所巡りをはじめたんですが、それが楽しくて楽しくて。『今度は鎌倉の方をまわろうか』と話したりしてね」と工藤さん。製本仲間とはじめた新しい活動について楽しそうに教えてくれました。

学んだ製本の技術は、人に喜ばれることもありました。中津井さんは、以前に友人の版画作品を製本して版画帳を仕上げたところ、ご本人から「これは素晴らしい!」と感動されたそう。

工藤さんも知り合いの方が書き上げた自分史を製本してご本人に贈り、とても感激されたそうです。

「そのあとご自身でも工夫して本づくりをはじめたと聞き、こういうふうにも広がるんだなと。製本をやっていてよかった、と思いました」と、当時の嬉しさを振り返っていました。

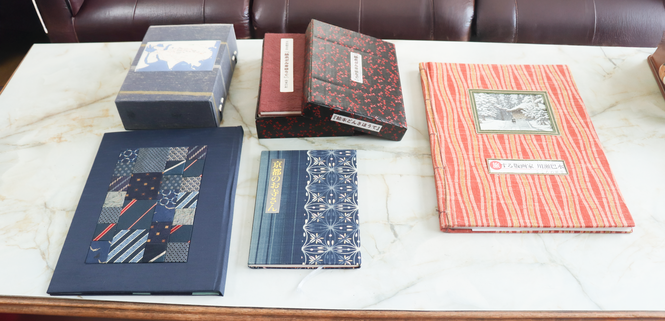

お二人の作品。手前左のモザイクのような表紙は、中津井さんがお勤め時代に愛用していたネクタイの生地でつくられたもの!

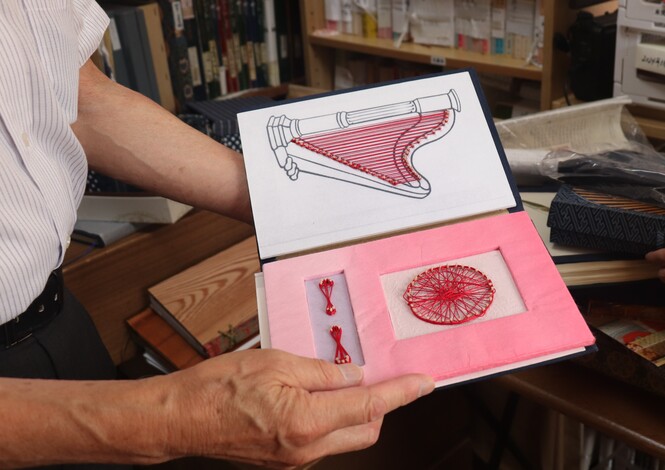

中津井さん作の「糸」をテーマにした本。表紙や中身に凹凸をつけて実物の見本が埋め込まれていて、まるで一冊の博物館のよう。

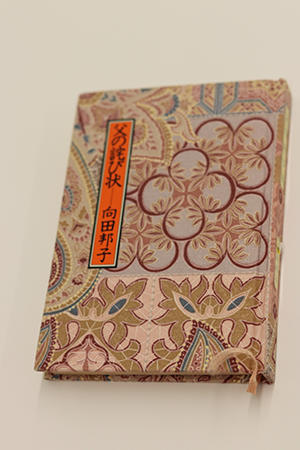

工藤さんが初めてハードカバー製本を体験した本。布地のやさしい手ざわりと温もり、細部まで精密に整えられた美しさが感じられます。

取材を終えて

本づくりを通じて広がった出会いや喜び、仲間とのつながり。工藤さんと中津井さんが語ってくださる製本の世界にすっかり魅了されたと同時に、そこから伝わる人々の心温まる交流や幸せな思いに触れ、人生をより豊かに歩むための手がかりを見つけられた気がします。

「なんとなく迷い込むようにはじめてみたら、こんなに面白い世界を知ってしまった。製本の楽しさを分かち合える仲間と、これからも活動を続けていきたいですね」と工藤さん。自分の心にしたがって踏み出したその先には、人生という物語にまた新しい表紙をつけてくれるような、思いがけない展開が待っているかもしれません。

取材・文:市民ライター 伊藤 薫

創作工芸 ルリユール

ruliure.fuchu@gmail.com

https://fuchu-planet.jp/organizations/259

はじめての「ルリユール」~製本を体験しました!~

月に一度、生涯学習センターに集まる「創作工芸 ルリユール」の皆さん。そこでは各自がその時に作りたいものを、好きな材料を持参して制作しています。装丁は基本的に一人で行う作業。自宅でもできるのに、なぜ道具を持って集まるのでしょうか?

皆さんに訊いてみました。

「以前は講師の先生からいろいろな装丁のやり方を教えていただく講習会として、毎月集まっていました。現在、先生は辞めてしまわれたのですが、生徒である私たちの集まりは続いています。仲間と会って情報交換をして、自分では思いつかないアイデアを知ることで刺激を受けますね。とても大切な時間です」

伺った日は、メンバーの中津井さんが本革を使った装丁の準備をしていました。みんながまわりに集まり、手元をのぞき込みます。「買ってきたままの革の状態では分厚いので、カミソリで削って薄くしているんですよ」と中津井さん。どこで素材を手に入れたか、どんな下準備をするかなど、おしゃべりがはずみます。

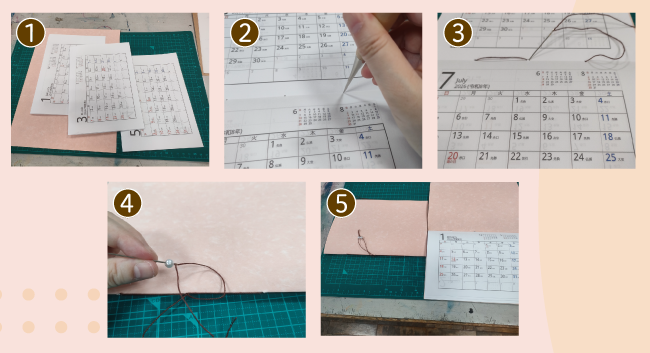

生涯学習センターで開催される「生涯学習フェスティバル」では、初心者でも簡単にできる製本のワークショップを子どもや親子向けに行っているそうです。今回はメンバーの三輪さんに、「三つ目綴じカレンダー」の綴じ方を教えていただきました。

- カレンダーと表紙の紙を用意して、

- 重ねて動かないようにクリップで留めて中央に目打ちで穴をあけ、さらにその穴と端までの中央2か所にも穴をあけます。

- 中央の穴に、外側から内側へ針で糸を通します。そして左の穴から外側へ、次は一番右の穴から内側へ。

- もう一度中央の穴から外側へ糸を通して固結び。

- 飾りをつけてできあがり!

「体験した子どもたちも、できあがると『わぁー!』と歓声をあげますね」と三輪さんが言う通り、ばらばらの紙を綴じて一冊の本ができあがるとなんだか不思議で嬉しい気分です。メンバーの皆さんが取り組んでいる本格的な製本は1ミリ単位で測って仕上げる美しいものですが、まずは手軽に、家にある材料で本づくりの楽しさを味わってみるのはいかがでしょうか?

取材・文:プラッツ 神名川 佳枝

「創作工芸 ルリユール」メンバーの皆さん

"市民ライター いちおし情報” パン屋が街にやって来るー移動販売がつなぐ人と人の輪ー

「毎日お店で丁寧に焼き上げたパン。けれど、夕方になるとどうしても売れ残ってしまうことがあります。待っているだけではお客様は来てくれないんですよね。」そう話してくれたのは、朝日町にあるパン屋「ブーランジェリーテール・ヴィヴァン」の店主・荻原さん。今回は、彼が市内で展開している『移動販売』についてお話を伺いました。

「お店で焼いたパンをそのまま捨ててしまうのは忍びなくて。だったら自分たちで外へ出て行こうと思ったんです。パンのことも、お店のことも、もっと多くの人に知ってもらえたら嬉しいなと思って。最初は手探りで始めた移動販売でしたが、実際にやってみると、お店を知っていて来てくださる方が多くてびっくりしました。」

と荻原さんは笑顔で話します。

「以前はよくお店まで買いに行っていたんだけど、今は足腰が弱くなってしまって…。来てくれて本当に嬉しい」と話してくれた年配のお客様もいたそうです。そうした声からも移動販売の必要性を実感したといいます。

また、荻原さんは地域との距離感も大切にしているそうです。

「お店では『いらっしゃいませ』と言いますが、移動販売では『こんにちは』と声をかけるようにしています。こちらが地域にお邪魔しているという気持ちがあるので、できるだけ自然なあいさつをするように心がけています。」

実際に現場に足を運んでみると、その言葉の通り、売る側と買う側という関係を超えて、街の中に自然に溶け込んでいる様子がうかがえました。楽しそうに会話を交わす姿も多く見られます。

パンを買いにいらした方からはこんな声も聞こえてきました。

「犬の散歩で通りがかったので、立ち寄りました。今日はお金を持っていないので、来週また来ますねって伝えました。」

「子どもの小学校時代のママ友にばったり会えて、懐かしくて話し込んでしまいました。」しばらくその場にいると、移動販売は地域の小さな“交流の場”になっているように感じられました。

こうしたつながりが少しずつ広がっていくことに、荻原さんは何よりの喜びを感じていると話します。「もちろんパンを売ることは大切です。でも、それ以上に、人と出会って、つながって、また誰かに伝わっていく。その広がりを感じられるのが一番うれしいですね。買いに来てくださった方同士が楽しそうに話しているのを見ると、“ああ、来てよかったな”って思います。」

週に一度パン屋が街にやって来る。パンと一緒に運ばれてくるのは、地域の人たちの声とつながりの輪なのかもしれません。

取材・文:市民ライター 駒ヶ嶺 久美

ブーランジェリー テール・ヴィヴァン 朝日町店

府中市朝日町2-31-1

042-330-1500

団体登録しませんか?

団体登録情報はこちらから

※詳細は市民活動ポータルサイト「プラnet」をご覧ください。

プラッツに市民活動団体登録をすると、団体活動スペースの予約利用や印刷室、各種貸出機材の活用、さらにWebやSNS等での情報発信、各種イベントへの出展など、活動を広げるチャンスがたくさんあります。

府中を拠点に、誰もが住みやすい地域や社会のために団体活動を展開している皆さまのご登録、お待ちしています。

プラnet | 府中市市民活動ポータル (fuchu-planet.jp)

添付ファイル

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明に従ってインストールしてください。