プラッツ情報紙kokoiko第32号2025.4.1

古いフィルムに映し出される何気ない日常は、家族にとって特別な時間の、そして地域にとって大切な歴史の記録。フィルムアーカイブの活動に取り組む市民活動団体「むさし府中アルキヴィオ」を取材しました。

わたしの記憶が、まちの記録に

週末の夜の小さな上映会。雨戸を閉めて蛍光灯を消すと準備完了です。

並べた座布団に寝っ転がると、たたみの青い匂いとともに映写機の音が聞こえてきます。

………カタカタカタカタ………

ふすまに映し出されるのは、家族で行ったスーパーマーケットの屋上遊園地。

ゆっくり回るメリーゴーランド、ミルクキャラメルとジュースのおやつ、フェンスから見下ろす町並み。楽しかったこと、美味しかったものを思い出すたび、暗がりでとりとめのないおしゃべりがはずみます。

*

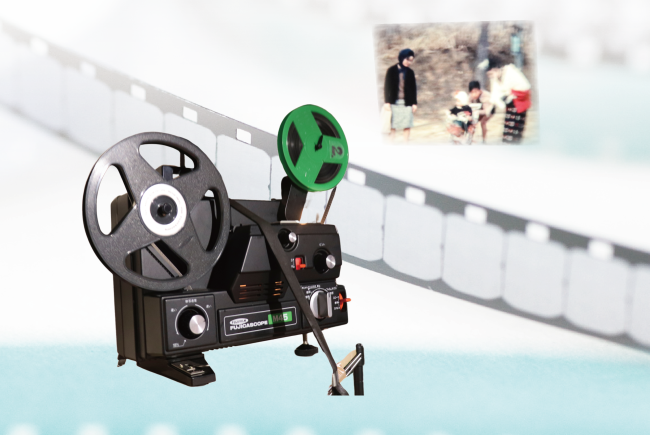

1960年代、一般家庭でも8ミリフィルムが普及し始めました。家族の記念日や子どもの成長を自分たちで撮影し、好きなときに家の中で見ることができるようになったのです。

しかし時はめぐって令和の今、その頃に撮影されたフィルムは、経年劣化で傷み処分されることも多くなっています。古いフィルムに映し出される何気ない日常は、家族にとって特別な時間の、そして地域にとって大切な歴史の記録。フィルムアーカイブの活動に取り組む市民活動団体「むさし府中アルキヴィオ」を取材しました。

フィルムと語る、思い出と歴史

「むさし府中アルキヴィオ」代表・馬渕愛さん

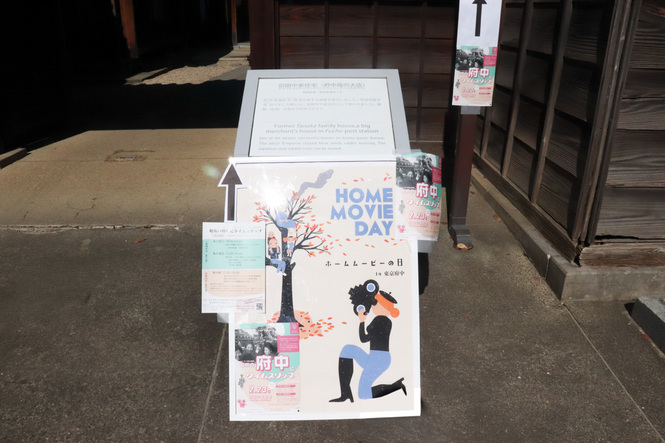

ロウバイが木の芽風に揺れる府中市郷土の森博物館・旧田中家住宅の和室で、「ホームムービーの日上映会」が開催されました。主催するのは、古いフィルムや写真の収集・保存活動を行っている市民活動団体「むさし府中アルキヴィオ」です。

思い出を集めて、記録を作る

「ホームムービーの日上映会」は家庭で眠っていた8ミリフィルムを提供してもらい、それをみんなで鑑賞するイベントです。音声の無いサイレントフィルムがほとんどで、上映中はフィルム提供者がその場で当時の思い出を話します。

今回は、提供者が幼かった55年ほど前に親が撮影したというフィルムが上映されました。カタカタと音がしそうな手押し車を押しながらよちよち歩く子ども、それを見守りながら歩調を合わせる二十代の母親、撮影者になることが多くあまり映像の中に登場しない父親。映っているもの・いないもの、その両方が思い出と結びつき生きた言葉で語られるとき、見ている私たちの記憶の宝箱からも、たくさんの想いがあふれてきます。

「団体名の“アルキヴィオ”は、イタリア語でアーカイブのことです。府中を“あるき”ながらフィルムや写真を探して話を聞く、そんな私たちの姿を反映して名付けました」と話すのは代表の馬渕さん。「アーカイブについて勉強する中で、“アーカイブとは個人の暮らしの記録の積み重ねである”……という言葉に出会い、深く印象に残っています。ひとつひとつは小さく、個人的な思い出かもしれませんが、それらを積み重ねることでその時代のその地域に生きていた人々の息づかいがよみがえります。それを次世代の人が見たときに、自分たちのルーツを知り、このまちがどのように形作られていたのか考える材料になるわけです」

フィルムを残すということ

8ミリフィルムや写真をデジタル化しても、もとのフィルムやネガを保存することは大切だと馬渕さんは話します。

「デジタルよりもフィルムのほうが、保存に対する信頼性は現時点で高いと言われています。デジタルデータは原理的には劣化しませんが、保存媒体や読み取りソフトなどがどれくらいもつのかは不確定ですから。ちょっとでもどこかが壊れたり、フォーマットが変わったりすると全部見られなくなります。

フィルムは映写機がなくても広げてすかせば見えます。物理的に、情報がここにあるのです。

家庭で保存するには冷蔵庫の中がよいそうです。湿度が低く、毎日開けるので空気の循環がありますし。でもやはり家庭での保存は限界がありますよね。だから私たちの活動のひとつとして、集めたフィルムを保存庫できちんと管理し次世代へ伝える、ということもしていきたいです」

「あの日」がよみがえるとき

馬渕さんがこの活動を始めたのは、東北でのフィルム上映会を見に行ったことがきっかけだったそう。

「古い木造のおそばやさんの2階で、みんなで座布団に座って映写機の音を聞きながら映像を見たんです。地元のおじさんが『今映ったのがそこの駅、ほらこの人は〇〇さんのじいちゃん』と説明して、見ている人たちもワイワイと、これはだれだれじゃないかとか自由に発言して。そのあたたかくて懐かしい場の空気に感動しました。府中でもできるのじゃないかと思いましたが、その頃は知り合いもおらずなかなか実現しませんでした。その後、子どもが生まれて地元に友達も増えていき、みんなに協力してもらいながらやっと始めることができました。

私はもともと映画が好きで、今はドキュメンタリー映画を上映する仕事をしています。綿密に作りこんだドキュメンタリー作品と違い、ホームムービーはアマチュアが撮影し、撮ったあとも編集しないものがほとんど。観る人を感動させようとか、“作品”に仕上げたいとか思っていない、てらいのない素直な映像です。それが、さまざまな映像を観る中で、私の心に新鮮な響きをもたらしたのかもしれませんね。

ホームムービー上映会はいろんな場所で開催しています。駅前広場やお寺、卸売センターなど、場所ごとに見てくれる人は違うので。2024年から、梅まつりの時期には郷土の森博物館の旧田中家住宅で開催させていただいています。古い和室で映写機の音を聞きながら映像を見る、そんな空間ごと楽しんでいただきたいです。昭和の世界へタイムスリップするような、ね」

取材・文:市民活動センター プラッツ 神名川佳枝

8ミリフィルムや古い写真をお持ちの方は、ぜひご連絡ください!

mfa@acf-tokyo.com

「むさし府中アルキヴィオ」ホームページ

府中の謎をフィルムから探る

古い映像の中には旧甲州街道や市内の駅が写りこんでいたり、またくらやみまつりや冠婚葬祭の様子が残っていたりと、郷土資料として貴重なものも多くあります。上映中、郷土の森博物館の学芸員による民俗学的な視点からの話もありました。

……新宿、東八王子(現在の京王八王子)間で鉄道が開通した1925年から1928年5月まで、全区間での直通運転はされておらず、府中駅で乗り換える必要がありました。1927年までは府中駅を境に鉄道会社も異なっており、京王電車(新宿~府中)、玉南鉄道(府中~東八王子)それぞれに「府中駅」があったのです。これら二つはケヤキ並木の東側・西側に分かれて建っていたのではないかという都市伝説が最近までささやかれていました。どちらか一方の側に

二つともあるとすれば、大國魂神社の参道を線路が横切ることになってしまうからです。

しかし、府中駅が一つに統合されて間もない1928年元旦に高幡詣へ行くところを映したフィルムが見つかり、府中から西の八王子方面へ向かう旧玉南鉄道の府中駅ホームもケヤキ並木の東側にあったことが確認されました。東西に分かれて駅があったという説は否定されたのです。

解明されていない地域の謎を解くカギは、フィルムの中にもひそんでいます。

フィルムの原理を知る 「画がうごくおもちゃをつくろう!ワークショップ」レポート

2024年12月、「むさし府中アルキヴィオ」主催の「画がうごくおもちゃをつくろう!ワークショップ」に参加してきました。

会場に入ると、想像力を刺激する数々のアイテムが所狭しと置かれていて、机の上にはこれから作る「ゾートロープ」の製作キットと、色とりどりのペンが用意されていました。「ゾートロープ」とは回転のぞき絵と呼ばれるアニメーションの原点ともいえるおもちゃなのだとか。本体を組み立てたら、その内側に入れる白い帯に12個の絵を描きます。何を描こう?生き物を描くのは難しそうだなあ、などとしばらく考えて、カラフルな花を描くことにしました。1枚ずつ花びらが増えていって、減っていくように。花びらの色を1枚ずつ変えて描いてみました。

木が成長する絵、鳥が飛ぶ絵、顔の表情が変わっていく絵などなど、参加者それぞれの想像力豊かな絵が描きあがりました。本体の内側に入れてくるくる回しスリットから覗くと、画が動き出します。回転速度によって早く動いたり遅くなったり。「おーー!おもしろい!」と歓声が上がりました。

ワークショップ後半は、8ミリフィルムを映写機で投影し、映像が見える仕組みを教えていただきました。映写機にフィルムをセットして動かすと、光が当たりレンズを通して画が映し出されます。そのまま映しただけでは、人は映像を認識できないそうです。映写機には光とフィルムの間に高速に動く羽があって、フィルム1コマにつき2回光を遮断しています。この遮断によって人の目はフィルムの画像が動いているように見えるのだそうです。スリットを覗くと画が動いて見える「ゾートロープ」と同じ仕組みです。これが「ゾートロープ」がアニメーションの原点といわれる所以です。

最後に16ミリフィルムの上映会が行われ、ワークショップは終了。

今や映像は簡単に撮影したり観たりできる時代ですが、その原点と進化の歴史の一端に触れ、知的刺激に満ちた時間となりました。

取材・文:市民ライター 駒ヶ嶺 久美

ゾートロープ:等間隔に12本の細長いスリットが入った円筒に、円形の底板をつけ、真ん中にビー玉を固定して作成する。ビー玉を軸に円筒を回転させ、内側の絵をスリットから覗き見ると画が動いて見える。

※このワークショップは「THE ART FUCHU 2024-暮らしと表現の芸術祭-」の一環として開催されました。

市民ライター いちおし情報 ”ぬくもりのある、私の居場所 〜絵本カフェ「ほっと」〜”

どれにしようかな…。

絵本は子どもの年齢に応じて並べられています。

いつもの道を少し外れた先に見つけた、絵本カフェ「ほっと」。ここは、長年保育士をされていた室伏さんのおうちです。同僚だった宮前さんと一緒にカフェを営んでいます。

「保育士時代にお迎えにかけつけた親御さんたちに会うたびに、ちょっとお茶でも飲んでおしゃべりして、ほっと一息つかせてあげたいと思っていた」という室伏さんと、「小さい子どもからお年寄りまで安心して寄れる場所を作りたかった」と話す宮前さん。ふたりの思いが重なって「ほっと」のアイデアが生まれました。最初は公民館などで、みんなで楽しむおはなし会を10年ほど続けていました。室伏さんのご両親の逝去やお子さんの独立などで使わなくなったリビングを改装し、今に至ります。

ソファとダイニングテーブルが置かれた室内にはたくさんの絵本が並び、中には室伏さんのお母様の愛読書もありました。窓際には手作りの工作が飾られていて、居心地のよい空間が広がっています。

「よい絵本との出会いは一生の宝物」と信じているおふたりは、季節によって本を入れ替え、毎月紹介する本を選ぶのに、本屋さんや図書館に何度も足を運び、書評や講演会に参加して情報集めを繰り返し、いろんな本に出会ってほしいと工夫しているそうです。私も幼い時から大好きな絵本に久しぶりに会えて、その頃の感情を思い出しながら束の間、時間を忘れて読んでしまいました。それはまるで小さい頃の私に再会したような不思議でいとおしい瞬間でした。

手作りのおいしいむしパンケーキと紅茶をいただきながらお話を伺っていると、小さなお客様、1歳のレイちゃんがお母さんと一緒にやってきました。生まれて間もない頃から通っているレイちゃんは「ほっと」のお客様のあいだでも人気者。お母さんは「何か心配なことがあっても、ここに来れば『大丈夫よ』って言ってもらえて安心する。“自分はひとりじゃない”と感じられてありがたいです」と話していました。

「親子だけではなく、おひとりだったり、ご夫婦、介護をされている方、通院帰りの方、いろんな人が来て思い思いに過ごして笑顔になって、つながって。お金に代えられないものをたくさんいただいています。ようやく理想のかたちになってきたかな。これからも続けられる限りは続けていきたいですね」とおふたりは語ります。

初めて来た場所なのに、まるで子どもの頃から知っているおうちに来たような懐かしい感覚になり、すっかりくつろいで過ごしました。カフェを後にする時には「いってらっしゃい、いつでも帰ってきていいよ」と、そっと背中を押されたような、そんなあたたかな気持ちになりました。

柔らかな光を浴びた室内。きっとお気に入りの場所が見つかるはず。

手前は子ども向けのスペース。奥は大人向けのテーブル席。

窓際のカウンター席はひとりで静かに過ごしたい時に。

初夏にはバラの花も窓から見えます。

【絵本カフェほっと】

住所 府中市武蔵台2−36−25

電話 042−323−1864

HP https://ehoncafe-nishikoku.jimdofree.com/

営業日 月・木・土(祝日は休み)

営業時間 13:00〜16:30

団体登録しませんか?

団体登録情報はこちらから

※詳細は市民活動ポータルサイト「プラnet」をご覧ください。

プラッツに市民活動団体登録をすると、団体活動スペースの予約利用や印刷室、各種貸出機材の活用、さらにWebやSNS等での情報発信、各種イベントへの出展など、活動を広げるチャンスがたくさんあります。

府中を拠点に、誰もが住みやすい地域や社会のために団体活動を展開している皆さまのご登録、お待ちしています。

プラnet | 府中市市民活動ポータル (fuchu-planet.jp)

添付ファイル

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明に従ってインストールしてください。