プラッツ情報紙kokoiko第29号2024.7.1

はるか昔、この場所にはどんな風景が広がっていて、

どんな人たちが暮らしていたのでしょう?

まちのあちこちに、時代を超えて今も息づく物語。

その土地の歴史を知ると、見慣れた風景も少し変化してくるかもしれません。

今回お話を聞いたのは、府中の史跡をめぐるツアーを開催している「府中市観光ボランティアの会」の皆さん。安全で楽しいツアーのために、メンバーそれぞれが常に新しい知識を取り入れ、参加者にわかりやすく伝える工夫を続けています。

府中のまちを悠久の風を感じながら歩き、時をつなぐ案内人の声に耳を傾けてみませんか。

歴史を学ぶ喜びと、 それを伝える幸せと

妙光院仁王門

行ってきました!「府中」市内観光ミニツアー

都市の賑わいと自然の豊かさを併せもつ府中は、大國魂神社をはじめ由緒ある神社仏閣がいくつも点在し、歴史のおもかげが多く残るまちでもあります。そんな府中市内をボランティアの方々のガイドで歩くツアーがあることをご存じでしょうか。

参加費無料・予約不要でどなたでも参加できる約2時間の市内観光ミニツアーを体験してきました。

取材・文:伊藤 薫(市民ライター)

いつもと違う大國魂神社の歩きかた

神社入口にある地図を見ながら、段丘や崖線といった府中の地形解説も。

今回参加したのは「国司館(こくしのたち)と家康御殿史跡広場コース」。案内していただいたのは「府中市観光ボランティアの会」メンバー、吉野伊智郎さんと志賀定一さんです。

まずは府中を象徴する鎮守の杜・大國魂神社へ。普段の参拝では拝殿に向かってまっすぐ進んでいきますが、この日は吉野さんのガイドでところどころ足をとめ、参道の途中にある施設や境内の自然にもじっくりと目を向けながら歩きました。

社殿や文化財にまつわる歴史を知ることはもちろん、「大國魂神社の七不思議」など誰かに話したくなるような豆知識を、実際に目で確かめながら聴けるのもツアーならではの楽しさ。「拝殿の上のほうを見てください。大國魂神社にはたくさんの鳥がいるのに、屋根が鳥のふんで汚れていない。不思議でしょう?」といった吉野さんの朗らかな語りに皆であいづちをうちながら、境内の散策を楽しみました。

寶物殿の前で、収蔵されている8基の御輿と6張の大太鼓を写真で説明。

史跡×VRで体感する古人たちの景色

建物跡を示す柱が立てられた広場。スコープを覗けば、目の前には時を超えた景色が。

大國魂神社を西側にぬけて府中街道をわたり、訪れたのは国史跡武蔵国府跡。発掘調査によって三葉葵のご紋がはいった鬼瓦が出土したことで、この地に国司館と徳川家康ゆかりの御殿があったことが証明された史跡広場です。

ここでは専用スコープを使ったVR(バーチャル・リアリティ)映像で、当時の人々が見ていた景色を体感することができます。

音声にしたがってスコープをのぞいた途端、まわりの景色が一変。蹴鞠や鷹狩り、万葉集が詠まれる宴など、当時の人々の活動がまるで自分がその場にいるかのように目の前で繰り広げられます。袖がふれたのではと錯覚するほど、間近をすれ違っていく武士の姿には感動! 出土品を探すミニゲームもあり、楽しさや驚きとともに歴史を感じることができます。VRでよみがえる府中御殿や古人たちの姿を、ぜひ多くの人に体験してもらいたいと思いました。

歴史の中に、思いを知る

木々に囲まれ厳かな空気をまとう馬頭観音

つづいては府中本町駅から南へ坂をくだり、志賀さんのガイドのもと妙光院と安養寺を続けて散策します。どちらも貞観元年(859年)に開かれたと伝わり、山門や本堂の様式などからその格式の高さがうかがえる古刹です。

妙光院の寺宝「蓮華の形の磬(けい)」など今では実物を見ることができない物や昔の景色についての解説では、資料を使って視覚情報をおぎなう工夫も。寺院建立の背景などを詳しく解説してもらいながら歩きました。

市街地の日常から切り離されたような森閑とした場所で、歴史や人々の物語を聴くひととき。自然が残る静かな境内で志賀さんのやさしく落ち着いた口調で語られるストーリーに耳を傾けていると、歴史に名を残した人物たちの志や葛藤までもが伝わってくるようで、日本史の世界に没入するような時間でした。

安養寺を出て競馬場通りを歩いていくと、道沿いのひっそりとした木陰に馬頭観音が祀られていました。隣には競走馬を供養する馬霊塔と墓碑があり、観音像の前には赤と白の「のぼり」が立てられています。今までも通りがかりにのぼりの存在は知っていましたが、それらが各厩舎から奉納されたということは今回のツアーで初めて教わったことのひとつ。たくさんののぼりには競走馬への感謝や慰霊の祈り、安全への願いが込められていることを知り、自然と手を合わせていました。

コースの終着点は東京競馬場。この日は休園日にあたりましたが普段は入園が可能で、ツアーのおわりには日本庭園や広い芝生の広場など、場内の緑を楽しむことができます。

安全に楽しく、府中の歴史を伝える活動

実際にその場所に立ち、人の言葉で語られる歴史を聴きながら歩いた小さな旅。

府中に残る多くの歴史と自然の深さを教えてくれました。

府中市観光ボランティアの会は、主にガイドツアーの企画・運営を通じて、市内の史跡・観光名所・各種イベントを広くPRしています。市内外からの観光客を誘致し、地域文化に寄与することを目的に活動しています。会員になってガイドをしてみたい方は、府中市観光情報センターへ、是非お問合せください。

「府中」のファンを増やしたい

赤坂 光さん

府中市観光ボランティアの会 代表

私が会に参加したのは5年前です。定年になって「趣味も何もないし、どうしようかな」と思っていた時、ちょうど市報でこの会のことを知りました。転勤で府中に来たため、歴史には詳しくないのですが、旅行や観光が好きだったのもあり、観光ガイドに少し興味が出て挑戦してみることしました。しかしガイドとは、それぞれの名所について、資料を見ないで話すわけですから、最初は想像以上に大変でした。でも、これまで何も知らなかった府中の歴史を知るにつれ、「府中って素晴らしい場所だな」と、どんどん引き込まれていきました。今から約1300年前に武蔵国、つまり今の東京都、埼玉県、横浜市と川崎市にまたがる地域の中心(国府)として生まれた府中ですから、あちこち歩いてもどんな場所にも歴史が息づいているのを感じます。ガイドとして学び、知れば知るほどに府中に魅せられていきました。

そんな矢先、ちょうどコロナに見舞われました。観光ツアーは自粛せざるを得ませんでしたが、これを機に何かしなきゃと思って、会則等資料集を作ったり、先輩たちの叡智を結集してガイド内容の充実をはかりました。自分の困った経験をもとに新人さん向けに「見せながらガイドできる」パワーポイントの資料も作成しました。ツアーが再開してから少しはお役に立てたかなと思います。

定年後から始めているので、そんなに長くはできないかな…。そう思いつつも、参加してくださる方の笑顔を見たくて続けています。そうそうこの前、とても嬉しいことがありました。

お子さんが上京して府中に住むことになり、どんな場所か知りたくてツアーに参加したという方がいました。とても喜んで下さり、後日郵便が送られてきたんです。封を開けたら感謝のお手紙と一緒にお住まいの広島県府中市のパンフレットが入っていて「こちらの府中はこんなところです」と書かれていました。東京の府中もいいところだな、と思っていただき、遠く離れて暮らす親御さんも少しは安心できたのかなと思いました。

いま府中に住んでいる方にはもちろん、市外からいらっしゃる方にも魅力を知っていただき、府中のファンを増やしていきたい、そう願いながらこれからも活動を続けていこうと思っています。

取材・文:亀谷 のりこ(市民ライター)

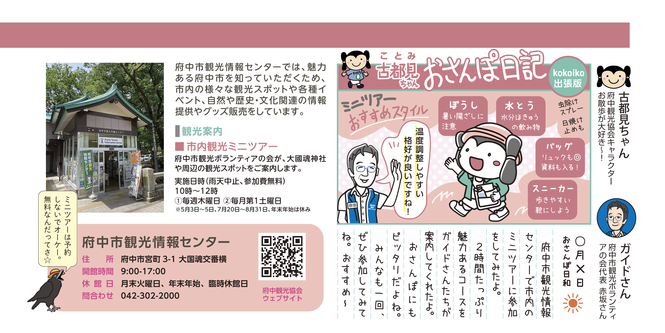

府中の自然・歴史・文化の情報拠点ー府中市観光情報センターー

kokoiko29号アンケート&プレゼント

kokoiko29号のご感想、今後取り上げてほしいテーマについてアンケートにお答えください。

ご回答いただいた方の中から抽選で、古都見ちゃん「キラキラおさんぽキーホルダー」を5名様にプレゼントいたします。

応募方法

二次元コード、アンケートフォーム(https://bit.ly/35CQkr7)からのご応募、または官製ハガキに感想をお書き添えのうえ、下記宛先までお送りください。

〒183-0023

東京都府中市宮町1-100ル・シーニュ5階

府中市市民活動センター プラッツ kokoiko係

応募締切:2024年7月31日

※当選の発表は商品の発送をもって代えさせていただきます。

kokoiko28号「あなたの眼差しも、ひとつの子育て」にお寄せいただいた「読者の声」を抜粋してご紹介します。

直接何かする等の前にまず「里親」について正しく知る事が大事であるという所が印象に残りました。関わる人がどうしたら話しやすくなるか考えたり、言い回しを相手に合わせてみたり等、人との何気無いコミュニケーションを見直す事からであれば始められるので実行していきたいです。

支援の制度や話をきいてくれる人がいることはわかりましたが、どのように利用するのかわかりませんでした。皆さんの思いはわかりました。

里親制度について興味を持った。ずっと先になると思うが、何か自分もできるとよいと思った。

【編集部より】

前号では里親制度のお話でしたが、実はコミュケーションのお話でもあったのかなと思います。いただいたご感想を拝読していると、kokoikoも読者の皆さんとのコミュケーションの場になっているのだと改めて感じることができました。

今後もご感想や取り上げてほしいテーマなど、ぜひお寄せください。

団体登録しませんか?

団体登録情報はこちらから

※詳細は市民活動ポータルサイト「プラnet」をご覧ください。

プラッツに市民活動団体登録をすると、団体活動スペースの予約利用や印刷室、各種貸出機材の活用、さらにWebやSNS等での情報発信、各種イベントへの出展など、活動を広げるチャンスがたくさんあります。

府中を拠点に、誰もが住みやすい地域や社会のために団体活動を展開している皆さまのご登録、お待ちしています。

プラnet | 府中市市民活動ポータル (fuchu-planet.jp)

添付ファイル

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明に従ってインストールしてください。