プラッツ情報紙kokoiko第23号2023.1.1

美しい多摩川を未来につなげるために、

たくさんの人たちが川を守るための活動に取り組んでいます。

これから生まれ来る子どもたちの、幼い日の思い出の一場面。

その中にもさらさらと清い流れの多摩川を残すために。

今回のkokoikoでは、川の環境を保護し、川を身近に感じるための活動をしている方々を紹介します。

多摩川の「むかし」「いま」「これから」

未来につなぐ、多摩川のすがた

たま川に さらす手作り さらさらに なにぞこの児の ここだ愛しき (万葉集 東歌 巻十四)

万葉の時代、多摩川の周辺では麻布(あさぬの)が特産品でした。布を白くするために、日に当てながら水にさらす作業をしていたようです。清流の音が時を超えて、さらさらと聞こえてきそうです。

たくさんの和歌や浮世絵の題材となり、古代からその美しい流れが愛されてきた多摩川。

しかしそんな多摩川が、「死の川」とよばれた時期がありました。

その後1970年代になると下水処理場が整備されていきました。

多摩川はだんだんと、もとの美しさを取り戻します。もう二度と「死の川」にしないために、たくさんの人たちが川を守るための活動に取り組んでいます。

これから生まれ来る子どもたちの、幼い日の思い出の一場面。

その中にもさらさらと清い流れの多摩川を残すために。

今回のkokoikoでは、川の環境を保護し、川を身近に感じるための活動をしている方々を紹介します。

高度経済成長期、生活排水や工場からの排水によって、美しかった多摩川はその面影を失います。魚もいなくなり、川面は洗剤の泡で覆われました。

川は死んでしまい、もう二度と生き返らない・・・と、思われた時代もありました。

その後1970年代になると下水処理場が整備されていきました。

多摩川はだんだんと、もとの美しさを取り戻します。もう二度と「死の川」にしないために、たくさんの人たちが川を守るための活動に取り組んでいます。

これから生まれ来る子どもたちの、幼い日の思い出の一場面。

その中にもさらさらと清い流れの多摩川を残すために。

今回のkokoikoでは、川の環境を保護し、川を身近に感じるための活動をしている方々を紹介します。

洗剤の泡が浮かぶ多摩川で、釣りをする子どもたち(右上)

綺麗な流れを取り戻し、 住民に愛される川へと戻った多摩川(左下)

写真出典:右上 東京都環境局 /左下 東京都下水道局

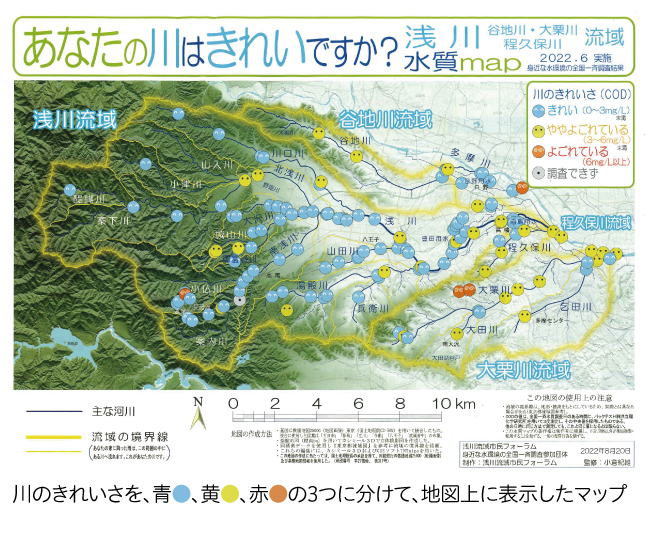

川の「いま」、川の「これから」~市民環境調査~

私たちの近くにある川や、そのまわりの環境は、今どんな状態なのでしょう?

豊かな生態系が守られているのか、それともそうではないのか……。

毎年6月に行われている「身近な水環境の全国一斉調査」。

全国の市民が一斉に水質調査を行うことには、どんな意味があるのでしょうか。

「全国水環境マップ実行委員会」前委員長の小倉紀雄さんにお話を伺いました。

小倉 紀雄 さん

東京農工大学名誉教授、日野市立カワセミハウス(任用職員)

「全国水環境マップ実行委員会」前委員長

「身近な水環境の全国一斉調査」について教えてください。

この調査は2004年に始まり、2022年までで19回行っています。

全国の市民団体や学校、個人が参加し、調査マニュアルに沿って専用のキットで河川の水質を調べます。たくさんの市民が参加することで、専門家だけでは到底調べられない多くの地点で、一斉に調査ができるのです。

調査結果も、市民に届くように示したいと考えました。数値を並べてもわかりづらいので、「川のきれいさ」として三段階に分け、色を変えて地図上に表しました。一目できれいなところ、汚れているところがわかるので、なぜ汚れているかを考え、次はもう一段階きれいにしようという動機づけにもなります。

小倉さんが提唱していらっしゃる「市民環境科学」を、 まさに実践する活動ですね。

市民環境科学とは、「市民が身近な環境を自ら調べ、得られた結果を整理し、実態を明らかにする。それらの活動を通し、身近な環境から地球規模の環境まで広く考え、問題の解決のための実践活動に結びつけること」を指します。

自分が調査に関わると、その結果も気になるし、今後結果を良くするためにできることはないだろうかと考え、行動に変化が出てくるのではないでしょうか。

もちろん専門家が助言しながら調査を行い、行政の持つデータを活用することが大切ですし、調査で使用するキットは企業が開発・提供しています。大学・行政・企業が市民と協働することで、全国一斉調査は成り立っているのです。

一斉調査には、子どもたちも大勢参加しているのですね。

子どもたちにも、この水質調査や、川遊びや生き物観察をする「水辺の楽校」などを通して、川に親しみを持ってもらいたいと思っています。良好な水環境をずっと残していくためには、若い世代に活動を伝えていくことが重要です。

川を大切にすることは、川の流れだけはなく、周辺の環境を守るということです。緑地や森林の保全にも目を向けていかなければなりません。流域全体の環境を良くしていくためにはどうしたらよいのか、みんなで考えていきましょう。

「身近な水環境の全国一斉調査」に参加しませんか?詳しくは「全国水環境マップ実行委員会」のホームページをご覧ください。

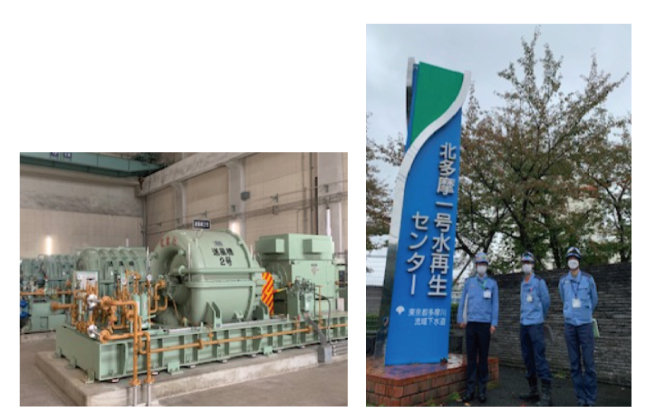

きれいな水によみがえらせる!「北多摩一号水再生センター」

府中市にある北多摩一号水再生センターは、府中市、国分寺市、立川市などの近隣地域の生活、工業排水の100%を再生処理して、多摩川に放流しています。この施設は1973年に運転が開始され来年で50周年を迎えます。震災や緊急時のバックアップ機能として下水を処理できる機能もあり、市民の生活に必要なライフラインの維持を保つために必要不可欠な施設となっています。

1960年代は生活排水の再生施設もなく整備されてない状態だったため、生活排水がそのまま近隣の河川に放流されている状態でしたが、この施設が出来てからは生活排水、工場排水、雨水の排除などの再生処理が進み、きれいな水がまたよみがえりました。

ここで働く方々が24時間、365日体制でシステムが問題なく稼働しているか監視しているので、洪水や地震などの緊急時には大きな災害にならないよう迅速に対応しているのです。

この施設では高度処理機能で水が再生され、新たに私たちが出来ることは限られているかもしれませんが、水再生処理センターの役割を知ることで、河川のゴミ拾いや排水に油を流さないなど、毎日過ごす中できれいな水を保つためにできる事を意識していきたいと感じました。

交 通:西武多摩川線「競艇場前」駅から徒歩10分 京王線「武蔵野台」駅から徒歩15分

所在地:〒183-0013 東京都府中市小柳町6-6

電話:042-365-4302

川が結ぶ地域のつながり ーミズベリングー

ミズベリングという言葉をご存じでしょうか?

ミズベリングとは、新しい水辺の活用の可能性を切り開くための協働プロジェクトです。

2016年から、「7月7日夜7時7分に全国一斉水辺で乾杯」という国土交通省が呼びかけているソーシャルアクションを、府中でも市と市民団体が協力して実施しています。

府中でミズベリングの活動を行っている 「act634府中」の林瑞恵さんにお話を伺いました。

「ミズベリング」とは、「水辺とRING(輪)」、みんながつながっていく、「水辺+R(リノベーション)+ING」現在進行形で実施していく、「ミズベリング」という言葉を使って、水や川に親しめるようなまちづくりを始めましょう、という意味が込められています。

かつて府中多摩川では、水辺の渡し、鮎の投網漁や騎馬戦、川遊び、染物の洗い等、町中では崖線からの湧水があふれ稲作が盛んでした。多様な生物もあふれていました。

そんなかつての水辺の賑わいを取り戻し、次世代に繋ぐ水辺での過ごし方を新しくつくり、水辺をもっと身近なものとしていきたいという目的で活動を行っています。

ボートを出したり、水辺散歩や水辺の学校主催の観察会を行ったり、市民アーティストの方のステージ、市内業者さんの協力でライトアップ、許可を取ってドローンを飛ばしたり、キッチンカーにも来てもらったり、イベント前のごみ拾いもボランティアの皆さんで協力して行ってきました。

様々なアクティビティと水辺を組み合わせることで、いろいろな側面から水辺の価値と水辺の魅力を伝えることができていると感じています。

多摩市の方でミズベリングの社会実験をしているとのことなので、そちらとも連携し、いずれは川で結ばれたすべての地域がつながって、イベントができたら素晴らしいと思っています。

府中ってこんなに開放感があって素晴らしい場所だよ、ということを知っていただき、運営側として、学生も含め、どんな世代の方も気軽にかかわっていただきたいと思います。

また、楽しさを第一に、市民がやるからこそのゆるさの良さがあること、かかわってよかったと思ってもらえたら嬉しいです。

リアルな情報を発信しています↑

ほかの川での取り組みもご紹介

―神奈川県大岡川でごみ問題に取り組む―「大岡川PGT(Pプラスチック Gごみ T獲ったどぉ)大作戦」!

この作戦に取り組んでいるのは、神奈川県横浜市港北区を拠点に活動する「NPO法人海の森・山の森事務局」(理事長 豊田直之さん)。

市街地や繁華街を流れる大岡川は多くのごみが流れてきます。

団体は、河川から海にプラスチックごみを流出させないようにSUP(スタンドアップパドルボート/ボートの上に立ち、パドルを漕いで水面を進んでいく)班、ボート班、陸上班に分かれ、河川の中央付近を漂うごみまで徹底的に拾っています。この活動には子どもから大人まで幅広い年齢層の方が参加しています。地元の企業も協力します。また、地元の小学校に出向き、年間を通して川のごみ問題について考える授業を行い、現場に出かける実習を取り入れ、子どもたちが興味を持つよう工夫をしています。

「とにかく面白く楽しんで参加できる企画」で多くの人を巻き込むのが豊田さんの活動の仕方。

参加して、自分事として考え、行動が変わる。

この小さな活動の積み重ねこそ、ごみ削減の解決には大事なことではないでしょうか。

講演会のお知らせ

~神奈川県の海岸線435.09kmをごみ拾いで踏破!

~プラスチックごみから海の生き物を守る~プラごみバスターズ 豊田直之の挑戦

日 時 2023年2月11日(土)14時~16時

場 所 プラッツ6階 第1会議室

定 員 50名

参加費 無料

申 込 https://bit.ly/3U7A6cZ

10時30分~12時は豊田さんの写真展を開催します。

お申し込みはこちらから

家庭の排水をきれいに!マイクロプラスチックを出さない織HUKIN(おりふきん)

7Rstyle 山崎菜央さん

海洋プラスチックの問題について深く知ったことがきっかけとなり、まず身近なところで自分にできることは何だろう?と考えるようになりました。

そこで、食器用スポンジを天然素材に変えることでマイクロプラスチックを減らし、家庭からの排水をきれいにできればと、お湯で汚れが落ちる布巾を販売することを思い立ち、起業することにしました。

この布巾はかつて桑都として織物産業で栄えた八王子の織物職人さんによって作られたものです。伝統文化の継承と環境問題の解決を掛け合わせた商品として、たくさんの方にご利用いただいており、この商品を通して、環境について考えるきっかけやアクションを起こす一歩になればと思っています。

現在はクールセンター八王子(地球温暖化防止活動推進センター)で主に活動させていただいており、市民の方に向けての、繰り返し使えるみつろうラップ講座、委託販売やマルシェ販売を行っています。今後も無理なく楽しみながら、エコな活動を生活の一部に取り入れていただけるよう、自分に出来ることを精一杯行っていきたいと思っています。

山崎さんの講座情報:「冬の省エネ対策講座」玄米カイロ作り 主催:クールセンター八王子

日時:1月15日(日)14:00~15:30 場所:長池公園自然館 お問合せ:042-656-3103

kokoiko23号アンケート&プレゼント

kokoiko23号のご感想、今後取り上げてほしいテーマについてアンケートにお答えください。アンケートに回答いただいた方の中から抽選で3名様に「織HUKIN大小2枚組」(提供:7Rstyle)をプレゼントいたします。

「織HUKIN大小2枚組」(提供:7Rstyle)

お湯で汚れが落とせる布巾です。

マイクロプラスティックが家庭から排出されることを防ぎます。

応募方法

二次元コード、WEBからのご応募(https://bit.ly/35CQkr7)または官製ハガキに感想をお書き添えのうえ、下記宛先までお送りください。

〒183-0023

東京都府中市宮町1-100ル・シーニュ5階

府中市市民活動センター プラッツ kokoiko係

応募締切:2023年1月31日

当選の発表は商品の発送をもって代えさせていただきます。

kokoiko22号にお寄せいただいた「読者の声」を抜粋してご紹介します。

- ソーシャルビジネスについてはよくわからないです。でも、社会の役にたつことをしたいという気持ちは、私たちの団体といっしょだなと思いました。

- 内容は難しかったです。企業マーケティングを、うまく市民活動に活かせるか不安です。

団体登録しませんか?

プラッツに市民活動団体登録をすると、団体活動スペースの予約利用や印刷室、各種貸出機材の活用、さらにWebやSNS等での情報発信、各種イベントへの出展など、活動を広げるチャンスがたくさんあります。府中を拠点に、誰もが住みやすい地域や社会のために団体活動を展開している皆さまのご登録、お待ちしています。

団体登録情報はこちらから

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明に従ってインストールしてください。