プラッツ情報紙kokoiko第20号2022.4.1

第20号では、ソーシャルビジネスを取り上げます。

ソーシャルビジネスって何だろう?

耳にはするけど、興味はあるけど、よくは知らない・・・

そんな方に是非読んでいただきたいと思います。

ソーシャルビジネスって何だろう?ー「社会課題」は「社会資源」ー

府中市市民活動センター プラッツ6階には、「起業支援コーナー・ソーシャルビジネスラボ」があります。

……市民活動センターって、ボランティア団体を支援するところじゃないの?ビジネスの支援もするの?

そんなふうに、不思議に思う方がいらっしゃるかもしれませんね。

プラッツが「ソーシャルビジネスの起業」を支援するのは、なぜなのでしょうか?

「みんなが暮らしやすい地域や社会にするために、自分も何かしたい!」

そう思ったとき、どんなふうに動き出せばいいのでしょう?

活動している団体を応援するために、寄付をする?

ボランティアとして、まずは自分一人でできることをやってみる?

同じ想いの人たちと一緒に、市民団体として活動する?

仕事などで培ってきたスキルを活かして、プロボノとして参加する?

さまざまな関わり方がありますが、そのひとつとして「ビジネスの手法で、社会課題の解決を目指す」ソーシャルビジネスがあります。

ビジネスとして収益をあげ、課題解決に継続的に取り組むための経費として使う。その過程において新しい価値観を創り出して広めていく。社会の価値観が変化すると、課題と思われていたことこそが貴重な資源となるのです。

地域や社会にはさまざまな課題があります。そしてそれを解決する手法もさまざまです。

府中市市民活動センタープラッツは、社会課題解決にいろいろな方法で取り組んでいる、すべての人を支援していきます。

例えば、こんなアイデアと行動が ソーシャルビジネスの種になります

1970年代に建設されたある集合住宅。高齢化が年々進んでいます。

団地内の商店街がなくなり、最寄りのスーパーは3Km離れています。

高齢になり、車を運転しない皆さんは

買い物に1日3便のバスを使うしか方法がありません。

60代の山本さんは考えました。

「10年後には今60代の自分達も困ることになる。

今のうちに何とかしなければ・・・」

同じ世代の仲間と共に、この問題について話し合いました。

「買い物を代行する仕組みを作ってみては?」

買い物を頼む人も、頼まれる人も

かかる経費も気持ちも、負担を感じず利用ができ、

継続できる仕組みを考えました。

登録している人から買い物リストと代金の他に

サービスを受けるための利用料を頂いて、

ガソリン代や支援メンバーの謝礼に充てます。

仕組みを作った山本さんを含むメンバーが活動を続けています。

団地の自治会ではこの仕組み作りが広がり、買い物支援グループが3つになりました。

ソーシャルビジネスの定義

以下の(1)~(3)の要件を満たす主体を、ソーシャルビジネス として捉える。

(1) 社会性 現在解決が求められる社会的課題に取り組むことを事業活動のミッションとすること。

・解決すべき社会的課題の内容により、活動範囲に地域性が生じる場合もあるが、地域性の有無は ソーシャルビジネスの基準には含めない。

(2) 事業性 (1)のミッションをビジネスの形に表し、継続的に事業活動を進めていくこと。

(3) 革新性 新しい社会的商品・サービスや、それを提供するための仕組みを開発したり、活用し たりすること。

〈 経済産業省 ソーシャルビジネス研究会報告書 平成20年 〉 より

原点を大事に、変化には柔軟にーソーシャルビジネス実践者へインタビュー!ー

「非営利型株式会社」とは、会社の定款で配当を制限し、利益を株主へ配当するのではなく事業へ再投資する株式会社のことです。株式会社の持つ資金調達力や意思決定のスピード感を活かして、社会課題解決のための事業に取り組むことができます。

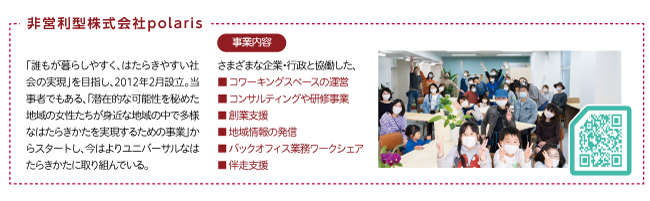

調布市にある「非営利型株式会社Polaris」は、「未来におけるあたりまえのはたらきかた」をつくることをミッションとし、さまざまな事業を展開しています。

「子どもがいてもいなくても、誰もがもっと心地よく暮らし、愛着と誇りを持ってはたらくことができたら」。そう話すのは取締役の市川さん。創業者でもある市川さんがビジネスの中で大事にしている想いを伺いました。

創業への想い

子どもたちの乳幼児期に、NPO法人で子育て支援に携わっていました。活動は充実したものでしたが、その一方で私は「子育て・母親という役割の中だけではなく、その人が一人の女性として、あるいは私そのものが、どう生きていくか」ということに関心があって。

NPOで学んだ「“想いと資源”を持ち寄る」という考えは大事にしながらもフィールドを変え、“働き方”を中心に据えた事業をやりたいと思い、

同じ想いを持つ仲間2人に声をかけてともに創業したのが「Polaris」という会社です。

子育て中の人の働き方には特に課題が多いのでそこに注目はするけれど、その課題を解消することで誰にとっても働きやすく暮らしやすい社会になっていく。創業時に自分たちの“想いの原点”をまとめた「定款0条」の中でも、まずはじめに「いつでもどこにいても、何をしていても、その人らしくいられる社会」と掲げています。

変化を味方に、ベストを求める

ビジネスにおける原点、「自分たちがどうありたいか」という根底にある想いはすごく大事なものです。

でも思っていたけどやれないこともたくさんあるし、たまたま見つかった支援者のおかげで物事が突然進むこともある。世の中の動きの変化もあります。例えばコロナ禍で一斉にオンライン化が進んだように、私たちが何年かかってもできなかったことが社会の変化によって一気に動くこともありますよね。そんな外側の変化というのも大事かなと感じています。

「立ちかえるもの」はあった方がいいけれど、常に「変化」が前提。頑なに守り通したい“原点”もありますが、社会の状況や協働する相手によってやり方・考え方は柔軟に、その時々のベストを探していくこともとても大事だと思っています。

想いの種は花ひらく

ビジネス視点や事業計画ももちろん必要だけれど、それ以前に大事なことは「自分が提供したい価値は何なのか」。それがわかっている人は“諦めない人”です。

私はNPO時代から続けると20年近く、様々な事業ケースを見ていますが、やはり諦めないで続けている人は何らかの形で成功しているんですよ。

自分の考えでやることなので、飽きてしまったり、何か違っていたりということももちろんあると思います。それでも形を変えて事業は続いていけるし、一つ一つを見れば上手くいかなかったり潰れてしまったりしても、諦めなければちゃんといつかは花開く。そんな姿を実際に見てきました。

そういった意味でも、自分の中心に根ざした想いというのは、何においてもすごく大事なものだと思っていますね。

市民ライター伊藤 薫

今暮らしているこの地域から、何かを始めてみたい方を、徹底サポートいたします

府中市市民活動センタープラッツ6階に設置されている、起業支援コーナーソーシャルビジネスラボ(以下SBラボ)では、ビジネス手法を用いて社会的課題の解決をめざす方の持続的な取り組みを応援するため、サポートメニューを多数そろえています。時間利用可能なコワーキングスペースとしての機能だけでなく、事業のアイデアや広報を相談できるメンターが在席しているので、事業の進め方に悩んだ際は相談することもできます。

また、年間を通してソーシャルビジネス、コミュニティービジネスを実施している事業者を招いた勉強会や、会員同士の交流会も開催しています。スキルを活かした副業/複業や、得意を活かした起業、新規事業を実施しようとする方を伴走支援するための施設です。ご興味、関心のある方は気軽にご相談ください。

\kokoikoの感想、お聞かせください/

感想はこちらから!→ https://bit.ly/35CQkr7

今号のkokoikoについてや、今後取り上げてほしいテーマなどをお聞かせください。

いただいたご感想は、次回の紙面でご紹介させていただく場合があります。

感想は二次元コードを読み取ってフォームから、または官製ハガキで、下記宛先までお送りください。

〒183-0023 東京都府中市宮町1-100ル・シーニュ5、6階 府中市市民活動センタープラッツ kokoiko係

二次元コードからも応募していただけます。

kokoiko19号にお寄せいただいた「読者の声」を抜粋してご紹介します。

■仕事で培ったスキルは、枠を越えて、地域との接点をもち、是非是非いかしてはどうかと思いました。スキルがいかされ、自分自身にとってもワクワク…と進化形をたどることでしょう。

■今回初めて拝読しました。説明もとても分かりやすいし、字の大きさも見易く、自分の知らなかった分野だったので勉強になりました。次回も楽しみにしております。

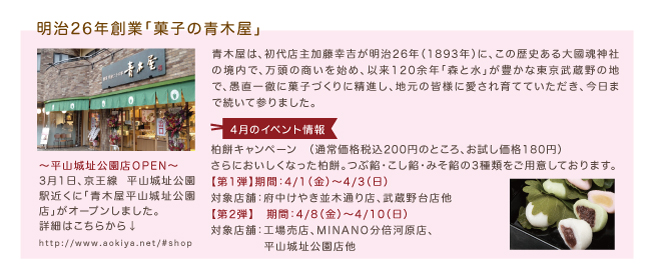

青木屋「レーシングサラブレッドサブレ10枚入り」をプレゼント

http://www.aokiya.net/#shop

団体登録しませんか?

プラッツに市民活動団体登録をすると、団体活動スペースの予約利用や印刷室、各種貸出機材の活用、さらにWebやSNS等での情報発信、各種イベントへの出展など、活動を広げるチャンスがたくさんあります。府中を拠点に、誰もが住みやすい地域や社会のために団体活動を展開している皆さまのご登録、お待ちしています。

https://fuchu-planet.jp/users/sign_up

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明に従ってインストールしてください。