プラッツ情報紙kokoiko第18号2021.10.1

18号は、協働推進シンポジウムと初めての連動企画!

テーマは、トコロジスト。

へえ、トコロジストって、こういうことか~と思ったあなた。今すぐ街へ出てみたくなるかもしれません。シンポジウムでは、個性豊かなパネリストも加わっての一歩踏み込んだ府中トコロジストトーク。

今年の秋は、府中トコロジストでワクワクの秋を!

「いつもの道」の、達人への道

旅をするならば、どこへ行きたいですか?

遠いところ。知らないところ。初めて歩く道。見たことのない風景。

見知らぬ街への旅は、わくわくする発見がいっぱいです。

……けれど、もしかしたら、ちょっと違う視点での「旅」も面白いかもしれませんね。

近いところ。よく知っているところ。いつも歩く道。見慣れた風景。

たとえば駅への近道の、毎日通り抜ける路地。

たとえばよく行く公園の、ベンチの横の花や木々。

知っているところなんてつまらない? 新しい発見なんて何もない?

果たして本当にそうでしょうか?

いつもの場所でも視点を変えると、まったく違う世界が広がります。

地面を見つめると、せっせと食べ物を運ぶアリたちの行進。

道端の石碑に心をとめると、時間を越えて過去へとタイムスリップ。

日常の中に非日常を見つける目をみがくうちに、いつしか「旅人」は、

「トコロジスト(“その場所”に詳しい専門家)」

になっているでしょう。

「秋天の下の四五歩を楽しみし」(高野素十)

歩く速度を落として、気になることがあったら立ち止まって。

「いつもの道」の、達人への道。歩き出してみましょう。

「トコロジスト」って?

1.自分のフィールド-いつも歩いて観察する場所-を決める

2.フィールドの地図を用意する

3.地図を見ながらフィールドを歩く

4.発見した出来事を、地図に書きこむ ように習慣づける

5.情報が書きこまれた地図がたまっていき、「トコロジスト」になる!

「トコロジスト」はじめの一歩 ~トコロジスト目線で府中を歩く~

「場所の専門家」トコロジストになるには、特別な知識も難しい資格も必要ありません。まずは場所を決め、歩き出すところから始まります。では、決めたその場所で何に注目して、どんなふうに観察していけばよいのでしょうか?

トコロジストに関するイベントを各地で行っている箱田敦只(はこだあつし)さんと、府中の地形や自然・文化や歴史に詳しい西郷昌高(さいごうまさたか)さん。お二人と一緒にkokoiko制作チームが府中を歩き、「トコロジスト目線での歩き方」を教えていただきました。

箱田さん(左)と西郷さん(右)

準 備「自分のフィールド」を決める~どこを歩こうか?

どんなところを「フィールド」にするとよいのでしょうか?歩き始める前に、まずは地図を広げて、どんなコースを歩くか大まかに決めておきます。府中市には二つの崖線が東西に走っており、崖線の上と下で環境がかなり違います。今回は東郷寺から西へ、崖線沿いに歩いてみることにしました。

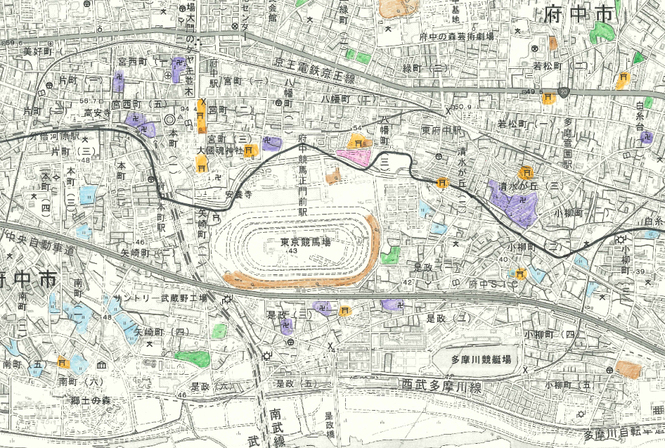

競馬場をほぼ中央に、南北は京王線から多摩川までが入る地図。

これを地図記号ごとに色分けします。

神社やお寺がどんな場所に建っているか、また水田と畑の分布など、さまざまな情報が浮かび上がります。

(地図は「国土地理院ホームページ」よりダウンロードできます)

東郷寺「ひとつの場所」をゆっくりと見る~謎を見つけて、解いていく!

しだれ桜で有名な東郷寺。春は咲き誇る桜に目を奪われますが、ほかにもたくさんの観察ポイントがあります。石段を上り山門を入ると、砂利道の端に小さな草地が。

そこではオンブバッタの子どもやカラスの羽、不思議な形の植物などを発見。生えているイネ科の植物の葉を両手の親指に挟み、強く息を吹きかけるとピィーという鋭い音の草笛になります。

「移動するためではなく、観察するために歩くことを意識してみると、いつも見過ごしていたものに対して『これは何だろう?』という疑問が浮かんできます。それらを調べていくことで、薄皮をはぐようにその場所の姿が見えてきます(箱田さん)」

箱田さんは娘さんが幼い頃、毎週のように近所の公園を歩いたそうです。

「子ども、特に幼児と散歩する時は、“自宅の家から近くを歩くこと”、“一か所でしっかりと時間を取ること”です。まずはその場所に慣れる時間を取ることですね。初めての場所では、子どもはじっとしたまま周囲を観察していることがあります。この時に大人も一緒に立ち止まって待っていると、そのうちにしゃがみこんだり、興味を引かれたものに触れたりして遊び始めます。子どもが場所を認識するペースに合わせることが大切だと思います(箱田さん)」

公園「生き物の代弁者」に~この場所を守りたい!

小さな公園に近づくと、セミの大合唱が。

公園の中を歩き、セミの抜け殻がある場所を地図上にマーキングしていくと、セミがあまりいない木と、たくさんいる木がわかってきます。

自分だけが知っている、今年のセミの分布図。それはフィールドを実際に歩いて記録した、貴重な『生きもの地図』です。

「その場所に詳しくなると、責任感が生まれてくると思います。たとえばこの木には、セミの抜け殻がいっぱい付いています。

この木が、万が一切り倒されることになったらどうでしょう?その幹にうみつけられているセミの卵は、もちろん孵化できません。そして見えないけれど、土の下で木の根から栄養を吸っているたくさんの幼虫たち。それらも全部死んでしまうのです。そこにある生態系を守るために“生き物たちの代弁者”になることも、トコロジストの役割です。行政や地域に住む皆さんなど、いろいろな人たちと対話を重ねながらフィールドを守っていくことが大切です(箱田さん)」

崖線沿いのハケ道「その場所」の歴史~見えているものの奥には何が?

崖線沿いを西へ、西郷さんの案内で歩きます。江戸時代から大正の頃までは“筏師”(いかだし)がいて、奥多摩で切り出した木材を、多摩川を下って東京湾の近くまで運んでいたとか。筏師が帰る時に通ったとされるのが“いかだみち”です。

仕事で日本各地へ出張することも多い西郷さんは、訪問先でも時間があると、その土地を探索するそうです。

「この場所は今はこんなふうだけれど、昔はどうだったのか。この道を商人や旅人が行き来していたのかなって想像する面白さ。土地の歴史が重なって、それらは今の自分の暮らしと無関係ではないわけです。かつてここであったことに想いを馳せると、目の前のものはなぜここにあるのか、その理由が浮かんできます(西郷さん)」

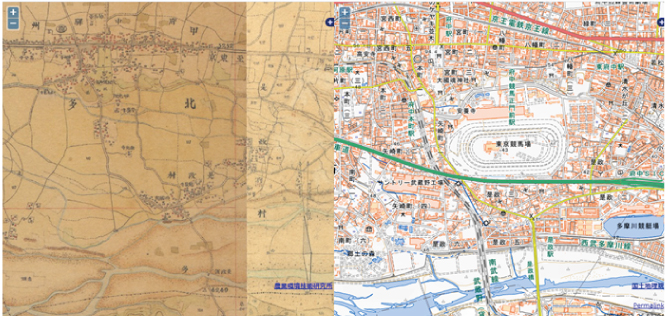

「迅速測図」をインターネットで検索→「歴史的農業環境閲覧システム」にアクセス→「比較地図」のページで、明治時代と現代の地図を並べて表示できます。

地図は東京競馬場周辺。農研機構農業環境変動研究センターホームページより

一日を振り返って・・・「トコロジストが増えると、どうなるの?」

特別な場所を歩いたわけではないのに、たくさんの発見があった一日。西郷さんと箱田さんに感想を伺いました。

「何でもない植え込みや草むらも、箱田さんがのぞくといろいろな発見をして教えてくれる。そんなふうに場所の見方を教えてくれる人って大事だなと思いました。

鳥や虫、歴史や文化など、違う分野の知識を持った人たちが同じ場所のトコロジスト仲間になると、とても面白いと思います(西郷さん)」

「府中をじっくりと歩いたことはなかったので、西郷さんにガイドしていただいてとても勉強になりました。

トコロジストとして歩く時には、たくさんのメガネをかけかえられるといいですね。『鳥のメガネ』で空から見るのと、『虫のメガネ』で地面から見るのでは、同じ場所でも全然違って見えます。では、大人が『子どものメガネ』をかけるとどうでしょう?目線の高さを変え、先入観のない素直な気持ちで眺めると、新しい何かが見えてくるかもしれません。

トコロジストは、自分の住んでいる場所に愛着を持つためのひとつの方法です。まずは一か所自分のフィールドを決めて、散歩を楽しむところから始めてください。自分の住んでいるところに愛着を持つ人が増えていくことで、自然と歴史文化に恵まれた府中を次の世代へ手渡すことができるのではないかと思います(箱田さん)」

毎日通る道で、日々の変化を観察 ー親子でトコロジストー

コンクリートの割れ目から顔を出す無数のアライトツメクサをじっと見つめる上田さん親子。春香ちゃんは小学校3年生、鳥が大好きでイラスト入りの鳥観察日記を付けています。ゆうごくんは年長さん、植物の「ガマ」が大好き。何枚も絵を描き、模型を作るほどはまっています。「ゆうゆうの植物ノート」は標本や説明で埋め尽くされ、植物名の「あいうえお表」でひらがなを練習しています。

お母さんの礼子さんも小さい頃から鳥や植物が大好きで、家の周りの植物や、鳴いている鳥は何?と常に疑問を持って調べていたそうです。多摩地域に越してきてからは、近くの公園の体験学習施設に通い、ますます自然のとりこになりました。

幼稚園の行き帰りで見かけた植物。その成長の様子を日々目にしているうちに、もっともっと知りたくなり、「毎日1つの植物を覚えよう!」と、親子で始めた自然観察。

5分くらいの道のりを1時間かけて歩き、日々新たな発見を楽しんでいます。「自然はいつでもそばにあり、毎日変化している。」それを見ることができる日々に幸せを感じています。

上田さん親子(左)ゆうゆうの植物観察ノート(中央)鳥観察日記(右)

11月は市民協働推進月間

第7回 府中市民協働まつり「心をつなげて広がれ笑顔」

毎年11月に開催している”府中市民協働まつり”の季節が今年もやってきました。昨年はオンライン中心での開催となりましたが、今年はオンラインとプラッツ会場で開催します。

コロナ感染状況により変更の可能性があります。

110以上の市民活動団体や企業、自治会、学校、行政など、府中で活動している様々な団体が一堂に集まり、色々な活動を知ることができる貴重な機会です。活動テーマは、自然、健康、スポーツ、観光など多様ですので、毎日新しい出会いがあること、間違いなし!

期間中は”今日の団体クイズ”や団体の活動紹介動画などを一挙公開します。謎解きゲームやパフォーマンス、生ライブ配信の他、ブース出展も行う予定。多くの方の地域参加の入り口となってきた協働まつり。今年はどのような出会いがあるのか、ご期待ください!

特設サイト https://fuchu-planet.jp/kyodomatsuri-7th

オンライン開催期間 11/1 月ー11/28 日

会場開催日程 11/27 土ー11/28 日 10:00-16:00

第7回府中市民協働まつり 特設サイト

第10回 市民協働推進シンポジウム

講師は今号特集に登場の箱田敦只さん。トコロジスト 記事参照 として楽しむうちに、住むまち フィールド への限りない興味と愛着が生まれ、さまざまなバックボーンを持つ仲間や行政までも巻き込んで、主体的に自分たちのまちを作り自然を守っていこうとされています。

後半はパネリストのお二人も交えて、それぞれの視点からご自身のフィールドへの思いを伺い、その中で広がる人と人とのつながりについて考えていきます。

11月21日 日 14:00-16:00 13:30開場 プラッツ5階 バルトホール

基調講演 僕がトコロジストになったワケ

講師 箱田 敦只さん

公財 日本野鳥の会職員 トコロジスト

パネルディスカッション

あなたも府中のトコロジスト

パネリスト

西郷 昌高さん つなぎすと府中 自転車散歩人

かぶらぎみなこさん 府中市出身 イラストレーター

コーディネーター 田島 玲さん 東京農工大学公認サークルまちけん元代表

お申込みはこちらから https://bit.ly/3h885kL

府中トコロジストのすすめ お申込みはこちらから

kokoikoの感想、お聞かせください(プレゼントあり!)

今号のkokoikoについてや、今後取り上げてほしいテーマなどをお聞かせください。

いただいたご感想は、次回の紙面でご紹介させていただく場合があります。

感想は下記URLから、または官製ハガキで、下記宛先までお送りください。

〒183-0023 東京都府中市宮町1-100ル・シーニュ5、6階 府中市市民活動センタープラッツ kokoiko係

応募フォーム:https://bit.ly/3zQkO2H

※プレゼントの応募締切 2021年10月31日まで

感想をお寄せいただいた方の中から抽選で1名様に、

箱田敦只さんの著書『トコロジスト~自然観察から始まる「場所の専門家」』をサイン入りでプレゼントします。

ご希望の方は住所、氏名、電話番号を書き添えてください。当選の発表は発送をもって代えさせていただきます。

抽選で1名様に箱田さんのサイン入り著書 トコロジスト をプレゼントします。

読者の声

kokoiko17号にお寄せいただいた「読者の声」を抜粋してご紹介します。

今回の「サクタビ」特集を読んで、学生たちが主体となって取り組んだことを良く知ることができました。

プラッツの情報紙がある事を初めて知りました。

長年府中に住んでいても知らない情報もあり、楽しく読む事が出来ました。

団体登録しませんか?

プラッツに市民活動団体登録をすると、団体活動スペースの予約利用や印刷室、各種貸出機材の活用、さらにWebやSNS等での情報発信、各種イベントへの出展など、活動を広げるチャンスがたくさんあります。府中を拠点に、誰もが住みやすい地域や社会のために団体活動を展開している皆さまのご登録、お待ちしています。

プラnet 団体登録情報はこちらから https://fuchu-planet.jp/users/sign_up

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明に従ってインストールしてください。