プラッツ情報紙kokoiko第30号2024.10.1

ひとり暮らし……

自由である反面、「もしも」の時の不安がつきまといます。

でも、たとえ近くに頼れる身内がいなくても大丈夫。

私たちの住む地域には、さまざまな人たちが「見守り、つながる仕組み」を工夫して作っています。

市民活動団体としてできること、企業、行政ができること。

差し伸べられている手はひとつではありません。

安心してひとりでいるためには、たくさんのつながりを持つことが大切。手を取り合えば、見守り・見守られる輪が広がっていきます。

手を差し伸べるのは、家族だけじゃない

「ひとりは不安」ではなくなる社会に

「一般社団法人まもりすくん」 代表理事・大曲千恵さん

すべての人が安心して暮らせる社会は、ひとりでも不安なく生きられる社会。その実現のために幅広い活動をおこなう「まもりすくん」代表理事・大曲千恵さんにお話しを伺いました。

身近な第三者とつくる安心

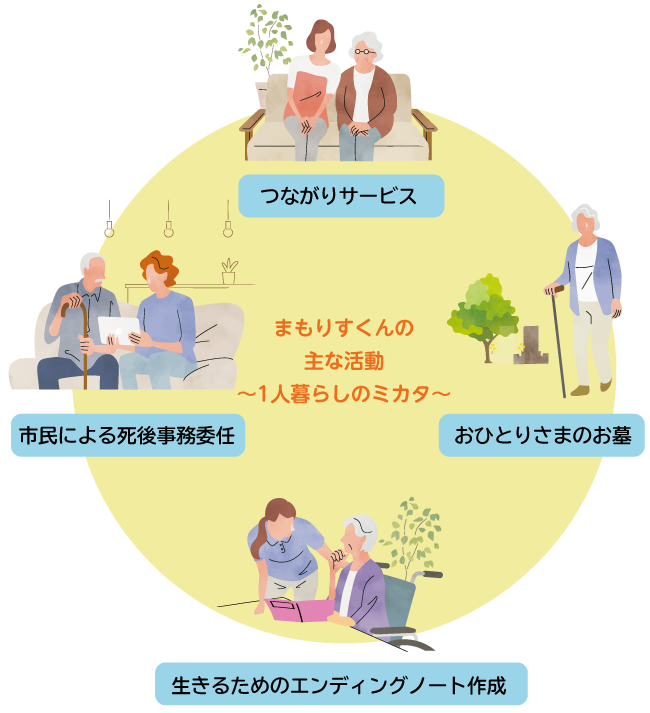

まもりすくんの主な活動~1人暮らしのミカタ~

「身寄りがない人は、何かあったときどうしたらいいんだろう」。そうした思いから、亡くなったときの手続きをサポートする死後事務委任の活動をはじめた大曲さん。しかし実際に活動していくと、ひとり暮らしの方が自宅で倒れたり救急搬送されるケースが起きたり、中には準備が間に合わずに亡くなってしまった方もいました。

「時間がかかってはダメなんだと痛感しました。サポートは元気なうちから、とにかくワンストップでやらないと。それに身寄りがない人に限らず、家族がいてもさまざまな事情でいざという時の対応が難しい場合もある。それなら近くの第三者が見守っていてもいいんじゃないかと考えたんです」。

そうして始まったまもりすくんの「つながりサービス」。NPO法人CoCoT、ヤマト運輸、ALSOKなど、必要に応じてNPOや企業が提供するサービスと連携し、その人の状況に合わせた見守り体制づくりをサポートしています。「他法人の見守りサービスにまもりすくんの日常生活支援をプラスして、困ったことを頼みたいときに頼んでもらいます。訪問介護や訪問看護がしっかり入った場合にはまもりすくんのサービスから抜けてもいいし、介護保険ではできないところを頼むために残しておいてもらってもいい」。まもりすくんとしては各サービスの連絡先を引きうけたり、緊急搬送に備えた入院セットを作るなど、市民目線のサポートで利用者に寄り添っています。

「誰かのために」を自分の力に

まもりすくんの見守り活動には、「相互の手伝いでつながる」という大きな特徴があります。自分を見守ってもらうために登録した人が、自身も見守りサポーターとして活動できるのです。困りごとや相談の応対、在宅でできるお手伝いなど、自分のできることで参加している方々が実際にいらっしゃるとのこと。「もちろんそうではない方もいますが、“何か手伝いたい”という気持ちの後ろにはその方自身も何かを抱えていたり苦しい思いをした経験があるように感じます。誰かのために何かをできたことが、その人の人生にもプラスになれば」。そう話す大曲さん自身にもかつて生きる力を失うほど衰弱し、入院した経験がありました。そこで大曲さんを待っていたのは、自分と同じ入院患者さんたちからの叱咤激励。「私よりもずっと年上でおそらく病状も重く、多く

は身寄りのない方々でした。そんな人たちが家族でもない自分のために真剣に叱ってくれた。“生きる”ということを教えてもらいました」。このときの出会いや当時の思いが、のちにまもりすくんの活動の原点になったといいます。

頼ったことは大切な経験になる

つながりサービスの話をすると「今は元気だから見守りはいりません」という反応がかえってくることも。しかし大曲さんはこう伝えたいといいます。「本当に倒れた時にはつながりをつくる気力もない。元気なうちから“ゆるく”つながっておくことが大切です」。この“ゆるいつながり”の根底にあるのは、できないところは手伝ってもらう・できるところを手伝う、という対等な関係性。親族や友人じゃなくても、常にやりとりがあるわけでなくても、それこそ何かあったときだけ利用できるサービスでもいいのです。

大曲さんによると、生活に支障が出ていても「まだそこまでじゃないから」と我慢する人が多い印象を受けるそうです。「いよいよもう無理となってからでは、できることは本当に限られてしまうことを知ってほしい」と大曲さん。今までずっと元気で「自分のことは自分で」という姿勢でやってきた人ほど、頼ることはよくないと思ってしまう。そんな頑張りをやわらげるには「自分が人に助けてもらった経験が大事」と大曲さんは考えています。「人に頼る経験をたくさんすることが、生活支援や介護・看護が必要になったときの自分の支えになるような気がしてならないんですよ。もっと楽に人を頼れる状態になれる」。元気なうちに助ける側も助けられる側もどちらも経験しておくこと。それはいつか、必要な支援を受け入れて安心して暮らすための手がかりになるかもしれません。

いのちを見守る活動

大曲さん自身の経験、そして「今、目の前にいるこの人のために何かしたい」という思いから生まれてきたまもりすくんの活動。「市民が市民を助ける」という目線で企業、行政、専門職などのどの業界とも競合することなく、それらのサービスと連携しながら“つながりのネットワーク”をつくりたいと話す大曲さん。「まもりすくんに頼んだら、元気なうちは見守りから、亡くなったあとは事務手続き、そしてお墓に入るまでも安心してもらえるように。ワンストップで“いのちの最期までを見守ることができる”っていうのがとても大切だと思っています」。

安心して、ひとりでいられる。まもりすくんが目指す見守りのかたちは、それを叶えるピースのひとつになるのではないでしょうか。

取材・文:伊藤 薫(市民ライター)

一般社団法人まもりすくん

理事会・監事を設置した非営利型一般社団法人

「親族がいない、親族に頼れない、頼りたくない1人暮らしの方を、孤立から守り、社会につなげる」をミッションに、法律の専門家と相談しながら、市民でできることに取り組んでいる

電球の点灯で伝えるメッセージ ~ヤマト運輸~

ヤマト運輸株式会社ネコサポ事業開発部・中島達雄さん(左)、春見萌さん(右:手に持っているのがハローライト電球)

もしも急に具合が悪くなり、倒れてしまったら……?

一人暮らしならばそのまま何日間も、誰にも気づいてもらえないかもしれない……。

一人で暮らす高齢者が増えている現在は、そんな不安を抱える人が増えている時代でもあります。そのような社会背景の中でヤマト運輸が提供しているサービスが、見守りサービス「ハローライト訪問プラン」。トイレなどの電球のオン/オフを通して、異常がないかを検知する仕組みです。

何気なく点ける電球の明かりが「今日も元気でいるよ」を伝えるメッセージ。物流を専門とする企業が取り組む新たな社会貢献事業について、担当者に伺いました。

「ハローライト訪問プラン」のしくみ

中島:ヤマト運輸は創業以来、地域に住む皆さん一人ひとりに支えられてきました。ご家庭のお荷物を1個口からお預かりし全国へお届けする宅配事業など、物流を通してネットワークを広げ、現在は全国におよそ約2,800カ所(24年6月末時点)の営業所があります。長年にわたり培ったこのネットワークを、物流だけでなく社会が抱える課題の解決にも活用したい。そのような想いから社会や地域への貢献事業への取り組みも積極的に行っています。

「ハローライト訪問プラン」もそのひとつです。トイレなどの電球スイッチが一日に一度もオン/オフ切り替えがない場合、事前に設定していただいた通知先にメールでお知らせします。

その際、通知先からの依頼があればヤマトのスタッフが代理訪問もしています。

お申込みいただいた設置先にはヤマト運輸のスタッフがお伺いし、専用の電球に取り換えるだけなので、工事が不要で初期費用もかかりません。離れて暮らすご家族が通知先になる場合が多いですが、ヘルパーやケアマネージャー、又は「まもりすくん」などの団体に依頼している方もいらっしゃいます。ご近所の方同士で互いに通知先として登録するケースもあります。たとえば同じ団地に住んでいる方同士で通知先になっておけば、ちょっと様子を見に行くことができますよね。

ちょうどよい、見守られ具合

春見:私は入社前、大学生の頃にヤマトで配達のアルバイトをしていました。ある日いつものように配達に伺ったところ、外からでも「これはおかしい……」と思う状況でした。普段は元気に荷物を受け取ってくださる方なのに、その日は何度呼び鈴を鳴らしても反応がないし……。それで警察へ連絡をしたのですが、その方はすでに部屋の中で亡くなっていたんです。

そのような経験をしていることもあり、この取り組みに対して強い想いがあります。我々だけで必要な方すべてにサービスを届けることはもちろんできません。だから「まもりすくん」などの団体や他の企業、自治体などさまざまなパートナーと協力をしながら、幅広く取り組んでいきたいと思っています。

中島:いつもお荷物をお届けしている、お顔が浮かぶ方が、見守りサービスを利用してくださっているのは我々としても安心です。

見守りサービスにもいろいろな種類があり、警備会社では事前に鍵を預かっておき、緊急通報時には家の中に入って様子を確認するものもあります。または訪問はせず、センサーなどで異常をお知らせするのみのサービスを安価で提供しているところもあります。

ヤマト運輸の場合は、お申込みいただくとその地域の営業所のスタッフが電球を取り付けに伺い、依頼があった時には代理訪問を行うところまで一貫して行っていることが特徴です。それぞれの方のご事情にあわせて、どういうレベルのサービスが必要なのか選んでいただければいいのではないでしょうか。

「ハローライト訪問プラン」では、一日に一度は必ず点ける場所の電球が見守りの役割を果たします。生活に溶け込んで、「見張られている」という違和感を持たずにご利用いただけると思います。地域で最後まで暮らし続けられる社会をつくる、その一助になりたいです。荷物を「運ぶ」だけではなく「安心」も届けたい、これが私たちの願いです。

取材・文 神名川 佳枝(プラッツ)

このまちで、安心して暮らせるお手伝い ~ネコサポステーション~

全国6か所のエリアで、ヤマト運輸が運営している「ネコサポステーション」。地域の人たちに寄り添い、暮らしが便利になるお手伝いをしてくれる場所です。今回は「グリナ―ド永山店」を取材しました。

食料品や生活雑貨は自分の目で見て、選んで買いたい。でも買ったものを家まで運ぶのが大変……。そんな時はネコサポステーションへ。入居しているグリナード永山の全テナントで購入したものを自宅まで配達してくれます(冷凍品など一部除外品あり)。

他にも家事サービスの代行受付や宅配の受付、また併設のイベントスペースでのさまざまなイベント開催やスペース貸出を行っています。

スタッフの皆さんは、「お客さまと話すことが好き!」という方ばかり。「困った表情でここにいらっしゃっても、話している間に笑顔になってくださる、それがとても嬉しいです。毎日忙しいですし、重い荷物を運ぶなど力仕事も多いので大変ですが、とてもやりがいがあります」とのことでした。

顔なじみのスタッフに「ちょっと困っているんだけど」と気軽に相談できる、心配が安心に変わる場所。地域での暮らしに彩りが生まれる場所です。

今年の「府中市民協働まつり」はココが違う!…「私が案内所を作りたかった理由」

「協働まつり」と聞いて、みなさんはどのようなイベントを想像しますか?

まつりと言うからには、人がたくさん集まって何か楽しいことがあるのだろうなあ、でも、協働ってなんだろう?3年前プラッツの講座を受講していた私は、「協働まつり」という名前を初めて聞いて、こんなことを考えました。

実際に会場に足を運んでみると、そこには市民活動団体や自治体、行政各課、企業の方々がそれぞれの活動の紹介を行っていて、舞台でのパフォーマンスやワークショップへの参加ができたりして、大人も子どもも楽しめる企画がたくさんありました。「大人の文化祭みたいだね」と友人が言った言葉が、ぴったりなおまつりでした。

その後、私自身も実行委員となり、運営に関わらせていただいたおかげで、たくさんの方と知り合い、つながりを広げることができました。

ですが、「協働」という言葉に馴染みがなかったり、市民活動に参加したことのない方にとって、3年前に私が感じたように、「協働まつり」はなんだか「分かりにくい」ものであることに変わりはないと思います。

そこで、今年は、その「分かりにくい」を解決するために案内所を開設します。あらゆる疑問に答えるだけでなく、興味・関心のある活動があれば、案内所のスタッフが市民活動団体さんを紹介します。

また来場者の方と案内所スタッフが、一緒に出展ブースをめぐるツアーも企画中です。隣の学校の文化祭に遊びに行ったら、アウェー感満載でちっとも楽しめなかった、なんて経験がおありの方、ご心配なさらず、このツアーで一緒に楽しみましょう。

「府中市民協働まつり」は府中市内の取り組みを楽しく知ることのできる、またとない機会です。新しい発見や出会いを探しに、是非お越しください。

文:駒ヶ嶺久美(市民ライター)

団体登録しませんか?

団体登録情報はこちらから

※詳細は市民活動ポータルサイト「プラnet」をご覧ください。

プラッツに市民活動団体登録をすると、団体活動スペースの予約利用や印刷室、各種貸出機材の活用、さらにWebやSNS等での情報発信、各種イベントへの出展など、活動を広げるチャンスがたくさんあります。

府中を拠点に、誰もが住みやすい地域や社会のために団体活動を展開している皆さまのご登録、お待ちしています。

プラnet | 府中市市民活動ポータル (fuchu-planet.jp)

添付ファイル

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明に従ってインストールしてください。